今さら聞けない!温室効果ガスとは?排出量と削減目標

温室効果ガスの増加は、重大な環境問題の1つである「地球温暖化」の一因です。このまま温室効果ガスが増加し続ければ地球の気温は上昇し、異常気象や生態系の変化、伝染病の感染リスク上昇など多くの問題を引き起こしてしまいます。

2020年10月には、菅首相が「2050年までに温室効果ガス実質ゼロを目指す」といった主旨の表明をしており、日本はカーボンニュートラルに向けて新たな歩みを始める見込みです。

目次[非表示]

温室効果ガスとは?二酸化炭素が代表的

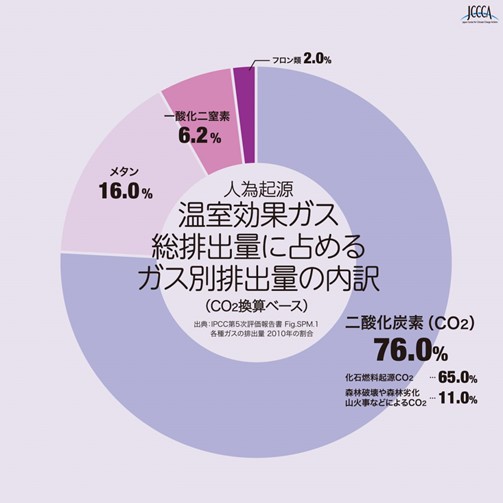

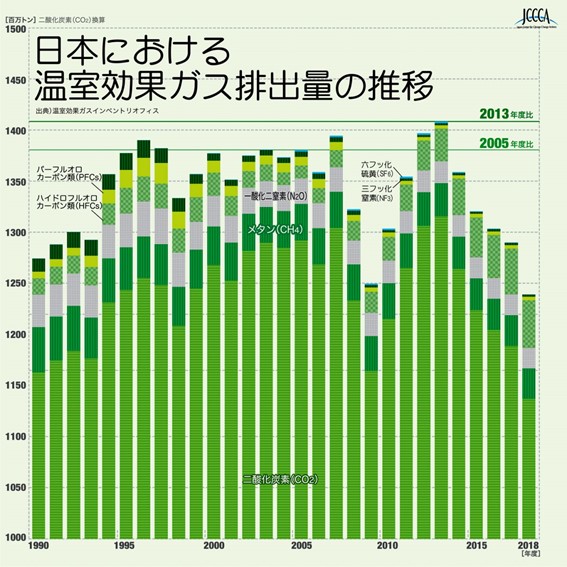

温室効果ガスとは、二酸化炭素やメタンなど、赤外線を吸収して大気を暖める特性を持った気体のことです。ただし、以下資料から見て取れるように温室効果ガスの大半は二酸化炭素であるため、温室効果ガスの代表として二酸化炭素の存在を指して呼ぶことも多々あります。

*温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより

二酸化炭素を始め、複数の気体から構成される温室効果ガスは、その存在そのものがネガティブなわけではありません。温室効果ガスは、太陽から地球に届いた熱を吸収して保持し、一部の熱のみ宇宙空間に放出します。このような特性により地球の気温は一定に保たれるため、むしろ温室効果ガスは必要不可欠な存在だといえます。

ただ、人々の活動により、温室効果ガスの排出量が増えすぎることが問題なのです。温室効果ガスが増えれば大気に多くの熱を保持することとなり、本来なら宇宙空間に放出されるべき熱を大気にとどめてしまうのです。結果として、地球全体の気温を引き上げてしまい、異常気象や生態系の変化などネガティブな影響をもたらします。

温室効果ガスの排出量

地球温暖化の原因となっている温室効果ガスが、どのような地域から排出されているのか理解することは重要です。それぞれの地域における産業や文化、政治のあり方と照らし合わせることで、それらの要素が温室効果ガスの排出にどう関係しているのか予想できるからです。産業・文化・政治と温室効果ガス排出量の関係を見出すことで、私たちは自国や私生活のどういった部分に課題があるのか目星を付けられます。

ここでは、そのヒントとなる世界と日本の温室効果ガス排出量についてご説明します。

世界の温室効果ガス排出量

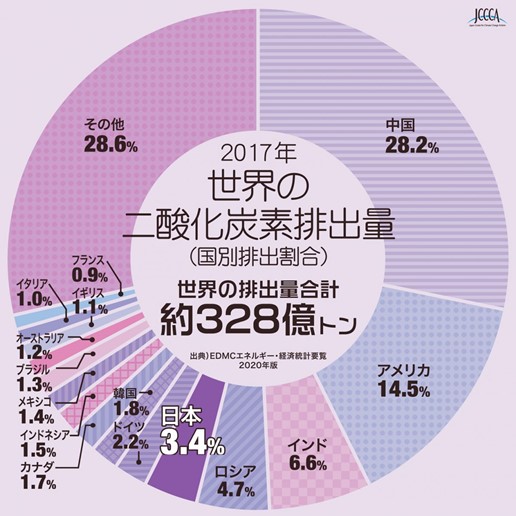

EDMCの資料によると、全世界における温室効果ガス排出量の割合は以下のようになっています。

*EDMC/エネルギー・経済統計要覧2020年版 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより

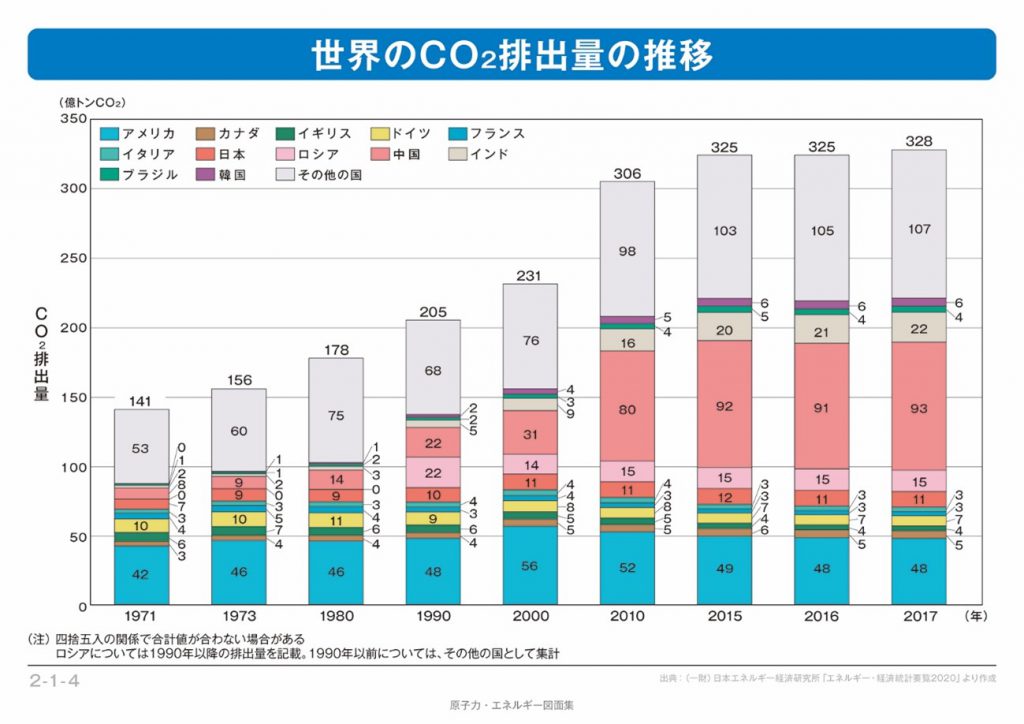

2017年時点では中国が世界でもっとも多くの二酸化炭素を排出しており、次いでアメリカが大きな割合を占めています。中国はもともと大国であり、二酸化炭素排出量の割合は大きかったものの、2000年付近まで排出量の割合はアメリカを下回っていました。

しかし、2000年代に中国のGDP(国内総生産)が急速に上昇するにつれて、二酸化炭素排出量はアメリカの倍近くにまで増えていったのです。

*エネ百科「原子力・エネルギー図面集」

この流れから、途上国における経済の発展が、二酸化炭素排出量に多大なインパクトをもたらすことが分かります。

日本の温室効果ガスの排出量の内訳

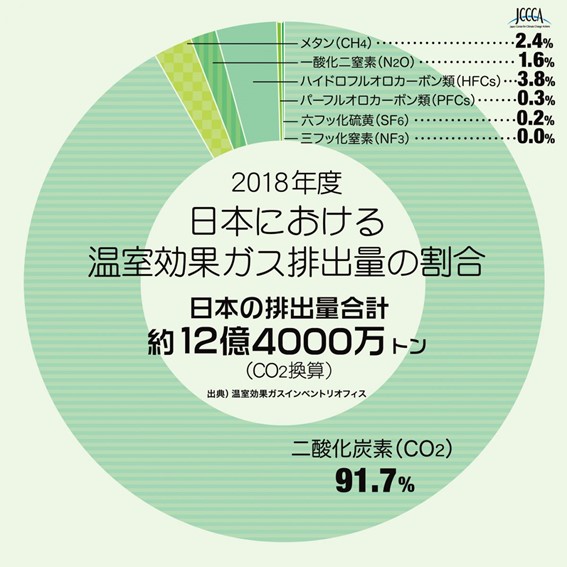

大国を中心に二酸化炭素排出量の多さが目立つなか、日本の排出量は世界で5番目に位置しています。2018年時点では、排出している温室効果ガスの91.7%が二酸化炭素で、排出量合計は年間約12億4,000万トンにのぼります。

*温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより

以下資料の通り、2010年代後半にかけて温室効果ガスの排出量は減少しているものの、1人あたりの二酸化炭素排出量は年間8.9トン(2017年時点)とまだまだ多く、引き続き国・組織・国民が協力して排出量削減に努めなければなりません。

*温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより

パリ協定で策定された温室効果ガス削減目標

パリ協定は、2020年以降における地球温暖化対策の主要な枠組み。以下のような目標を設定し、地球温暖化の対策を世界規模で進めるよう取り決めたものです。

- 世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて2℃より低く保ち、1.5%に抑える努力を追求する

- 温室効果ガス排出量を早期にピークアウト(頭打ち)させて、排出・吸収のバランスを取る

上記の努力目標を実現させるため、各国は5年ごとに削減目標を提出・更新しなければならず、進捗状況を一定期間ごとに提出して専門家の評価を受ける必要があります。以下、主要国における温室効果ガスの削減目標です。

| 国名 | 目標 |

| 日本 | 2013年度を基準として、2030年度に26%の温室効果ガスを削減 |

| 英国 | 1990年度を基準として、2030年度に57%の温室効果ガスを削減 |

| アメリカ | 2005年度を基準として、2025年度に26~28%の温室効果ガスを削減 |

| フランス | 1990年度を基準として、2030年度に40%の温室効果ガスを削減 |

| ドイツ | 1990年度を基準として、2030年度に55%の温室効果ガスを削減 |

これらの削減目標に対し、進捗状況(2016年時点)はつぎのようになっています。

| 国名 | 進捗状況 |

| 日本 | 削減目標26%に対して、2016年時点で7%の削減を達成 |

| 英国 | 削減目標57%に対して、2016年時点で41%の削減を達成 |

| アメリカ | 削減目標26~28%に対して、2016年時点で12%の削減を達成 |

| フランス | 削減目標40%に対して、2016年時点で18%の削減を達成 |

| ドイツ | 削減目標55%に対して、2016年時点で27%の削減を達成 |

なお、2020年10月末に行われた第42回地球温暖化対策推進本部で、菅首相が「議論を重ね、パリ協定に基づく長期戦略の見直しを加速していただきたい」と述べていることから、日本が掲げる目標はより積極的な内容に変わっていくことが予想されます。

温室効果ガス削減に向けた取り組み

温室効果ガスの排出量削減を目標として、国内外を問わず積極的な取り組みが行われています。また、国や組織だけでなく、私たち個人が取り組めることも少なくありません。ここでは世界各国と日本の取り組み、および私たち個人が私生活で実践できる取り組みを順番にご紹介します。

世界的に行われている取り組み

2020年現在、世界的に行われている取り組みとして代表的なものは、先ほどご紹介した「パリ協定」です。ただし、あくまで大きな枠組みとしての代表的な取り組みがパリ協定であるだけで、局所的な活動は数多く行われてきました。

先進国が途上国の排出量削減に協力する「CDM(クリーン開発メカニズム)」や、森林保護やクリーンエネルギー事業によって排出量を埋め合わせる「カーボン・オフセット」、環境にまつわる情報開示を企業に求める「CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)」も意義ある活動の一部です。

日本で行われている取り組み

日本では「地球温暖化対策計画」をもとに、以下5つの部門に分けて対策が進められています。

| 部門 | 取り組みの内容(一部を抜粋) |

| 産業部門 | 産業界における自主的取組の推進省エネルギー性能の高い設備・機器の導入促進徹底的なエネルギー管理の実施業種間連携省エネの取り組み推進 |

| 業務その他 部門 | 建築物の省エネ化エネルギーの面的利用の拡大 |

| 家庭部門 | 国民運動の展開住宅の省エネ化 |

| 運輸部門 | 自動車単体対策(次世代自動車の普及等)公共交通機関・自転車の利用促進低炭素物流の推進 |

| エネルギー 転換部門 | 再生可能エネルギーの最大限の導入電力分野の二酸化炭素排出原単位の低減石油製品製造分野における省エネルギー対策の推進 |

2020年10月末に行われた第42回地球温暖化対策推進本部では、菅首相が今後以下のような取り組みにも力を入れるよう呼びかけています。

- エネルギー・産業分野の変革

- 新たな地域創造や国民のライフスタイルの転換

- カーボンニュートラルの需要を創出する経済社会の変革

- 排出削減策・脱炭素技術の開発や実装

- グリーンファイナンス(環境保全活動への投資)の促進

- 地球温暖化対策計画・エネルギー基本計画・パリ協定に基づく長期戦略の見直し

- 関連規制の改革

私たち個人が始められる取り組み

私たち個人が始められる、温室効果ガス削減のための取り組みも数多くあります。

- 再エネによる発電を重視した電力会社を選ぶ

- 照明・家電は使用するときにのみ電源を付ける

- 自家発電のため自宅に太陽光発電設備を設置する

- パソコンを使用しないときは電源オフ・スリープ状態にする

- 家電の買い替え時は、省エネ性能に優れたモデルを選ぶ

- エアコンを利用するまえに、季節に応じた服装を心がける

- 自家用車はクリーンエネルギー自動車(CEV)を選ぶ

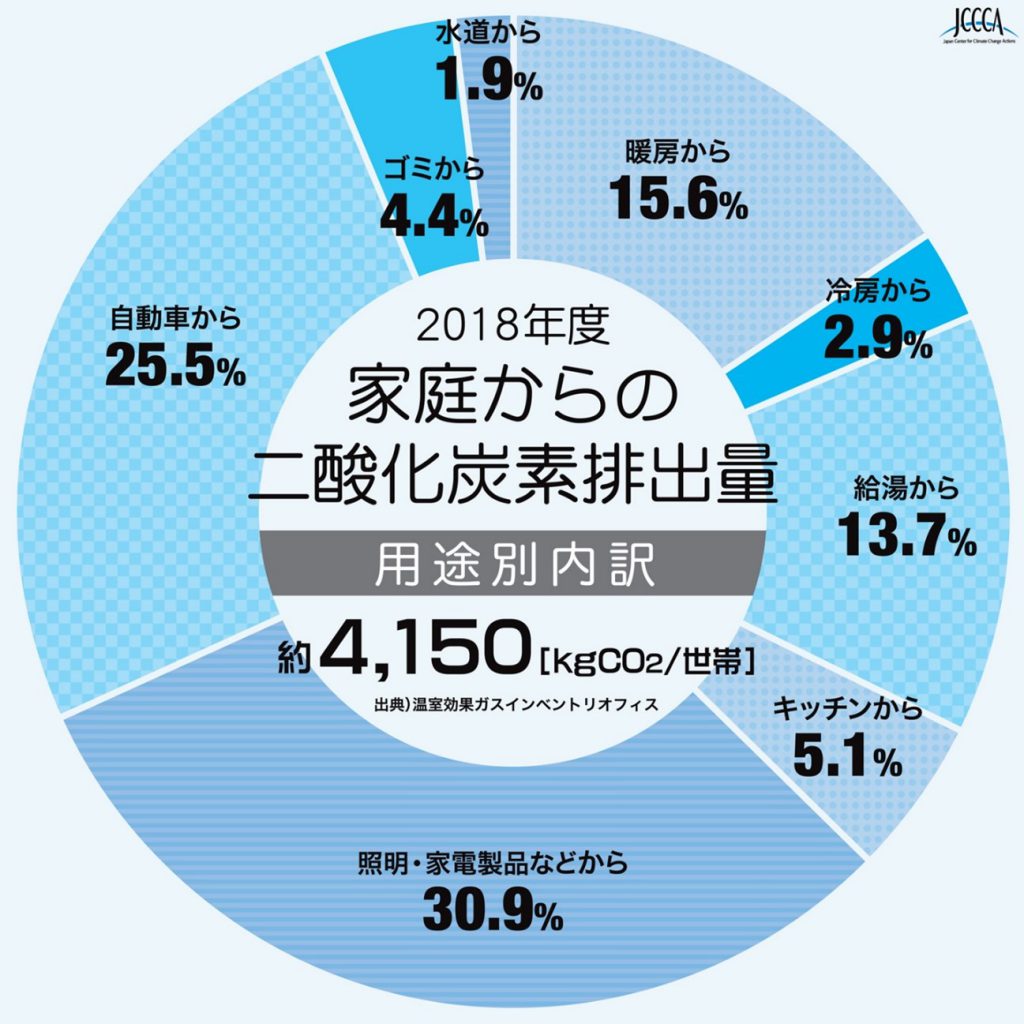

温室効果ガスインベントリオフィスの資料によれば、日本から排出される二酸化炭素のうち、家庭から排出される二酸化炭素は15.6%にのぼります。このうち、二酸化炭素排出量の割合は以下のようになっており、家電や自動車、暖房によって排出される二酸化炭素は割合として大きいことが読み取れます。

*温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイトより

照明や家電、自動車だけでも家庭から排出される二酸化炭素の半分を占めているため、まずはこれらの使用状況を見直すことが大切です。省エネ家電を割高に感じ、買い替えに抵抗を覚えるなら「使わない照明・家電は電源オフ」や「コンセントから抜く」といったアクションから始めても良いでしょう。

自動車に対する考え方も同様です。自動車を買い替えなくても、急発進や急加速を避け、必要のない荷物は降ろしてから乗車するなど、燃費効率アップを意識した走行を心がければ二酸化炭素排出量は減らせます。副次効果として、燃費効率アップによる燃料代節約も期待できるでしょう。

「二酸化炭素の削減は国・組織が取り組むもの」といった固定観念は排除し、日常生活のなかに取り入れられる小さな行動から始めることをおすすめします。

おわりに

温室効果ガスの増加を食い止め、大幅な排出量削減を実現しなければ、地球温暖化により健全な環境は損なわれてしまいます。私たちはもちろん、私たちの子ども・孫の世代に綺麗で住みよい地球を残せなくなってしまうのです。

悲惨な未来を回避する取り組みは、国・組織だけに任せておいて良いのでしょうか。個人が環境保全に貢献する方法がいくつもある以上、私たちも何か始めるべき局面だといえます。

サステナブルガイドの最新記事