環境破壊がもたらす様々な影響 ーいつから問題視されるようになった?

年々深刻化する環境問題。地球温暖化や大気汚染などを放置してしまうと、このままでは人類が生活できなくなる恐れがあります。

この記事では、環境問題の種類と歴史について説明し、私たちが地球のためにできること、そして環境改善のために企業が行なっている取り組みについて解説します。

目次[非表示]

環境破壊がもたらす様々な影響とは

環境破壊は我々の生活に様々な影響をもたらします。まずは、環境破壊によって世界で起きている問題についてご紹介します。

地球温暖化

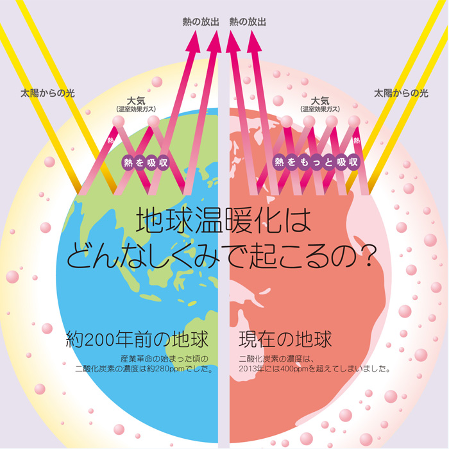

地球温暖化とは、地球の平均気温が長期的に上昇する現象です。地球は太陽光によって温められ、温室効果ガスによって保温されます。温室効果ガスは熱を宇宙に逃す役割も担っていますが、ガスの量が増えると熱の吸収量も増加し、宇宙に逃すはずの熱も溜め込んでしまいます。その結果、熱が地球内部にこもるようになり、地球温暖化が進行してしまうのです。

産業革命によって、地球全体で化石燃料の使用量が急激に増加しました。これによって温室効果ガスである二酸化炭素の排出量も増加。産業革命が前は約280ppmだった地球の二酸化炭素濃度は、2019年には410.5ppmと約46%以上も上がっています。

温室効果ガスが増えたことで、産業革命以降、世界の平均気温は約0.85℃も上昇しました。この先、何も対策をしなければ2100年には約5℃も平均気温が上がるといわれています。

地球温暖化は、これから紹介する異常気象や大気汚染、熱帯林の減少などと大きく関係しているため、環境問題の中でももっとも重要で緊急性の高い問題です。何らかの対策を講じる必要があります。

異常気象

最近、「自然災害のニュースを見る機会が増えた」と感じる方も多いのではないでしょうか?それもそのはずで、異常気象の発生数は年々増加傾向にあります。短時間豪雨はこの30年間で1.4倍に増加。台風は発生数こそあまり変動していないものの、温暖化によって強い熱帯低気圧が増加し、大型化しています。

なぜ地球温暖化が異常気象の増加につながるかというと、気温が上がれば海水が蒸発し、大気中の水蒸気量が増えるからです。水の量が多いだけ雲も大きくなります。その結果、降水量が増えたり、台風が大型化したりといった影響を及ぼすのです。今後、豪雨の数は2倍になり、台風はますます大型化し、強風域が拡大するといわれています。

また、異常気象は豪雨や台風だけではありません。降水量が少ない地域ではさらに雨を降らなくなり、寒い地域では寒波に襲われる地域も増えていきます。大気のバランスが崩れることで、高温や低温、多雨や少雨の振れ幅が大きくなるのです。これらの異常事態を防ぐためにも、私たちは地球温暖化という問題に目を向ける必要があります。

大気汚染

大気汚染とは空気中の有害成分が増加する現象で、環境や私たちの健康に悪影響を及ぼします。日本でも戦後の高度経済成長にともなって大気汚染が深刻化し、富山県のイタイイタイ病や熊本県の水俣で発生した水俣病などの健康被害が発生し、社会問題に発展しました。

上記の大気汚染は産業によるものですが、自動車や火力発電所から出る排出ガスなど、生活型の大気汚染も深刻な問題です。これらの排ガスには窒素酸化物やPM(粒子状物質)などの有害物質や二酸化炭素が多く含まれています。そのため、電気自動車の導入や化石燃料から再生可能エネルギーにシフトするなどの対策が必要です。

水質汚染

水質汚染の現象は主に3つあります。

まず1つ目が有機汚濁です。これは水中の有機物の増加によって水質が悪くなる現象のことです。通常、自然界には自浄作用があるため、一定量の有機物は微生物のエサとして分解されます。しかし、家庭や飲食店の排水には多量の有機物が含まれており、河川や湖ではすべてを分解できません。その結果、生態系のバランスが崩壊し、アンモニアや硫化水素が発生。悪臭や汚濁が進行することになってしまいます。

2つ目は富栄養化です。これは水中のプランクトンのエサである「窒素」と「リン」が過剰である状態を指します。窒素とリンは台所、洗濯、トイレなどの生活排水や、家畜のし尿、化学肥料が主な発生源です。富栄養化が進むと、アオコが異常増殖して水面が緑になったり、死んだ植物プランクトンが有機汚濁を引き起こしたりします。

3つ目が、化学物質などの有害物質による水質汚染です。工場からの排水や農薬、プラスチックに使われる化学物質は自然界では分解されにくいものです。そのため、人間や動物などの生態系にも悪影響を及ぼします。

水質汚染を解決するためには、排出基準の強化や技術革新、リサイクル推進などの対策を行う必要があります。

オゾン層の破壊

オゾン層には、太陽からの紫外線を吸収する作用があります。オゾン層がなくなると紫外線が過剰に人間に当たり、DNAを傷つけたり、皮膚がんを生じさせたりします。生命を守るうえでオゾン層は欠かせないものなのです。

しかし、スプレーの噴射剤や冷蔵庫やクーラーに使われているフロンによって、オゾン層の一部が破壊されてしまいました。1984~86年には、南極上空にてオゾン層の穴が空いた箇所であるオゾンホールが発見されています。北極圏でも2000年1月から3月終わりまでの間に、高度18km付近で70%のオゾンが破壊されていたと報告されています。

オゾン層は破壊防止のための国際協力により、南極のオゾン層が増加するなどの成果が表れ始めています。しかし、オゾン層の回復には時間がかかるため、今後40~50年は皮膚がんが増え続ける見込みです。

熱帯林の減少

熱帯林の減少も深刻な問題です。人口の急激な増加により、住居用の木材や農業用地が必要になりました。その結果、南米北部や東南アジア、中央アメリカでは森林伐採が進み、熱帯林が減少しています。

具体的な数字で見ると、1981年から1990年の間に、日本の国土面積の約40%に相当する15.4万k㎡の熱帯林が減少しました。このまま熱帯林破壊が続くと、今後25年の間に熱帯林に生息する生物の4~8%が絶滅するといわれています。熱帯林が減少すると二酸化炭素の吸収量も減るため、リサイクルを行うなどの対策が必要です。

砂漠化

砂漠化も大きな問題です。この問題の根底には、気候的要因と人為的要因があります。気候的要因の一番大きな要素は地球温暖化です。地球温暖化によって、もともと少雨だった地域はさらに雨量が少なくなり、干ばつが進行します。その結果植物が減少し、砂漠が進行したのです。

人為的要因の要素としては、過剰な耕作や開拓、放牧、伐採などが挙げられます。これらがきっかけで植物が減少し、砂漠化が進行しました。一度砂漠化した土地は大地が乾燥してしまうため、植生の回復が困難になります。

酸性雨

酸性雨とは、大気汚染物質である窒素酸化物や二酸化硫黄などが溶け込んだ、強い酸性の雨です。同様に、酸性の強い雪や霧を酸性雪や酸性霧といいます。

酸性雨は酸が多く含まれているため、森林が枯れたり、土壌や河川を酸性化させて生態系を破壊したり、コンクリートを溶かしたりするなど、さまざまな影響を及ぼします。大気汚染物質は化石燃料の燃焼で多く排出されるため、化石燃料の使用量を減らすなどの対策が必要です。

生態系の破壊

これまでに解説した環境破壊が進行したり、過剰な狩猟などが継続されたりすることで、現在、生物の絶滅のスピードが本来の約100~1000倍に達しています。生態系のバランスが崩れると、人類の生活にも悪影響に及ぼすことになるため、対策が必要です。

生態系を維持するために、日本では1995年に「生物多様性国家戦略」が採択されました。現行は2012年に採択された「生物多様性国家戦略2012-2020」です。ここでは、生物多様性危機を4つに分けています。

・ 第1の危機 開発など人間活動による危機

・ 第2の危機 自然に対する働きかけの縮小による危機

・ 第3の危機 外来種など人間により持ち込まれたものによる危機

・ 第4の危機 地球温暖化や海洋酸性化など地球環境の変化による危機

*生物多様性国家戦略 2012-2020(生物多様性センター)

2050年までに更なる生物の多様性を実現するように、国内では対策が進んでいます。

環境破壊はいつから問題視されるようになった?

環境破壊はいつから問題視されるようになったのでしょうか?ここでは、環境問題の歴史についてご説明します。

環境破壊のきっかけは産業革命

18世紀半ばから19世紀にかけてイギリスで始まった産業革命。工業機械や蒸気機関車が開発されたことによって人々の生活は一変しました。

しかし機械や蒸気機関車を動かすには石炭や石油などの化石燃料が必要です。活動が活発化するにつれて化石エネルギーの消費量が増加。二酸化炭素の排出量が大気中の浄化量を超えました。これにより、自然のバランスが崩れていったのです。

日本で初めて問題化したのは19世紀後半

日本で最初の公害事件は、19世紀後半に発生した足尾鉱毒事件といわれています。銅山の開発によって排煙や鉱毒ガス、鉱毒水が周辺地域に流れ込み、地元住民に健康被害が起きました。

これ以外にも、近代化政策による健康被害が続々と明らかになり、大気汚染などの環境問題が取り上げられるようになりました。1932年に大阪で煤煙防止規則が制定されるなど、少しずつ対策が取られるようになっています。

国内で環境破壊が深刻化したのは1950年代

国内で環境破壊が深刻化したのは1950年代の高度経済成長期です。工業化の発展にともない、工場などから排出された重金属や有害化学物質などにより、多くの公害事件が発生しました。特にイタイイタイ病(富山県)、水俣病(熊本県)、新潟水俣病(新潟県)、四日市ぜんそく(三重県)は四大公害といわれています。

これをきっかけに1970年代には様々な法律が制定され、大気汚染や水質汚濁といった公害に対する法整備が進みました。1971年には環境問題の解決に取り組むために環境庁が発足しています(現在の環境省)。

また、1970年代には大量生産・消費の現代型ライフスタイルが定着したことにより、大気汚染や廃棄物の増大が問題化しました。これを機に「工場だけでなく、市民が環境破壊の加害者にもなりうる」という意識の変化が起きはじめています。

地球温暖化に注目が集まったのは1980年代

1972年にローマクラブが「人口増加や工業発展がこのまま続いた場合、地球上の資源が枯渇し、環境汚染が深刻化する」と発表したことで、国際的に環境問題が注目されるようになりました。

1980年代になると「地球温暖化問題」と「オゾン層の破壊」という2つの環境問題が取り上げられるようになり、1988年にIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が発足。1992年にリオデジャネイロで行われた地球サミットでは気候変動枠組条約が採択され、温暖化に関する調査研究が始まりました。

その後、IPCCは地球温暖化に関する科学的知見をまとめた報告書を次々と発表し、「地球温暖化は人為的な問題であり、早急な対策が必要である」ことを明らかにしています。

その後、京都議定書(1997年に議決、2005年に発効)やパリ協定(2015年)が採択され、「持続可能な社会」の実現に向けた取り組みが活発化しています。

環境保護のために私たちができること

環境保護のためには、私達一人ひとりが日頃から意識的な行動をする必要があります。ここでは、環境を守るために、すぐに始められる取り組みを4つご紹介します。

再生可能エネルギーの導入

1つ目の取り組みが「再生可能エネルギーの導入」です。個人でも家の屋根に太陽光パネルを載せることで、再生可能エネルギーの促進に貢献できます。また、再生可能エネルギーを取り扱う電力会社の専用プランに乗り換える方法もあります。

環境問題を解決するためには、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しないことが非常に重要です。そのためにも、生活に再生可能エネルギーを導入する取り組みは大変効果的であるといえます。

住宅の省エネ化

住宅をオール電化にしたり高気密・高断熱住宅にして化石燃料の使用を減らしたりすることも非常に効果的です。最近ではZEH(ゼッチ)というタイプの住宅が流行しています。

ZEHとは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、簡単に言うと「使うエネルギー≦創るエネルギー」となる住宅のことです。ZEHは補助金もあるので、これから住宅を建てる予定の方はその制度を活用するのもいいかもしれません。

電気・ハイブリッド自動車の使用

最近では、電気自動車や電力を有効活用したハイブリッド車が多く発売されています。このような車に乗り換えることでガソリンの使用を減らすことができ、環境保護に貢献できるのです。

国も電気自動車やハイブリッド車の普及に力を入れており、CEV補助金など、さまざまな制度を用意しています。自治体でも独自の補助金制度を導入している場合がありますので、購入をご検討の場合は一度調べてみるといいでしょう。

ゴミの削減

ゴミは焼却する際に多くのエネルギーを消費するだけでなく、大量の温室効果ガスを排出します。そのため、日頃から不要なゴミを出さないように心がけることが大切です。

例えば、レジ袋ではなくマイバッグを使うだけでも環境への負荷を小さくできます。レジ袋はプラスチック製なので、海や川に流れてしまうと水質汚濁につながってしまいます。

最近の研究では、レジ袋などのプラスチックが太陽光や水にさらされるとメタンガスなどの温室効果ガスを発生させることが明らかになりました。海に流れたゴミ袋を飲み込んだクジラが衰弱死してしまうなど、プラスチックは海洋生物にも悪影響ですので、できる限り使用量を減らす必要があります。

環境への影響を考え、できる限り地球にやさしい暮らしを心がけましょう。

環境保護の取り組み事例

環境保護に向けた国際的な取り組みとして「RE100」があります。RE100とは「Renewable Electricity 100%」の略で、企業活動で使用する電力の100%を再生可能エネルギーへとシフトする取り組みを推奨している、国際的な企業連合です。ここではRE100に加盟している国内企業3社と、その企業の取り組みをご紹介します。

株式会社リコー

日本で最初にRE100に加盟したのが株式会社リコーです。リコーは、ビジョンと基本方針として、以下の5つを設定しています。

1.環境負荷の小さい産業化前の人々の生活

2.人間社会が地球環境に与える負荷の増大

3.地球環境と人間社会の未来への警鐘

4.社会と企業の取り組みの変化

5.目指す姿に向けたリコーグループの取り組み

使用電力量における再生可能エネルギーの割合の目標を2030年に30%、2050年に100%と設定しています(GHG=温室効果ガス)。

2030年目標

・GHGスコープ1,2:63%削減 2015年比

・GHGスコープ3 :20%削減 2015年比(調達、使用、物流カテゴリー)

・少なくとも使用電力の30%を再生可能エネルギーとする

2050年目標

・バリューチェーン全体のGHG排出ゼロを目指す

・事業に必要な電力を100%再生可能エネルギーに切り替える

楽天株式会社

楽天はRE100に、日本で30番目に加盟した企業です。再生可能エネルギーの導入について、以下の目標を設定しています。

データセンターや物流センターなどの拠点において、楽天株式会社が事業活動で使用している電力を2025年までに100%再生可能エネルギーにする。

また、楽天はグループ会社の「楽天エナジー」にて電力小売事業を行うなど、再エネ事業にも積極的に取り組んでいます。

ソニーグループ株式会社

ソニーグループ株式会社は2018年9月にRE100に加盟しました。ソニーグループでは以下のような目標を設定しています。

現在、ソニーグループ全体での再生可能エネルギー電力 (再エネ電力) 利用比率は約5%。欧州の事業所ではすでに2008年度に100%を達成するなど、グローバルでは再エネ電力利用の拡大が進む一方、半導体事業による電力消費量が多い日本での対応は課題です。ソニーグループから排出された全温室効果ガス (GHG) に対し、CO2排出量換算で日本から排出されたGHGが83%を占めるという現状を鑑みても、日本での取り組みを加速することが、目標達成には欠かせません。

RE100達成に向けたロードマップとして、まず2030年までに日本・米国・中国の事業所で再エネ電力の導入を拡大し、かつ他地域でも展開を進め、再エネ電力比率30%を目指します。米国については、グローバル目標より前倒しの2030年に100%達成という地域目標を掲げています。2030年以降は、さらに日本での導入を加速させることで、目標である2040年グループ全体での100%達成を実現します。

おわりに

人間の活動によって、様々な環境破壊が進行しています。数ある環境問題の中でも、地球温暖化が最も緊急かつ重要な問題です。このまま地球温暖化が進行すると異常気象や大気汚染など、他の環境問題も増加して、多くの命や生活が脅かされることになります。

自分たちが暮らす地球環境を壊してきた人類は今、岐路に立たされています。今後も地球で活動を続けるためには、化石燃料の使用を抑え、再生可能エネルギーの早急な導入拡大が不可欠です。環境への意識を高めると同時に、個人単位でできることから始めていきましょう。

サステナブルガイドの最新記事