太陽光パネルを破棄する前に、リサイクルを検討

太陽光発電の普及が進むなか、将来予測される太陽光パネルの破棄は深刻な問題として取り上げられています。実は、太陽光パネルの破棄はコスト・排気量の観点から、多くの課題を抱えているのです。事実、破棄に関する懸念から、破棄にかかる費用の強制積み立てが検討されてきました。

ここでは、太陽光パネルの破棄にまつわる問題、および破棄する際の流れをご説明します。

目次[非表示]

太陽光パネルの破棄問題

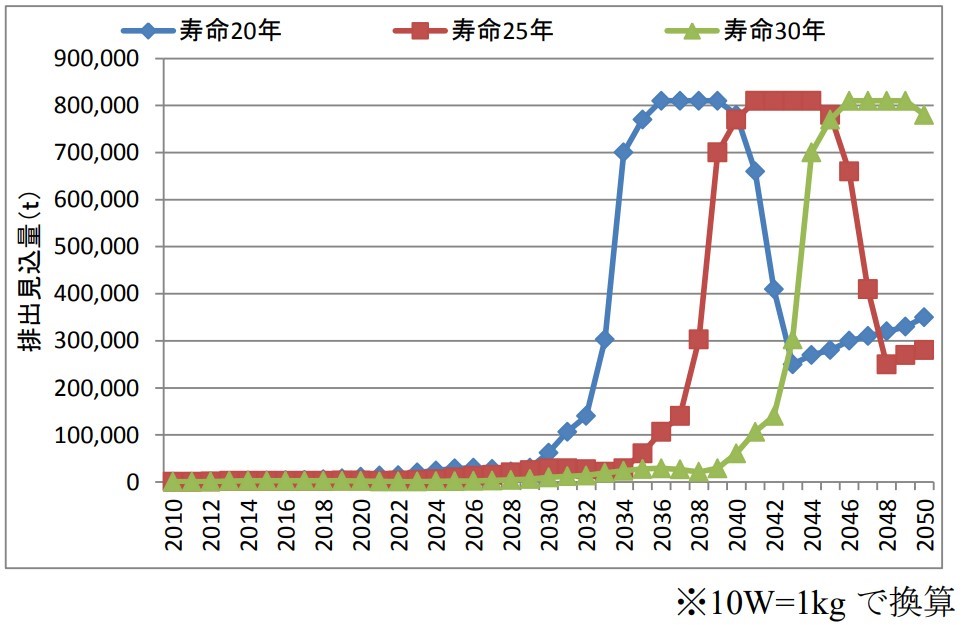

再生可能エネルギーの電気を決まった価格で長期間にわたって電力会社が買い取るFIT制度(固定価格買取制度)により、太陽光発電の普及率は急増しました。これらの太陽光発電にもちいられる太陽光パネルが寿命、あるいは買取期間終了を迎えるとともに大量破棄される懸念が「太陽光パネルの破棄問題」です。環境省が公表する資料によれば、太陽光発電の設備寿命を20~30年としたとき、2030年以降に設備の排出量は最大80万トン前後にのぼると考えられています。

*環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」

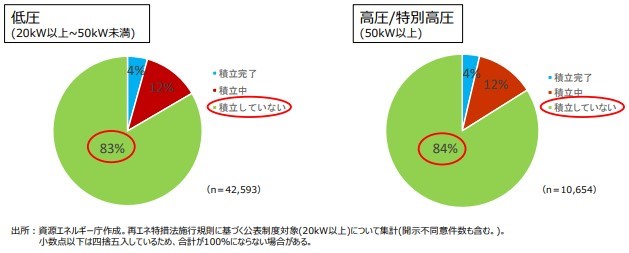

これら、太陽光パネルの破棄問題が深刻視される理由は、破棄にかかる費用を捻出できないことで不法投棄が横行する可能性があるからです。事実、破棄にかかる費用の積み立てを必要だと認識し、実行している事業者は限定的だといわれており、経済産業省はこの状況を改善するために強制積み立てを検討しています。

定期報告では80%超が「積み立てしていない」と回答

2019年12月、総合資源エネルギー調査会が公表した「太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ 中間整理」によれば、太陽光発電の運用を行う事業者のうち、破棄にかかる費用を積み立てている割合は20%弱。低圧物件の場合は83%、高圧・特別高圧の場合は84%が積み立てをしていないことを確認できました。

*総合資源エネルギー調査会「太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ 中間整理」

事業用太陽光発電を対象として、2018年から費用の積み立てを努力義務として呼びかけてきたものの、積み立てを行う事業者の割合は改善されない状況が続いています。この状況を考慮して、破棄にかかる費用の確実な積み立てを実施するため、2022年7月を目途に「積み立てを強制的に行う制度」の導入を目指しています。

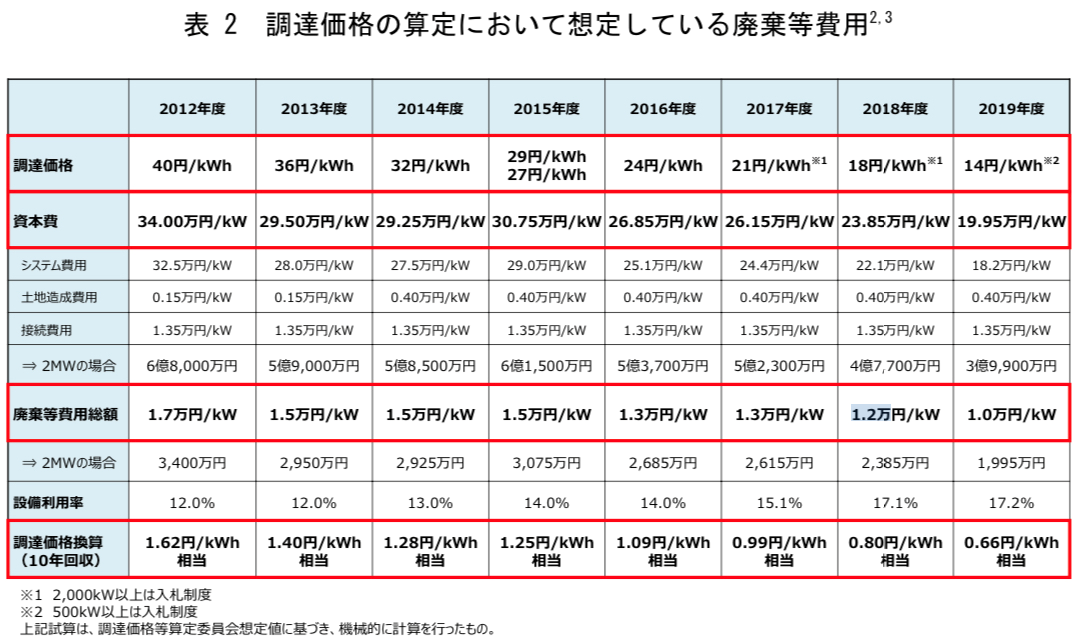

破棄にかかる費用は1kWあたり1万円台の見込み

太陽光パネルの破棄にかかる費用は「資本費の5%」程度になると想定されており、1kWあたりの費用にして1~1.7万円が必要だと見込まれています。

以下の画像は、総合資源エネルギー調査会が公表している、破棄時の費用に関するデータです。

*総合資源エネルギー調査会「太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググループ 中間整理(案)」

上記資料内で公開された解体事業者・廃棄物処理事業者等に対するアンケートでも、当初から想定されていた廃棄費用に近しいデータが確認されており、太陽光発電を運用する事業者は破棄にかかる費用として少なくとも1kWあたり1万円以上を用意すべきだと考えられます。

太陽光パネルを破棄しなければいけないとき

太陽光パネルの破棄が必要となるのは、以下のようなタイミングです。

- 自然災害により破損した場合

- 太陽光パネルの寿命・自然故障により破損した場合

- 買取期間終了などにより、発電事業から撤退するため設備を撤去する場合

- 引越し・建て替えにより解体する場合

それぞれ、どういったケースなのか具体的にご説明します。

自然災害により破損した場合

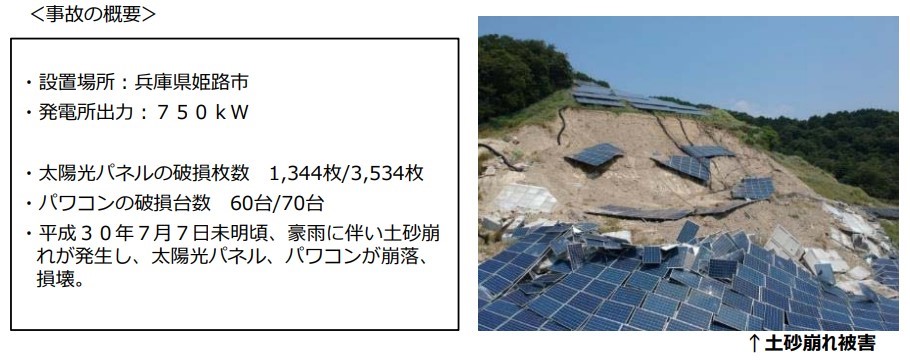

豪雨にともなう土砂崩れ、台風や地震により破損した太陽光パネルは、破棄の対象となります。自然災害が多発した平成30年度の被害をまとめている「今夏の太陽電池発電設備の事故の特徴について」では、設備破棄の原因となった被災事例が多く取り上げられています。

以下は、豪雨による土砂崩れによって、多数の太陽光パネル・パワーコンディショナーが損壊した事例です。

*経済産業省「今夏の太陽電池発電設備の事故の特徴について」

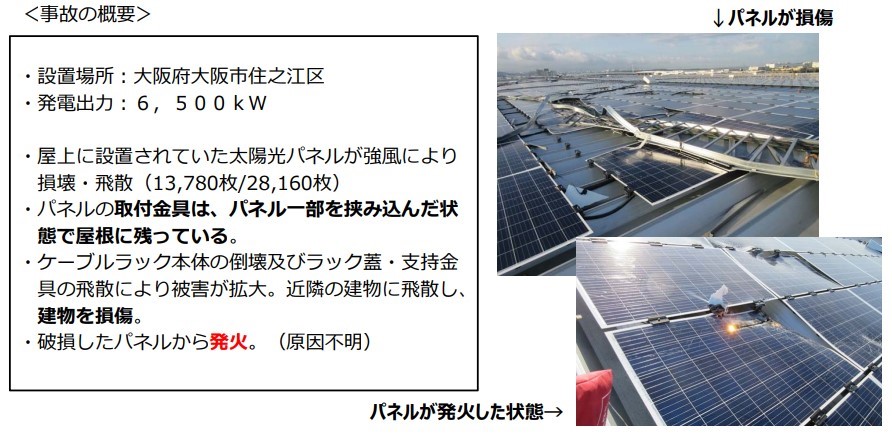

このほか、以下のように台風により太陽光パネルが飛散・発火したケースもあり、自然災害を原因として設備の破棄を強いられる可能性は十分にあります。

*経済産業省「今夏の太陽電池発電設備の事故の特徴について」

太陽光パネルの自然故障・寿命により破損した場合

自然故障により破損した太陽光パネル、もしくは寿命を迎えた太陽光パネルは破棄の対象となります。

買取期間終了などにより、発電事業から撤退するため設備を撤去する場合

固定価格買取制度における、事業用太陽光発電の買取り機関は20年間となっています。この期間が終了した後、たとえば土地の借地権の期間が切れるような発電所などでは、発電事業から撤退する可能性があります。このように、太陽光パネルの寿命を迎えるまえに発電事業から撤退し、かつ設備を中古市場に売却しない場合は、太陽光パネルの破棄が選択肢の1つとして挙げられます。事業者自身の判断による部分が大きいため、ここまでご説明した2つのケースと比較して破棄に向けた準備を進めやすいといえるでしょう。

引越し・建て替えにより解体する場合

自宅の屋根に取り付ける住宅用太陽光発電の場合、引越しや建て替えにともない自宅を解体する際に、太陽光パネルの破棄が必要になります。発電事業の撤退時と同じく、破棄の時期はあらかじめ予想できることから、事前に破棄にかかる費用を用意しやすいケースだといえます。

不要になった太陽光パネルの処理方法

不要になった太陽光パネルの処理方法は、以下の3つ。

- リサイクル

- 埋め立て処分

- リユース

それぞれの、具体的な流れは下記の通りです。

| 解体・撤去工事の実行手順 | |

| 作業場所の周辺環境を確認する | ・作業時における危険箇所の確認 ・作業場所の確保・転落防止措置 |

| 電力系統を切断する | ・パワーコンディショナーの回路遮断 ・集電箱のブレーカーを切断 ・接続箱を電力系統から切断 ・入出力端子の電圧・電流等を確認 |

| 太陽光パネルを取り外す | ・作業員が触れる箇所の電圧を確認 ・感電を防止しつつ各機器の取り外し |

| 太陽光パネル・パネル以外の廃棄物を分別保管 | ・太陽光パネルとパネル以外を分別保管 ・感電の恐れがある機器は、浸水対策を講じる |

*環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」

事業者(発注者)が事前に分別を行うとき、また業者による解体・撤去工事を確認する際は、不意の事故によって怪我をしないよう注意してください。作業を行う場合も、そうでない場合も、現地に赴く際は落下物に注意してヘルメットを着用し、感電を防止するために厚手のゴム手袋やゴム長靴を履いていくことを推奨します。また、特に自然災害によって太陽光パネルが破損したケースでは、近隣住民に危険が及ばないよう最大限の配慮が求められます。太陽光パネルは、破損していたとしても太陽光が当たれば発電し、触れると感電の恐れがあるからです。呼びかけはもちろん、ブルーシートなど遮光性の高いシートで覆い、感電を始めとする二次被害の防止に努める意識が大切です。

太陽光パネルの収集・運搬を行い再利用・破棄

太陽光パネルは収集運搬業者により、目的にあわせて収集・運搬されます。以下画像は、リサイクルのために収集・運搬される太陽光パネルを撮影した資料です。

*環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」

ここまでにご説明した一連の流れによって、太陽光パネルの破棄は完了します。なお、自然災害により設備が損壊した場合、通常とはやや異なる手順で処理を行うケースがあります。

自然災害により設備が損壊した場合の処理方法

自然災害により設備が損壊した場合、通常とはやや異なる手順で処理を進めます。以下、環境省の「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」をもとにした、災害時における処理方法の手順です。

| 自然災害により設備が損壊した場合の処理方法 | |

| 被害状況把握フェーズ | 破損したパネル枚数や破損状況を把握 |

| 解体・撤去フェーズ | 自治体の廃棄物担当が業者へ解体・撤去を依頼解体業者による設備解体後、収集運搬業者が運搬 |

| 処理フェーズ | 災害廃棄物の選別・破砕後、リサイクルもしくは埋め立て |

まず、設備の破損を確認した事業者は、自治体の廃棄物担当に破損状況を伝達し、指示を仰ぎます。その後、発電所の容量が50kW未満なら販売・施工業者へ、50kW以上なら選任の電気主任技術者に連絡し、破損した設備の処置を依頼。依頼後は上記表の流れに沿って、自治体や各業者と連携を取りつつリサイクル・埋め立てによって処理します。

太陽光パネルを不当に破棄すると弊害が発生する

太陽光パネルにはカドミウムやセレン、鉛などの有害物質を含んでいるものがあります。カドミウムといえば、かつての公害病として有名なイタイイタイ病を招く危険な物質です。日本国内ではカドミウムを含む太陽光パネルを生産していないものの、海外ではカドミウムをもちいた製品が生産されており、低コストかつ温度変化による発電効率の低下が少ないために重宝されています。そのため、有害物質の含有を把握せず活用しているケースが懸念され、本来取るべき方法以外で破棄されることで有害物質の流出が起こると恐れられているのです。

おわりに

太陽光パネルの破棄にまつわる問題は、決して国だけ、あるいは事業者だけが意識すべき問題ではありません。日本が再生可能エネルギーとして太陽光発電を普及させるにあたり、皆が一丸となって考え、取り組むべき課題だといえます。これまで、費用積み立ての努力義務に応じる事業者が少なく、2022年には強制積み立ての仕組みが導入される見込みではあるものの、いまから各々が設備破棄に向けたあり方を見直すフェーズを迎えているのです。

同時に、太陽光発電事業者は、発電事業が終わったときの準備を、今からやっておくことが必要だといえるでしょう。

サステナブルガイドの最新記事