地球環境産業技術研究機構(RITE)山地憲治氏に聞く 日本の再生可能エネルギーの道程と将来像

目次[非表示]

地球環境産業技術研究機構(RITE)山地憲治氏に聞く

エネルギーの輸入依存度が高い日本では、環境対策と同時に石油代替エネルギーとして、再エネの普及が期待されてきた。研究者として、こうした課題に長年関わってきたのが、地球環境産業技術研究機構(RITE)副理事長・研究所長の山地憲治氏である。氏は経済産業省の総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会の委員長として2019年8月に第3次中間報告をまとめている。あらためて山地氏に、これからの再エネ拡大政策についておうかがいした。

FITで懸念された国民負担の増大

―日本では再エネの普及拡大にあたって、RPS(一定割合の再エネを義務づける制度)、FIT(固定価格買取制度)などが取り入れられてきました。FITの先を考えるにあたって、これまでの制度の評価、課題などはどのようにお考えでしょうか。

山地憲治氏:再エネ普及政策は、RPS制度導入前から行われてきました。最初は1974年から始まったサンシャイン計画に基づいて研究開発支援を行いました。普及推進を進める段階となって、1990年代には太陽光発電の設置補助を行っています。このときは、旧一般電気事業者が余剰電力購入メニューをつくり、主に住宅用の電灯料金において売電価格と同じ価格で買い取っていました。

しかし、余剰電力購入メニューは、あくまでも民間での取り組みです。そこで、2000年を過ぎた頃、新たな制度として、RPSとFITのどちらがいいのか、議論されるようになりました。そして、日本はRPSを導入する、と決めたわけです。

RPS制度は再エネの導入割合を決めて電気事業者に義務付けする一方で、再エネの内容については事業者にまかせるというものでした。これは、再エネどうしを競争させ、効率良く拡大していくためです。また、電気事業者によって再エネの発電設備の立地しやすさが違うので、RPS相当量の取引を可能にしました。このしくみによって、再エネの価値が見えるようになりました。

ところが、RPSでは電力会社の内部の負担が増えますが、だからといって電気料金を上げるのも難しいという面がありました。そのため、旧一般電気事業者の間には抵抗がありました。

当時、ドイツはFITを導入したことで風力発電をはじめとする再エネの導入が進み、太陽光発電に限っても、2005年には日本を逆転しています。RPSは日本の産業育成にはつながっていかなかったということです。

地球環境産業技術研究機構(RITE)副理事長・研究所長 山地憲治氏

地球環境産業技術研究機構(RITE)副理事長・研究所長 山地憲治氏山地氏:2009年2月、経済産業省は当時の二階経産相の指示で、住宅用太陽光発電の余剰電力を48円/kWhで買い取る余剰電力買取制度の導入を決めました。そして政権が変わった2009年11月に制度がスタートしました。

余剰電力買取制度は効果がありましたが、住宅用なので再エネが大きく拡大することにはつながっていません。そこで、事業用を含めたFIT制度の導入が検討され、2011年3月に閣議決定されました。

私は、RPSと同様に再エネ間の競争を促進させるため、買取価格を一律で決めるべきだと思っていました。これにより、再エネが入りすぎたら買取価格を下げ、導入が不足しているなら買取価格を上げる、という形で調整するという考えです。

しかし、国会審議での結果、再エネの種類と規模で分類し、それぞれの価格を設定するという形となりました。このことが、後の問題につながっていると思います。

元々、電気事業においては、電気料金は原価に一定の利潤を上乗せした形で決められていました。こうした考えを再エネの買取価格にも適用した結果、2012年度の事業用太陽光発電は40円/kWh+消費税、ということになりました。

制度設計をした結果、リードタイムの短い再エネからぞくぞくと入るようになりました。いわゆる50kW以下の低圧の太陽光発電がもっともハードルが低かったため、これが乱立することになります。これらを含め、新たに導入された再エネが、太陽光発電に集約されてしまったことは、ひとつの問題です。

また、賦課金について、年間5,000億円にとどめるというしくみも導入されませんでしたから、現在は年間の賦課金の総額は2.4兆円にまで拡大し、国民負担が大きくなってしまいました。

再エネを電力系統にどのようにつなぐのか

―再エネの拡大にあたっては、系統接続も問題となっています。ほかにも問題はありますでしょうか。

山地氏:2020年4月の法的分離によって中立化される送配電は、各電源が最大で送電した場合に対応するように整備されています。したがって、稼働率が低い太陽光発電であっても、発電容量の上限にとどくように系統接続契約してしまうと、他の事業者が接続できなくなってしまいます。また、太陽光発電の導入が進んだ結果、出力制御も行われるようになってきました。しかし、夕方になってくると、太陽光発電の発電量が下がってくるので、火力発電などを急激に立ち上げる必要があります。系統の需給バランスをとることも、複雑になってきています。

あらためて、変動する再エネを電力系統にどのようにつないでいくのかが、課題となっています。これに対応するため、N-1電制などのコネクト&マネージも行うようにし、送電線が混んでいる時間帯や事故のときだけ発電を制御することを条件に系統連系するといったことも行われるようになってきました。

もうひとつの問題として、事業規律があります。FITによる、特に小規模の太陽光発電事業については「儲かる」事業だとして、電気事業以外の分野から多数の参入がありました。こうした事業者に規律を求めるため、改正FIT法では、それまでの設備認定ではなく事業認定として系統接続契約を必須としましたし、未稼働案件の整理も行うようにしました。その他、フェンスの設置や、廃棄費用の積み立ても求めています。

再エネは競争電源(FIP)と地域活用型電源(FIT)で

―2020年度はFITの抜本見直しが行われます。これによって、どのように制度が変わっていくのでしょうか。

山地氏:この見直しによって、電源は競争電源と地域活用型電源というふたつに分かれます。

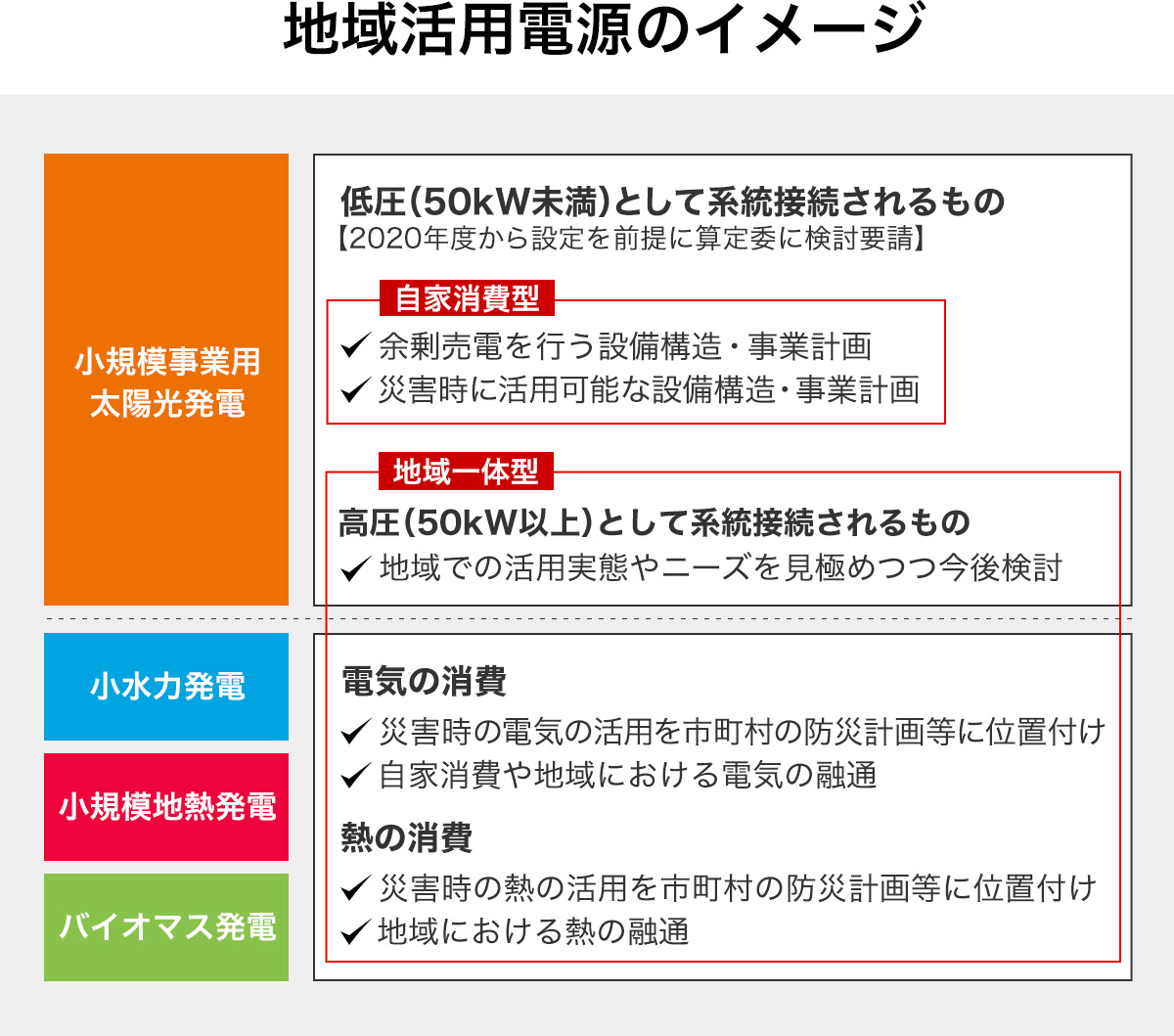

競争電源には、大規模な太陽光発電や風力発電、そしておそらく地熱発電も含まれるでしょう。一方、地域活用型電源は、地域にメリットをもたらす、あるいは地域で活用される電源となります。

このうち、競争電源に対しては、卸電力市場の価格にプレミアムを加えた形で買い取られることになります。いわゆるFIPです。とはいえ、FIPにはいろいろなやり方があります。

基本はFIP価格と参照価格を設定し、その差分をプレミアムとして卸電力市場の価格に上乗せするという制度です。参照価格を30分毎の卸市場価格とすれば、プレミアムは市場価格とFIP価格との差分になるので、電気は一定価格(FIP価格)で買い取られることになります。参照価格を一定とすれば、FIP価格との差分のプレミアムは固定され、その分が市場価格に上乗せされて市場価格と連動して買取価格が変動します。参照価格は市場価格を基に決められますが、季節とか時間帯によって変化させることもできます。

一方、地域活用型電源には、小規模の太陽光発電や小規模な地熱発電、中小水力発電、国産バイオマス発電が含まれるでしょう。ここで重要なのは、このような条件のインプットではなく、アウトプットとしての使われ方です。

これらに共通して求められるのは防災対応です。その上で、自家消費型であれば、事業認定にあたって自家消費計画(30%以上自家消費が要件)を必須とした上で、FITを適用します。2020年度のFITにおいては、50kW未満の事業用太陽光発電には自家消費を50%と想定して買取価格を決めており、2020年度の買取価格では、50kW以上250kW未満(250kW以上は入札)の買取価格(12円/kWh)より1円/kWh高くなっています。

また、地域一体型はレジリエンス強化とエネルギーの地産地消を目的として、地方自治体の関与やマイクログリッドとしての活用などを組み込んだものとなっています。

―FIPの導入は、スケジュール感としていかがでしょう。

山地氏:2020年度中に抜本的見直しをすることになっていますから、法案が成立すれば、2021年度には導入されると思います。

洋上風力に向けた電力系統増強

―話題が変わりますが、大規模な再エネとして、洋上風力が期待されています。しかし、これを開発していくためには、コネクト&マネージではなく、電力系統の増強が必要になってきます。これはどのように対応していけばいいのでしょうか。

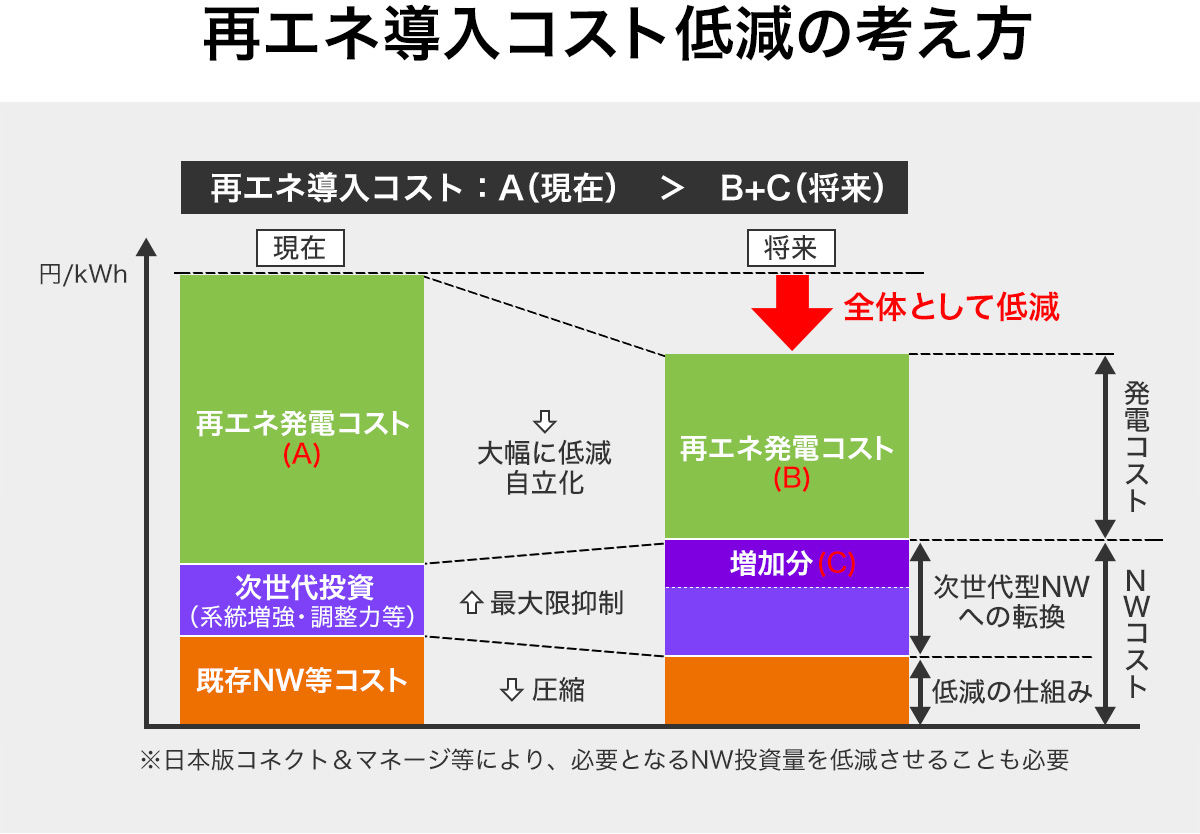

山地氏:第一に、計画的に電力系統を構成していくことです。また、いくつかの発電事業の案件をまとめた上で、電力系統の整備を行うことが必要です。それから、費用便益評価に基づく地域間連系線の増強も不可欠でしょう。再エネが拡大するメリット分については、賦課金方式で系統増強の負担をしていくことが提案されています。

―電力系統の整備にあたって、マスタープランの作成が求められています。これはどのようにお考えですか。

山地氏:発電コストだけではなく、系統コストも含め、トータルコストを最小化するようなプランが求められます。電力広域的運営推進機関(OCCTO)の力を強くしていくことが必要でしょう。電力系統が広域化し、配電が分散化していく中で、合理的に広域連系を強化することになります。

―系統接続にも関連することですが、託送料金について、発電側課金という提案もなされています。

山地氏:これまで、託送料金は小売電気事業者が支払ってきました。しかし、発電側にもkWあたりの基本料金として負担してもらうということです。電力系統の固定費回収方法として導入することが決着しています。

とはいえ、稼働率の低い太陽光発電にとっては大きな負担となります。また、すでに系統接続をしている事業者に対しては、想定外の負担となるので、どのように対応するのか、この議論は決着していません。

ただ、FITにおいては初期に利潤配慮期間が設定されていること、その後はメンテナンスコストが下がっているということがあります。そうであれば、発電側課金という負担をさせてもいいのではないかとも考えられます。

しかし、この問題は複雑です。例えば、発電所の転売が行われた場合、新たに取得した事業者はまだ十分な利益を得ていません。

発電側課金にもっとも抵抗しているのは、金融機関です。銀行はグリーンで確実に資金回収ができる太陽光発電に融資してきました。その回収に影響を与えるからです。

ただ、発電側基本料金の導入は2023年度なので、まだ余裕があります。いずれにせよ、新規に開発する発電設備については、コストとして算入されるものになるでしょう。

―発電側課金を導入すると、太陽光発電事業者に対して稼働率を上げるというインセンティブがはたらくのではないでしょうか。

山地氏:一般的にわが国の日照条件の下では太陽光発電の設備利用率は12%といわれています。しかし、パワコンに対してパネルが安くなっているため、過積載が進んでいます。例えば発電容量1,500kWのパネルに対して、系統接続するパワコンの出力が1,000kWだったとしましょう。このとき、設備稼働率は16%から17%くらいに向上するということです。

FIPでは環境価値の新たなビジネスも

―FITでは、再エネの持つCO2排出ゼロといった環境価値は交付金に含まれていると考えられています。FIPにおいては、プレミアムの部分はどのような負担になるのか、また環境価値はそこに含まれるのでしょうか。

山地氏:FIPのプレミアムはFITと同様に交付金が原資となります。しかし環境価値は発電事業者に残ることになっています。この環境価値は、非化石証書市場などで取引することも想定されますので、その収入を考慮して交付金を調整することになります。

これに限らず、再エネ電源は、さまざまな価値を提供することが可能です。例えばバイオマス発電の場合、容量市場や需給調整市場に参入し、kW価値やΔkW価値を提供することもできるでしょう。それでも不足する部分を当面はプレミアムを通じて交付金で支える、ということになります。

―そうすると、オフサイトのPPAなどでも、FIPを適用することでプレミアムを受け取った上でCO2ゼロの電気を提供することが可能になりませんか。

山地氏:PPAは卒FITに向けた良い事業のやり方だと考えています。推奨される事業だと思いますし、環境保全に熱心な需要家に対して市場を通さない取引が促進されるのではないでしょうか。

―FITでは当初、小売事業者の買電価格は発電所の回避可能原価に設定されていたため、地域の安価な電源として優位性がありましたが、改正FIT法ではそれがなくなりました。あらためて、新たな制度で地域の電源として活用しやすいしくみというのは導入されるのでしょうか。

山地氏:旧FIT法では、FIT電源から調達した電気を卸電力取引所に転売して利益を出す、不当な裁定取引が行われていました。そのため、回避可能費用を卸市場価格と連動されることでこうした取引がなくなるようにしました。

地域の電源として活用しやすいしくみということですが、そのために地域一体型という区分を設けます。もっとも、要件として自治体の関与はこれから決めることになります。経営に関与するのか、出資なのか、詳細を詰めていかないと、規律を保つことができません。

また、地域の電源といっても、地域だけで無理に地産地消にすることは効率が良くありません。熱利用は地産地消が前提になりますが、電気は地産地消よりも防災とのリンクが重要だと考えています。

2020年度に議論が開始される第6次エネルギー基本計画

―2032年には、事業用太陽光発電などが卒FITを迎えます。こうした電源が買取期間終了後も発電事業を続けることができるような施策というのは想定されているのでしょうか。

山地氏:すでに住宅用太陽光発電が卒FITを迎え始めており、これにあわせていろいろなビジネスモデルが登場しています。これを参考に、新たなビジネスモデルが登場して対応していくでしょう。また、その頃までに太陽光発電は競争電源として位置づけられるようになっていると思います。

卒FITの電源が適切なメンテナンス費用をかけた上で、競争力を持つのかどうかですが、その頃には蓄電池も安価になっていると思いますから、十分に稼働させることができると思います。

課題は、発電設備の所有者が卒FITの電源を運用する意思や能力があるかどうかですが、むしろ運用する能力をきちんと持っている事業者が引き取る方がいいかもしれません。

―2030年、2050年、再エネはどのように拡大しているのか、あるいはどのくらい拡大すべきなのか、この点についてはいかがでしょう。

山地氏:2020年度中に第6次エネルギー基本計画の議論がはじまりますので、そこで示されると思います。もっとも、これは再エネに限った話ではありません。

2050年の目標ですが、この時点でヨーロッパは実質カーボンゼロにするとしています。日本はこれにどこまで付き合うのか、その判断が必要です。

パリ協定においては、今世紀後半にカーボンゼロにすることを目標としていますが、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の特別報告書では地球の平均気温の上昇を1.5℃に抑制するために、2050年にカーボンゼロにしなくてはいけないということを示しています。ヨーロッパはこの特別報告書に対応しようとしていますが、これは過剰な反応ではないでしょうか。

SDGsのゴールは気候変動問題だけじゃありません。途上国のエネルギー問題を解決するには、電化を進めることになりますが、そのためには石炭火力発電が大きな力になります。そこで、高効率な石炭火力発電の技術は捨てられないものです。

―2030年の政府目標として再エネは達成できるかもしれませんが、原子力には疑問が残ります。また、2050年に温室効果ガス80%削減とした場合でも電気に限ればほぼ100%近い再エネ比率になるのではないでしょうか。

山地氏:気候変動問題に対して、原子力をどうするのかは、はっきり見えていません。

ただ、いずれにせよ、電気をなるべくカーボンゼロにしなくては、80%削減は難しいでしょう。そうした中にあって、バイオマス発電+ CCS(二酸化炭素回収・貯留)だとカーボンマイナスになりますし、一般の火力発電についてもCCSやCCU(Carbon Capture and Utilization)といった選択肢があります。あとは、そのためのコストがどうなるか、これをどのように負担していくのか、これらを解決していく必要があります。

(Photo:藤村朋弘、Interview&Text:本橋恵一)

エネルギーの最新記事