原村からの便り 1

再生可能エネルギーは地域分散型のエネルギーでもある。そこで問われるのは、気候変動対策であると同時に、地域との共生、自然との共生でもある。長年、気候変動問題をテーマに活動を続けてきた、千葉商科大学名誉教授の鮎川ゆりか氏は、長野県原村への移住をきっかけに、あらためてエネルギーと地域・自然について考えるようになったという。本連載では、地域と環境という視点から、再生可能エネルギーのあり方を見直していく。

諏訪メガソーラー撤退の衝撃

コロナ禍の2020年6月16日朝、長野県諏訪郡一帯に衝撃が走った。その日の信濃毎日新聞トップに「諏訪メガソーラー撤退検討」と書かれていたからだ。

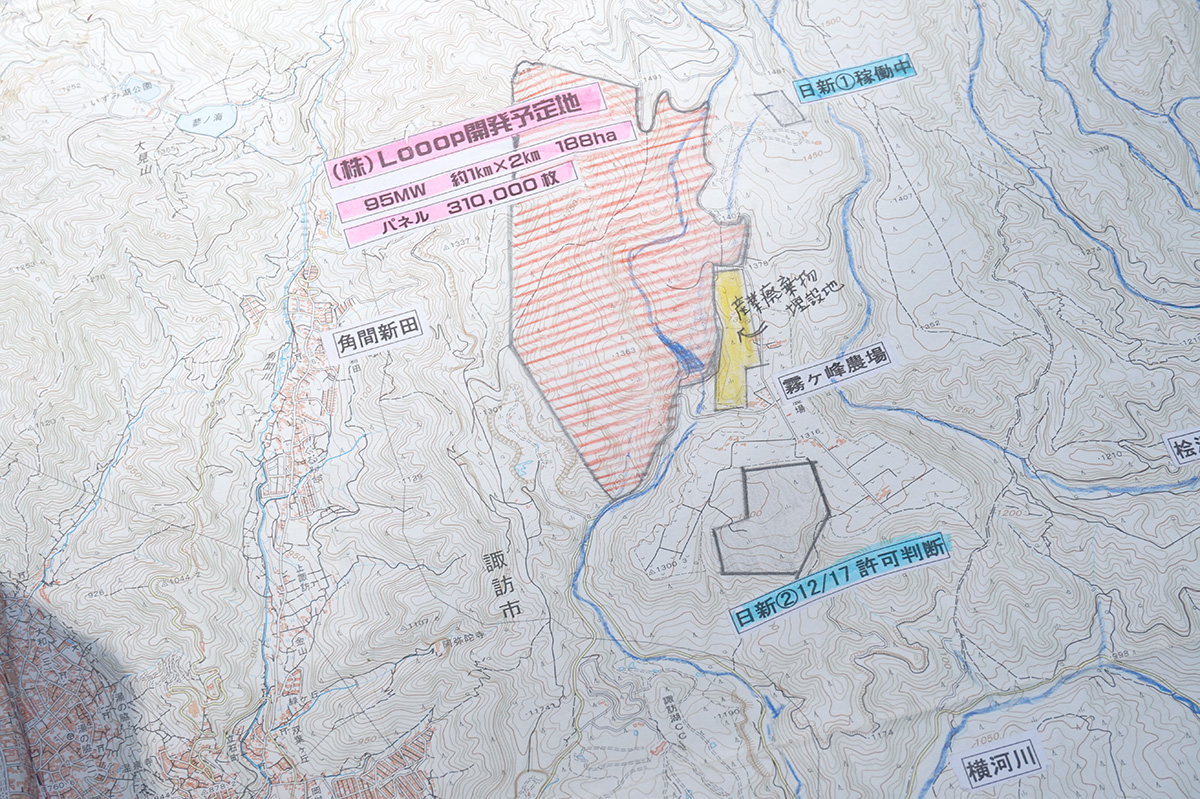

この「諏訪メガソーラー」とは、東京のLooop社が長野県 霧ヶ峰高原にある196.5haを敷地として、31万枚以上のソーラーパネルを敷き詰め、92.3MWという大規模の太陽光発電を行う「諏訪市四賀ソーラー事業(仮称)」計画のことだ。諏訪地域の住民からは水資源への影響、霧ヶ峰の自然破壊、景観、そして土砂災害の危険性から、反対の声が多数上がっていた案件であった。県の環境影響評価プロセスも最後の段階に来ており、住民は間近に迫る事業着工を懸念していたからである。事業が発表されてから5年ほどが経過している。

長野県は日照量が多いためメガソーラー問題が多い。2015年に全国初で環境影響評価条例の対象にメガソーラーを入れ、2016年1月13日に施行されたため、この霧ケ峰事業が案件第1号となった。

事業の第1ステップである「方法書」が事業者から出たのは2016年1月である。これに対し、地域住民はもとより、直近の地元である諏訪市長、土砂災害などの被害を直接受ける茅野市長、そして長野県技術委員会、県知事より意見書が出され、それぞれへの「事業者見解」が出たのは、2016年4月であった。

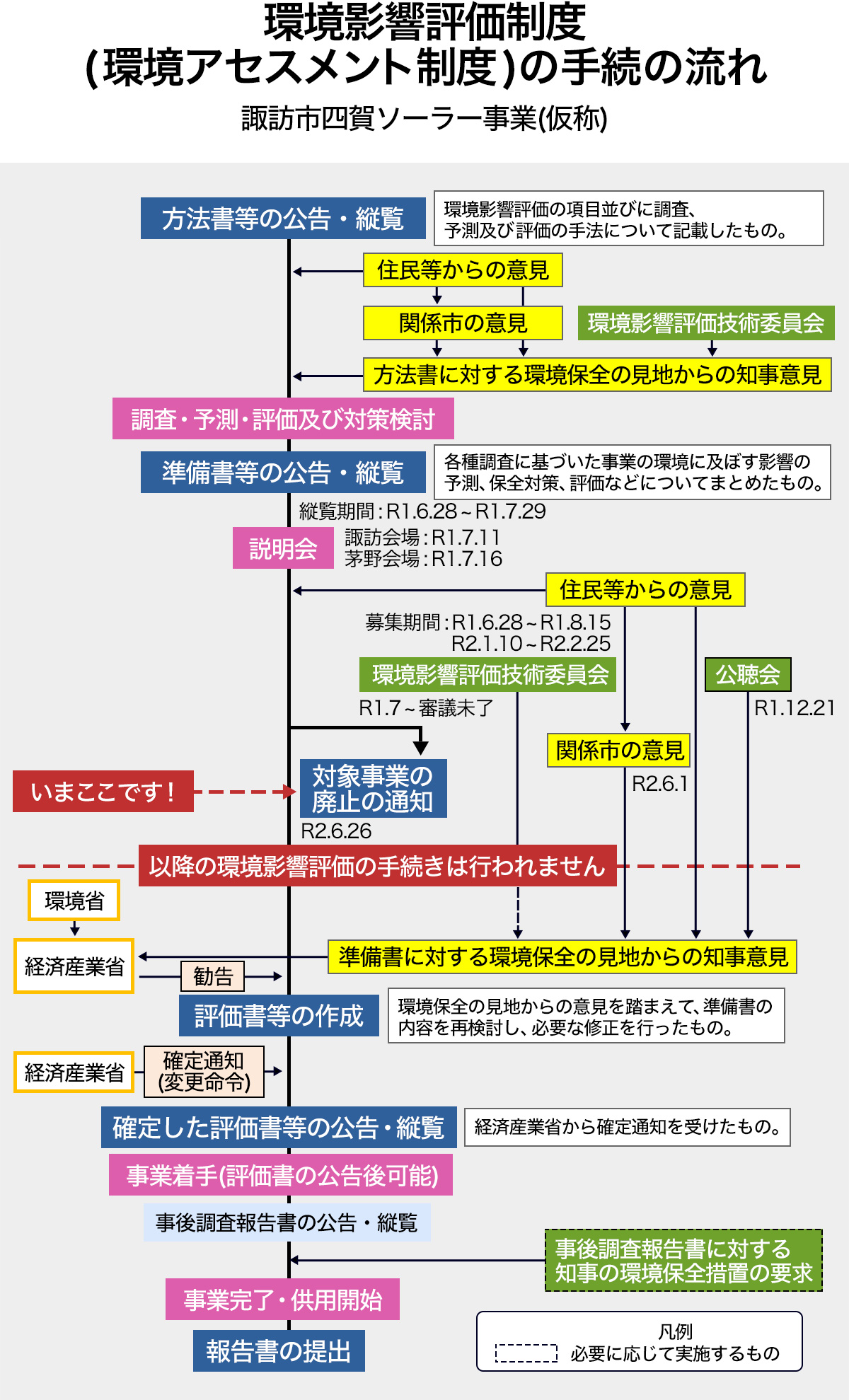

県の環境影響評価プロセスとしては、「方法書」に対して出された意見をもとに、事業者側で「準備書」が作成される。それに対し再度、住民、関係市長、県技術委員会、県知事より意見書が出され、事業者はそれに対する「事業者見解」を出す。その後「準備書」内容を再検討・修正した「評価書」を出し、必要となる森林法による林地開発許可等を取り、ようやく工事へ着手できる。

しかし今回の「準備書」は予定より大幅に遅れ、出されたのは2019年の6月であった。

霧ヶ峰の自然を残したい市民の想い

この事業について、当初は土砂災害の被害を直接受ける茅野市民から反対運動が始まったが、その後、地権者のいる諏訪市民からも反対の声があがりはじめた。

事業の実施区域から流れる地下水が諏訪湖へ流れていくことから、まず水質が要の諏訪の酒造業者である老舗五蔵が反対を唱えだした。諏訪湖で漁業を行っている漁協も反対し、さらには諏訪市のママさんたちが「元気なひとたちの会」を結成、一斉に一般市民が「霧ヶ峰の自然を子どもたちに遺したい」と動き出した。

最終的に「準備書」に対する住民からの意見書は、875人、1,516件に及んだ。それらは水環境、地質調査、森林の役割と大規模伐採の影響、森林の自然生態系などあらゆる点から事業を問題視する内容であった(2019年7月1日から8月15日までと、2020年1月10日から2月25日までの追加分を含む)。

県の技術委員会も事業者の環境アセスのやり方が不十分で、実際の調査をしていないことから、「適切な環境保全が成されない」ことを懸念し、最終的には「アセスのやり直し」を求めた。

これらを踏まえた諏訪市長、茅野市長の意見書は2020年6月1日に出され、いずれも厳しいものであった。

この後、こうした意見書を元に県知事意見書が2020年9月末までに出され、続いて今年4月より施行された国の環境アセスの第1号案件として国に審査される予定であったが、その前に事業者が撤退を表明したのである。

これは事業者が環境アセスを理解せず、技術委員会の指導に対応できなくなり、その間に買取価格がどんどん下がっていったことによるもので、環境アセスによる勝利と言えよう。

自然生態系との共生は人々の残された課題

2020年6月18日にLooop社は諏訪市の地権者に撤退の説明を行い、県には6月26日に正式に「諏訪市四賀ソーラー事業(仮称)事業廃止」を通知した。

事業が進めば、霧ヶ峰の山林が伐採され、土砂災害防止のため、発生した残土を使った脆弱な「調整池」と呼ばれるダムが3ヶ所所造られる。

事業実施区域には希少な動植物の生態系が成立している「湿地」が5つもある。湿地は「自然資本」的に見ると最も価値が高い。環境省は日本全体の湿原の年間価値を8,391億~9,711億円と試算している(2014年環境白書)。

事業実施予定だった区域には、希少種とされているサクラソウやサツキマスの生息場所であり、ミヤマシロチョウなどの注目すべきチョウ類に関する調査も不十分と技術委員会意見書(2020年3月19日)には書かれている。

このような自然を破壊し、下流域の災害リスクを高め、地元住民の地下水への不安をもたらす開発事業を、温暖化対策の名の元に「自然エネルギー」「再生可能エネルギー」と呼ぶことはできない。パリ協定の前文には「気候変動に対処するための行動をとる際に、人権・・地域社会・・の権利・・世代間の衡平を尊重し・・」「・・全ての生態系(海洋を含む)の本来のままの状態における保全及び生物多様性の保全を確保することの重要性に留意し・・」(筆者訳)とある。

この事業が止まったことで、新たな課題が浮かび上る。それは山林を売ろうとした地権者を今後どのように支援し、経済性を保つ健全な形で森林を管理できるか、である。諏訪市や長野県は「森林整備を進める」と6月25日の会見で述べている(長野日報6月26日)。これには八ヶ岳山麓一帯を諏訪郡の市民がどのようにしていきたいのか、という長期ビジョンを持つことが必要だ。ビジョンを持つことで方向性ができ、次の開発事業を跳ね返せることにつながる。

地球温暖化対策としては「自然エネルギーへの転換」だけでなく、さらなる省エネルギー、廃・未利用熱エネルギーの有効活用、そして自然生態系の持つ力を使うエコDRR(生態系を活用した防災・減災)の考え方を用いることが重要である。

パリ協定前文には「温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫を保全し、及び適当な場合には強化することを認め」ともあり、例えば土壌は森林の3倍、大気の2倍もCO2の吸収力があることから、自然生態系を回復させ、地域の自然特性を踏まえた土地利用を行い、それによりCO2吸収量を増やし、自然災害を防ぐ適応策にもする。

私達の生活は、すべてが自然に依拠していること、私達のいのちは自然の生態系サービスにより支えられていることを再認識する必要があろう。新型コロナウイルスも人間の自然破壊が要因とも言われることから、ポスト・コロナの時代の生き方は、自然保全・森林の活性化などを取り入れ、地域が地域の持つ自然資源を使って自立する小規模分散型社会だ。

参照