ICTの分野で、ビッグデータの活用が注目されるようになって久しい。エネルギーの分野も例外ではない。東日本大震災以降設置が進む、スマートメーターのデータにはさまざまな期待が集まる。とはいえ、データ活用はまだまだ緒に就いたばかり。新たなアイデアが求められる状況にある。一方、再エネの増加にともなって、需要や気象など大量のデータを活用する必要も増している。

スマートメーターとビッグデータ

スマートメーターとはデジタルな電力計で、従来の積算電力量ではなく、日本では30分ごとの電力量を測定し、逐次サーバにデータを送信するというものだ。双方向性を持ち、外部からのスイッチングも可能である。データ量としては、30日×48コマ(30分ごと24時間)=1,440倍に従来の電力系よりも増えることになる。

日本の電力業界でスマートメーターの導入が本格的に検討されるようになったのは、10年前の2010年にさかのぼる。当時、経済産業省では「スマートメーター制度検討会」が設置され、震災直前となる2011年2月に報告書をまとめている。この時点では、経済産業省はスマートメーター設置を進めたかったが、電力会社(旧一電)は消極的で、関西電力などが実証試験を行うのみだった。

経済産業省としては、スマートメーターがもたらす時間ごとの電力量データを活用した新たなサービスの登場を期待していた。一方、電力会社はこうしたサービスの拡大によって電気事業の価値の源泉が発電ではなく需要側に移ることを警戒したため、設置に消極的だったといえる。当時、経済産業省のある幹部は電力会社の消極的な姿勢に対し、このままでは次の電力は家電メーカーや自動車メーカーが担うかもしれない、と語っている。

しかし、2011年3月の東日本大震災とそれに伴う原発事故、そして計画停電が、あらためてスマートメーターの必要性を浮き彫りにした。

スマートメーターは、電力会社にデータを送るだけではなく、Bルートとよばれるしくみで直接電力データにアクセスすることができる。Bルートの場合、30分単位ではなく、数秒単位での測定が可能だ。一方、Cルートというしくみは、電力会社以外でも30分単位のデータを使うことができるしくみとなっている。

しかし、スマートメーターがもたらすビッグデータは、現状では十分に活用できているとは言い難い。HEMS(Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム・Bルート)やエネルギーの見える化サービス(Cルート)ぐらいだ。

気になるのは、プライバシーの問題だ。海外では、スマートメーター導入に反対運動が起きているが、その理由は電磁波問題とプライバシーの問題だ。ただ、電磁波については極めて微弱であり、一般的には問題ないとされている(ただし、過敏症の人には影響がある、という意見もある)。プライバシー問題では、電気の使い方からライフスタイルが可視化されることを懸念している。

日本においては、ビッグデータは、1)統計データとして扱う場合は、プライバシーの侵害にあたらない、2)匿名加工し、個人が特定できなければ第三者に提供できる(図1)、といった個人情報保護に関するガイドラインができている。

データ利用の環境が整ってきているにもかかわらず、活用できていない理由はさまざまだが、それでも近年ようやく、本格的な活用に着手した段階だといえるだろう。

電力データ×他データ

スマートメーターのデータが活用されてこなかった理由の1つは、データの粒度だ。30分単位のデータでは、細かい分析ができないという見方がある。

それでも、住宅の場合は、在不在の判断はできる。そこで考えられるのが高齢者世帯などを対象とした見守りサービスだが、これは見守られる当事者のプライバシーの問題があり、全般的に不評だ。

こうした中、東京電力パワーグリッドなどが設立した事業組合、グリッドデータバンク・ラボは、ビッグデータ活用を模索している。

まず、スマートメーターのデータを集めることで、地域のメッシュごとや街区ごとの電力消費の傾向がわかる。これにより、例えば、実際の空き家の状況や、時間ごとの人口動態がわかってくる。そこで、災害時の避難計画については、時間ごとの対応を策定することができるようになる。

民間での利用としては、スーパーや飲食店の出店などの資料となることが考えられる。宅配便についても、個別の世帯の在不在はわからなくても、AIが配送ルートを自動的に作成してくれるようになるかもしれない。

とはいえ、スマートメーターのデータだけでは限界がある。そこで、他のビッグデータとかけあわせて、新たなサービスを開発する、ということも検討されている。

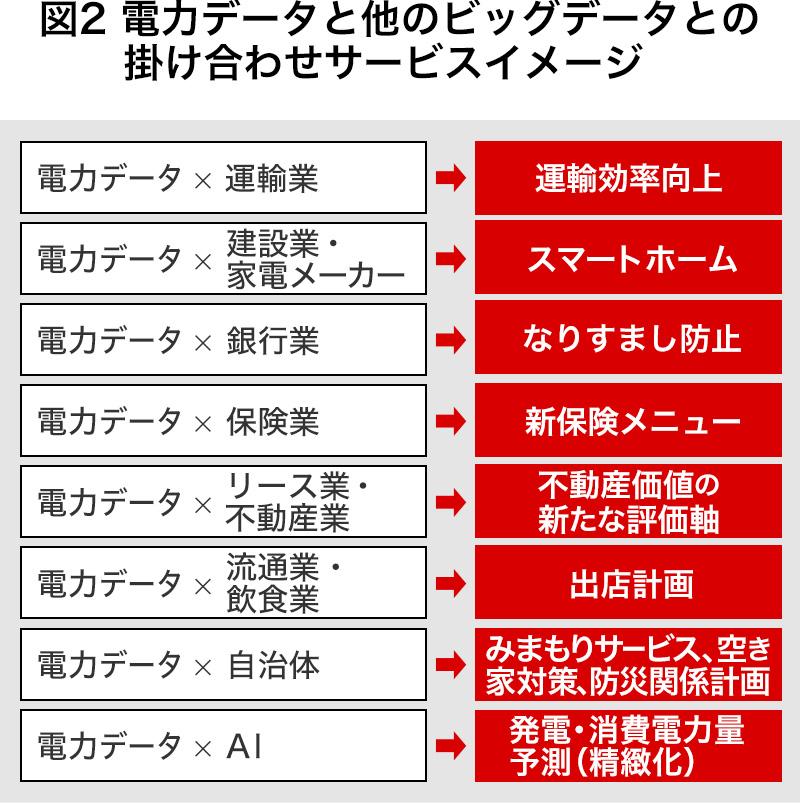

身近に存在しているビッグデータとしては、多くの店舗のPOSデータをはじめ、クレジットカードや電子マネーのデータ、交通系ICカードなどがある。自治体もさまざまなデータを所有している。スマートフォンのGPSデータや、インフルエンザの患者数などもある。新たなIoTが新たなビッグデータをもたらすことも想定される(図2)。

インテル日本法人の鈴木国正社長は、2019年に開催されたカンファレンス「インテルエネルギーフォーラム」で、日本ではビッグデータの2%しか活用されていないと語っている。スマートメーターのビッグデータ活用はまだこれからだし、これから出てくる優れたアイデアがビッグビジネスにつながる可能性もある。

より粒度の細かい電力データへ

スマートメーターとは別に、より細かい粒度で測定するIoTデバイスを取り付けるという考えもある。

代表的な企業としては、日本のインフォメティスや、筆者の前職である米国ENCOREDなどがある。これらの企業がつくるデバイスの特長は、消費電力を1秒ないしそれ以下の単位で測定していることだ。

こうした短い時間単位での測定データを分析することで、世帯ごとの家電の使い方などを推定することができるという。精度は家電によって異なるが、消費電力の多い冷蔵庫などの家電は高精度で推定できる。

情報量が多い電力データはマーケティングに使いやすい。古い冷蔵庫やエアコンの存在などがわかるし、ライフスタイルも推定できる。さらに、センサーなど宅内IoTを組み合わせることで、多様なサービスの提供が可能となる。

東京電力パワーグリッドの子会社であるエナジーゲートウェイがインフォメティスのデバイスを商用化する一方、ENCOREDの日本法人はソフトバンクグループとなり、サービスの提供を開始している。

エネルギーシステムへの応用

こうした粒度の細かい電力データは、宅内IoTサービスというだけではなく、電力サービスそのものへの適用が期待されている。

太陽光発電など再生可能エネルギーの場合、気象状況などで変動する。その需給調整や発電予測などのためには多くのデータが必要だ。また、プラントとして見た場合でも、小規模分散型ゆえに、大型火力発電と比較して、計測すべきポイントは桁違いに多い。

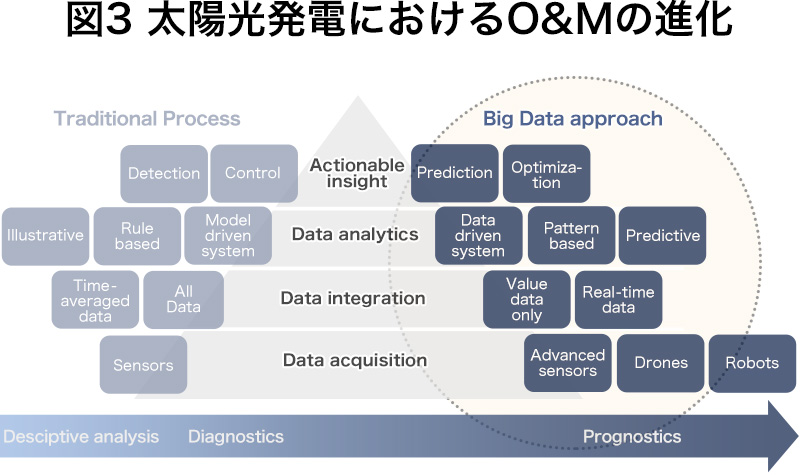

先に紹介した米国ENCOREDは、ENERTALKのブランドでエネルギーIoTデバイスを提供し、住宅や事業所など小規模のDR(デマンドレスポンス)をビッグデータプラットフォームで運用する技術を開発している。近年では、i-DERMSのブランドで、AIを活用した分散型エネルギーのためのメンテナンスシステムを提供している。これらは太陽光発電の運転状況をAIを活用して分析することで異常をいち早く見つけると同時に、メンテナンスの人員を半減させることができる(図3)。

再エネの限界コストがゼロに近づくにあたって、O&Mコストをいかに低減させられるかは大きな課題だ。

再エネが拡大する中で、こうしたエネルギービッグデータカンパニーが実力を発揮するのは、もう少し先の時代だろう。そのための準備が、今のエネルギー企業には必要だ。

(取材・執筆:EnergyShift編集部 本橋恵一)