古河電気工業 脱炭素社会、海底ケーブルは急成長するか -シリーズ・脱炭素企業を分析する(15)

エナシフTVの人気コンテンツとなっている、もとさんとやこによる「脱炭素企業分析」シリーズ、特に好評だった企業事例を中心にEnergyShiftではテキストでお届する。第15回は、海底送電線を脱炭素の成長の柱として注力する、古河電気工業を紹介する。渋沢栄一ゆかりの事業でもある。また、リチウムイオン蓄電池に不可欠な部材の製造もおこなっており、今回はその点も紹介する。

電装やエレクトロニクスを手がける古河電工の株価と業績

まずは株価を見てみよう。

2021年夏の株価は下降傾向が続いており、2020年11月頃には上昇しているが、短期的な株価で見ると苦しいところだ。

10年というスケールで株価を見てみると2017年に一度急騰しているが、この時の株価急騰は自動車部品の売上が非常に好調だったことが原因だろう。古河電工は電装やエレクトロニクス部門などを手がけるメーカーであり、様々な部品を製造している中の一つに自動車部品がある。

業績に目を移すと、2020年度の売上高が約8,000億円で利益は100億円。2019年度の売上高約1兆円をピークに減収減益が続くが、2022年度には回復を見込む。

回復の原因として自動車部品のワイヤーハーネスなどの売上回復があげられる。もともと、古河電工のワイヤーハーネスにおける市場シェアは非常に高いので、もっと評価されていい部分でもあるし、短期的な期待もできるところだ。

一方、長期的な視点でいくと古河電池とともに、バイポーラ型蓄電池の開発研究の進行なども注目したい。

しかし、古河電工のエネルギー分野で最も期待したいのは海底ケーブル。この海底ケーブルこそが古河電工の脱炭素の鍵を握る、といっても過言ではないが、その前に古河電工の沿革を見ていこう

渋沢栄一もその歴史に関わる

1884年(明治17年)に本所鎔銅所と山田電線製造所を開設。1896年に横浜電線製造株式会社を設立、法人となる。そして、1906年には日光電気精銅所(足尾銅山を運営していた古河鉱山(現古河機械金属)の事業所であり、古河グループ)を開設、HPによると同精銅所には1911年に渋沢栄一が訪問している。渋沢は1880年に足尾銅山に出資、後に出資は引き揚げたものの、経営を支えた時期がある。

日光に精銅所を開設した理由は2つ。1つは日光の裏側、群馬県側の足尾銅山で銅が獲れること。もう1つは日光に水力発電があったこと。つまり、足尾銅山で採掘された銅鉱石を日光ですぐに精錬し、銅にすることができた。

1920年には横浜電線製造株式会社と日光電気精銅所を合併、古河電気工業株式会社として発足する。

そうした成長の一方で、足尾銅山鉱毒事件が起きている。足尾銅山から出るカドミウムや銅などの有害物質が足尾地域を汚染し、人的被害にもおよんだ、近代日本最初の公害事件である。このように、古河電工は会社の黎明期に、足尾銅山鉱毒事件という非常に深刻な問題を経験している。こうした経験を、SDGsやESG投資が問われる時代に活かしていくことができるのかどうか、この点は注目しておくべき点だ。

古河電工と脱炭素

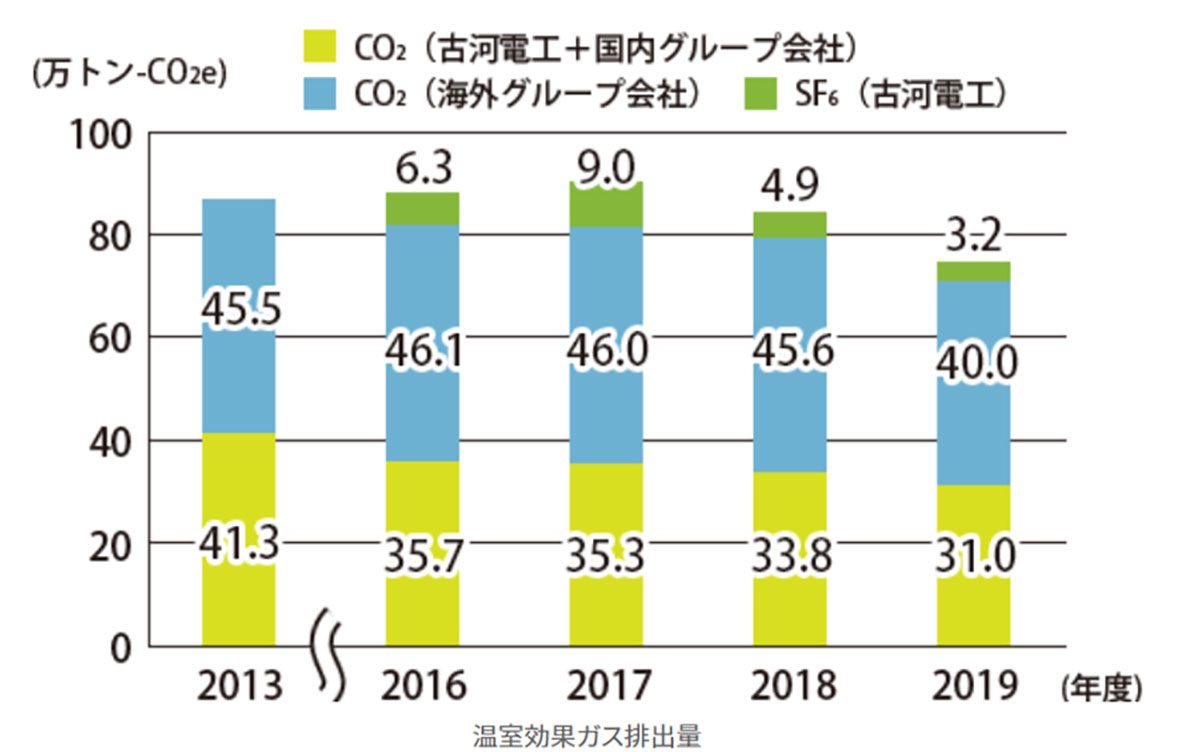

古河電工の脱炭素はどうなっているのか。まず、温室効果ガス(GHG)の排出量を確認する。

どの会社も脱炭素に取り組む中で固有の問題があるが、古河電工にはSF6=六フッ化硫黄の問題がある。

六フッ化硫黄は変電所などで、変電器の中を通電させないようにする絶縁ガスとして使用されるが、六フッ化硫黄はCO2以上の温室効果があるので、これをいかに削減していくかが古河電工の課題となる。

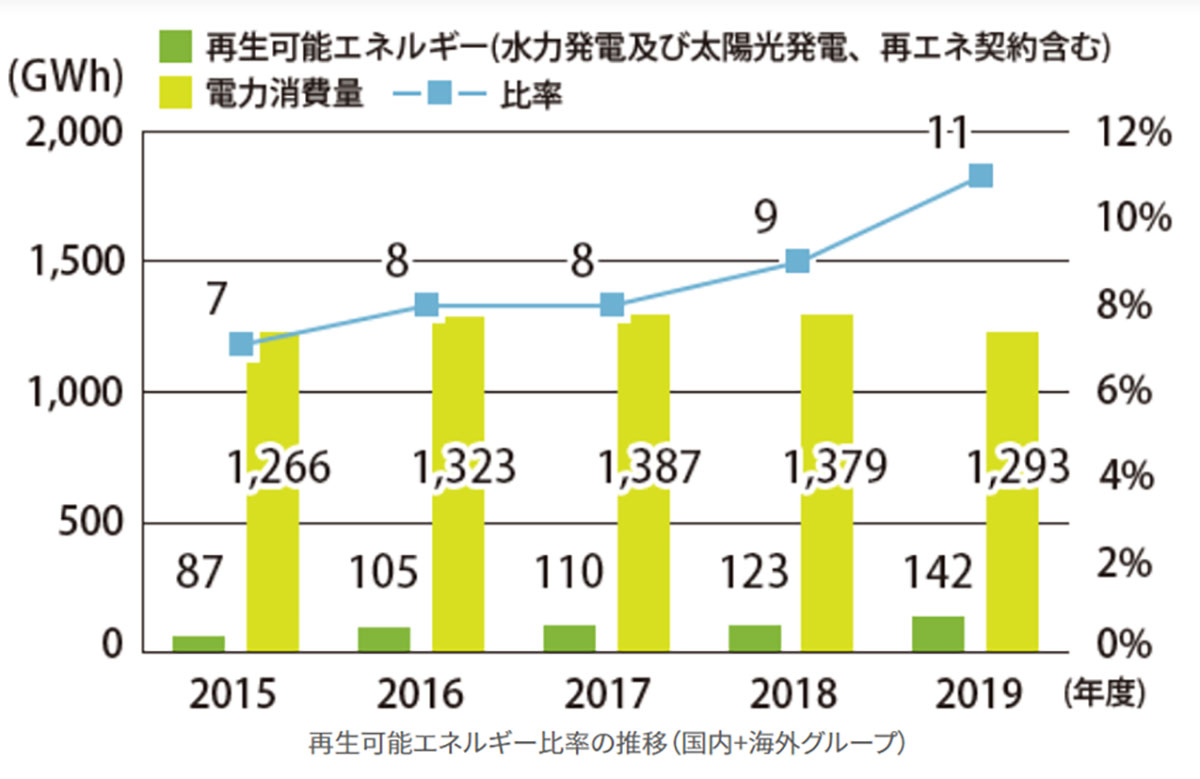

次に、再生可能エネルギーの導入を見てみたい。

上図が古河電工の再エネ比率の推移だが、2019年度に11%到達は評価できるところだ。

古河電工における再エネの中心は、水力発電だ。先述の足尾銅山の銅を精錬した日光の水力発電が今も現役で活躍している。とはいえ、現在は太陽光発電などの利用が拡大している。

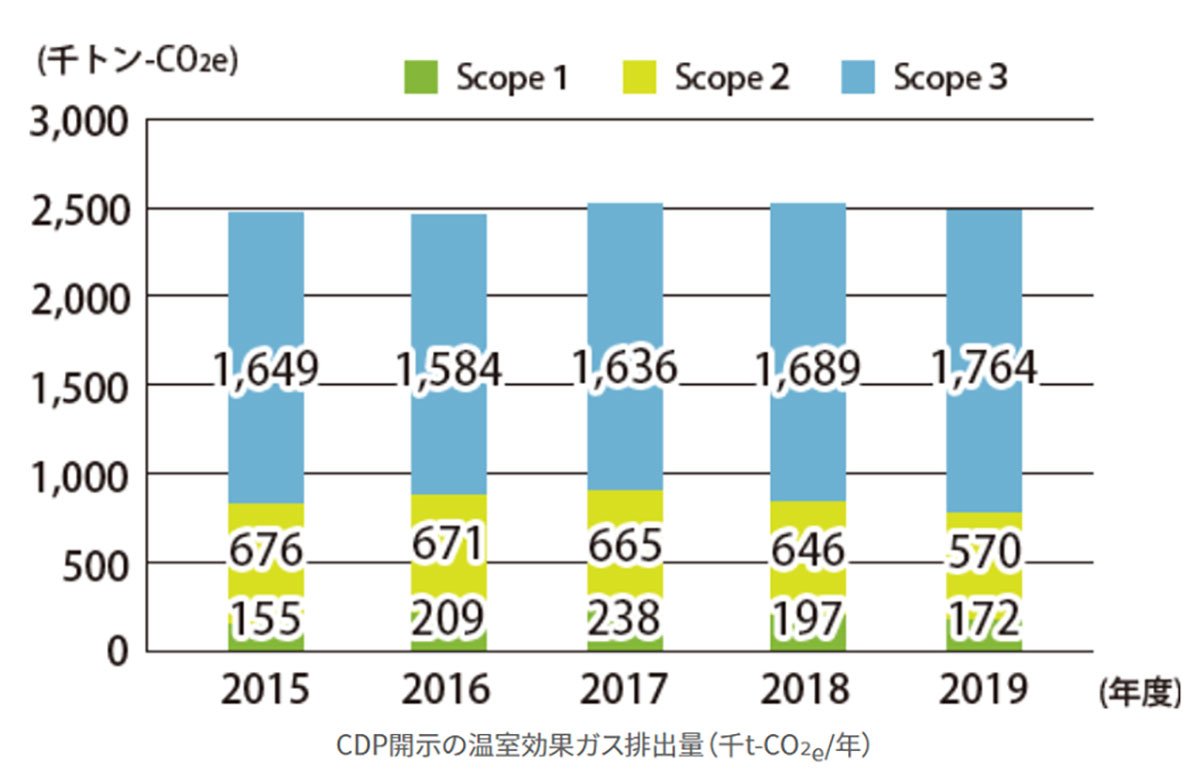

GHG排出量をスコープ別にするとどうなるか。

スコープ1(自身の事業所が排出したGHG)、スコープ2(購入した電気の発電時に排出されるGHG)、スコープ3(スコープ1、スコープ2以外でのGHG排出。例えば原材料調達時に排出されるCO2、製品を顧客に届けるまでの運送時のCO2など)に分けたのが、上図である。

古河電工はスコープ3の割合が圧倒的に大きいのがわかるだろう。

自身の事業所におけるGHG削減は当然だが、顧客側におけるGHG削減をいかに進めていけるかどうかが古河電工の脱炭素における非常に大きなミッションとなっている。

スコープ3の削減は評価も含めて困難な課題だが、削減への努力もあり、2019年にはCDPでA評価を受けている。また、製品を通じてのGHG削減ということでは、現在はリチウムイオン蓄電池用銅箔がもっとも大きな貢献をしている。短期・中期的には、こうした部材が電気自動車の普及をどのように支えていくのか、ということが、この会社の脱炭素につながっていく。

しかし、もっと大きな取組みとなりそうなものがある。それが海底ケーブルだ。

長期的な成長が期待される海底ケーブル、送電線事業

古河電工では、長期的な成長の柱として、送電線事業を掲げている。

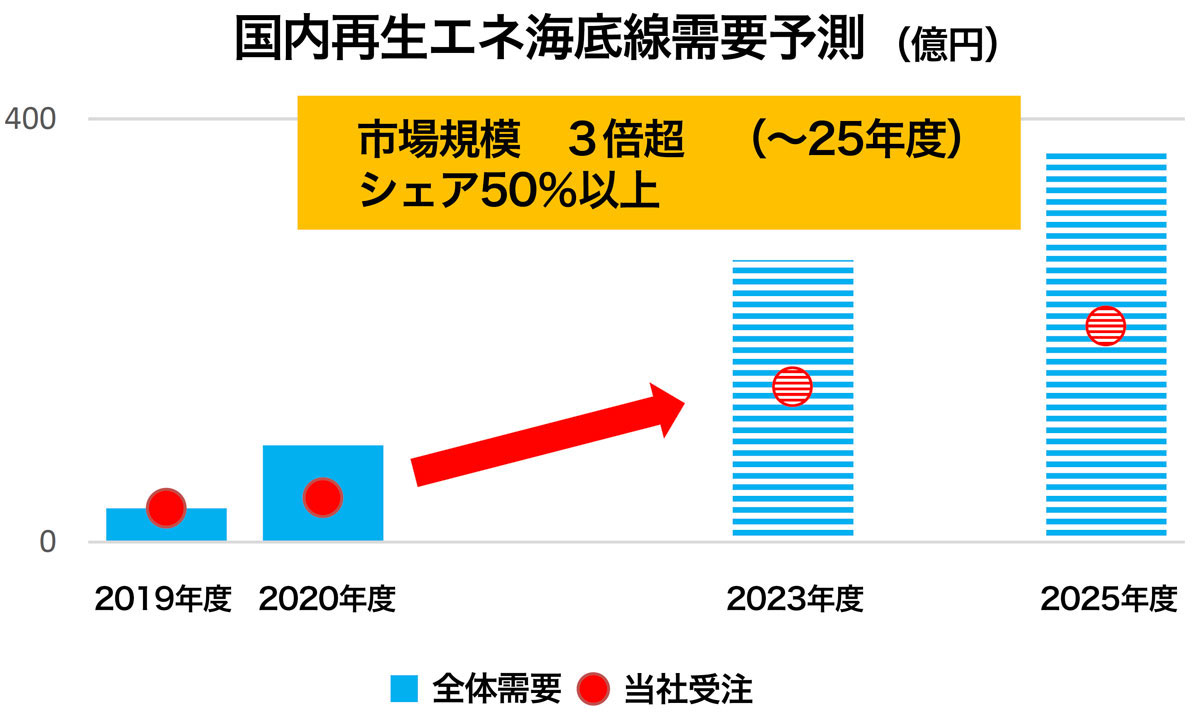

成長が期待される送電線は3種類。無電柱化・地中化に伴って普及が期待される、国内超高圧地中線。それから国内向けの海底送電線と、再エネ向けの地中送電線の3つだ。とりわけ海底送電線は、洋上風力の普及によって市場が急拡大することが見込まれている。

日本でも、秋田県、千葉県銚子、長崎県五島、北海道など、大規模洋上風力の計画が進んでいる。言うまでもなく、洋上風力は洋上で発電するので、発電した電力を地上に運ぶのに海底送電線が必須となる。さらに、海底送電線は日本国内だけじゃなく、全世界で必要とされている。

むしろ世界の方が国内よりも洋上風力の導入規模は大きいので、ビジネスチャンスも大きい。世界中で洋上風力が急伸する中、海底送電線のシェア50%を古河電工は目指す。そのためには、より深い海域で海底送電線を敷設する技術を開発していく、具体的には1,500mという深度でのケーブル布設など技術開発の推進を進めていくという。

脱炭素で需要増となるか ポテンシャルは高い

古河電工が長期的に成長していくための柱は、海底送電線であり、スコープ3の脱炭素の中心もこれにつきるだろう。

もちろん、これ以外でも、脱炭素に向けて様々な取り組みを実施し、自社の事業所でもCO2は削減している。短期的には、再エネの導入もまだまだこれからだ。EV向けのワイヤーハーネスや蓄電池部材などの需要も拡大するだろう。その上で、長期的には、海底送電線のポテンシャルは高い。そこにキャッチアップできるかどうかが、古河電工の将来を左右する。

(Text=MASA)

エネルギーの最新記事