東京大学 荻本和彦特任教授に聞く

脱炭素社会に向けて、出力が変動する再生可能エネルギーの導入量が今後も増大していく。そこで課題となってくるのが、電力システムの運用だ。すでに太陽光発電の出力制御が行われるようになってきたが、需要と供給を合わせることは、今後より大きな課題となっていく。日本の電力システムは将来どうあるべきなのか、東京大学生産技術研究所ESI社会連携研究部門特任教授の荻本和彦氏に話をおうかがいした。

はじめに、再エネ100%の電力システムを想定する

―再エネの大量導入によって、電力システムの在り方も変わらざるを得ないと思います。では、どのようなシステムになっていくのか、全体的なイメージからお話しください。

荻本和彦氏:究極的なことを考えてみます。太陽光発電で電気を100%賄うとしましょう。このときどうすればいいのか。日本の電力需要は約1兆kWhです(年間)。この需要を賄うためには太陽光発電の最近の設備利用率の16%で割り戻すと、約7億kWから8億kWの容量の設備が必要になります*。

100%をゴールとすると、途中に80%、90%というところがあるのですが、この時点で必要なことは、究極の状態とあまり変わりません。それらの段階でも、5億kWくらい太陽光発電が入っているわけですから、電力システムが直面する課題は同じです。

一方、再エネには風力発電もあります。太陽光発電と風力発電を半分ずつとして、風力発電の設備利用率が30%だとしたら、2億kWから3億kWが導入されます。すると、太陽光発電は4億kWくらいでしょうか。それがだいたい、ゴールのイメージとなります。

人間は行きたい方向があるとそこに行くことを正当化するため、途中を都合良く考えようとします。しかし、ゴールを設定したら、次にどのようなルートをたどるのかを検討する必要があります。何億kWもの太陽光発電が入っていく過程でどのような対応が必要か、考えていくということです。

―目の前の再エネ拡大にとらわれず、再エネ100%に向かうために必要な技術や制度はどういうものか、その点を考えなくてはいけない、ということだと理解しました。ではどのような対応が必要になるのか、そのイメージもお願いします。

荻本氏:電気の場合、需要と供給のバランスをとっていくことが必要です。しかし、太陽光発電や風力発電などの季節により供給量が変化するVRE(変動する再エネ)を、季節により必要量が変化する需要に応じて供給するには、中間期の余剰を夏や冬に充てるために大量のエネルギーの貯蔵が必要になります。したがって、季節ごと、時間ごとに何億kWhもの余る電気を貯蔵することになります。再エネの電気は安くなると言われていますが、貯蔵には変換を含めた設備費と変換に伴う損失の分のお金がかかります。

特に冬は電気が不足します。というのも、暖房のために需要が増える一方、太陽光発電のための日照の大きさと時間が少ないからです。その点、風力発電の利用率は高くなりますが、いずれにせよ冬にどうやって電気を供給するのかは、一年を通して最大の課題となります。一方、春と秋は電気が余るでしょう。夏はほどよく使える季節になるでしょうか。そうなると、特に秋に電気を貯蔵し、冬に使う、ということになります。

カーボンゼロは、本来電力だけですむ話ではありません。むしろ電化されていないエネルギー利用における化石燃料の使用が問題になります。

一次エネルギーを低炭素化していくためには、再エネや原子力を使う必要があります。いずれも、主に電気としてエネルギーを供給するものですから、電気のままで使えるほうが効率はいいということになります。

使いたい時に使いたい場所でエネルギーを使うため、時間と空間における需給のミスマッチを解消するのが、流通設備です。それが送電線であり、あるいはパイプラインです。十分なエネルギーが供給できるとして、次の段階では、この流通設備でどのようにミスマッチを解消していくのか、そのことを理解し、イメージしていかないといけません。

―例えば、春と秋に余った電気を水素にして貯蔵する、といったようなことをイメージすればいいのでしょうか。

荻本氏:基本的には、常温常圧で液体に近い物性で貯蔵しやすいものが適しているので、ガス体であれば圧縮、液体であれば極低温が必要な水素での貯蔵が主流になることはあり得ないと考えています。また、実際に水素を利用するとしても、電気が大量に余るようになったときでしょう。

ただし、長距離のトラックやバスなどは、貯蔵の価値が高い燃料電池車(FCV)で水素を燃料として運用してもいいと思います。電気自動車(EV)よりも航続距離が長く車の稼働率が上げられ、水素スタンドをたくさんつくる必要もないからです。

一方、メタン化すればいいのか。メタンを液化して保存するにはやはり極低温が必要で、貯蔵には向きません。現在、LNG基地で貯蔵できるのは、熱の侵入による気化のため15日から長くても30日分といわれています。

再エネ100%を達成するためにはこうしたことを含め、2050年をイメージし、1兆kWhまで再エネを増やすにはどうすればいいのか、そこに向かって必要な技術や政策を投入していくことになります。

* 8億kW × 24時間 × 365日 × 0.16=1兆1,212億kWh

「安定供給」「環境」「経済性」を考えた電力システムへ

―再エネ100%としていくために、電力システムはどのように変わるのでしょうか。

荻本氏:再エネの出力変動の影響に加え、電力システムでは50Hzあるいは60Hzの周波数で運営されている交流システムの質的変化が起こると考えています。いろいろな意見がありますが、多くの研究者、技術者は、電力系統は交流から変える積極的な理由はないと考えています。

問題は、電源と需要の連携のため、電力系統にインバータがたくさん接続されることで、周波数を一定にする物理現象がなくなるということです。現状の再エネを電力システムに接続するためのインバータは、事故が起こった瞬時にP(有効電力)とQ(無効電力)を変えることはできません。したがって、この状態で電源の脱落などのトラブルが起きると、応援が来ないので周波数が乱れます。これまでは、同期できる火力発電所が、瞬時の変化に対応してきましたが、これがなくなっていくということになります。これが質的変化です。これは大きな問題ではあるのですが、専門家がいずれは解決するので、ひとまず置いておきます。しかし、電力の機器には大きな変化が求められます。

これ以外に、どのような変化が起きるのか。「電化」「再エネ大量導入」「分散型システム」「価値のシフトとマネタイズ」「大規模エネルギー貯蔵と新たな二次エネルギー」というテーマがあります。

「電化」においては、「安定供給」「環境」「経済性」の3つのエネルギーが実現する目的をいずれも満たす本命であるということになっています。

「再エネ大量導入」ですが、すでに九州をはじめ全国で大量に導入され、課題が出てきています。環境性能は良く、経済性も向上してきましたが、導入量の拡大とともに、その出力の不確実な変動は、今後ますます安定供給の課題となります。再エネが大量に入れば、安定性の問題が出てきますが、これは再エネが悪いということではなく、そもそも再エネにはそういった性質がある。再エネ100%にしていくという前提では、避けて通れない課題です。

「分散型システム」になっていく、というのは、発電も需要も変化していくということです。これまでは大規模で自由に出力を調整できる発電所が、使う量を調整しにくい需要に合わせて電気を供給していました。2018年の北海道のブラックアウトでは、土日にかけて需要の回復が遅く、太陽光発電などが早期に復帰できなかったことに対する批判がありました。しかし、現在の太陽光発電や風力発電は、ほとんどは人が現地に行って再起動させないと復帰できない状況になっており、実際は大きな混乱の中で再起動どころではなかった、ということがあります。その一方、ルーフトップの太陽光発電設備は、点検などで安全を確認することなく発電していました。分散型システムは全部が一度にダメになることはないなどそれなりの長所があるといわれますが、野放しにしてしまうと、無数の設備が予想しない動作をして問題を引き起こしてしまいます。

「価値のシフトとマネタイズ」ということですが、電力システムでは太陽光発電や風力発電のコスト低下により電力が大量に導入されるとkWhあたりの価値は下がる一方、不確実な変動が増えることは需給や周波数などを調整する能力がより必要になりその価値が上がってきます。この「調整力によりお金かける」、すなわちマネタイズする世の中になっていくでしょう。

OCCTO(電力広域的運営推進機関)が二次調整力と三次調整力の市場の整備を進めています。この方針は、大きなこの方向性を外していない取り組みだと思います。

しかし課題はそれには留まりません。2050年に向けては、前述のような余った電気を季節間など、より長期の四次調整力エネルギーとして貯蔵することもあるでしょうし、これも調整力と呼ぶのかもしれません。

2050年に向けた電力システムは構築されているか

―では、現在の電力システムは、2050年に向けて、動いているといえるのでしょうか。

荻本氏:現時点で解かなければならない様々な問題があります。

大きな問題としては、需給予測が大きく外れるということです。

九州での例ですが、前日は晴天を予想して、太陽光発電の出力を800万kWとしていました。しかし天気がくずれたため、350万kW減少しました。その上、気温が低下したことで、100万kWも需要が増加し、合計450万kWが、当初の計画から不足することになりました。このとき、200万kWある揚水発電の運用などで対応しましたが、貯めてある水はほとんど使い尽くしており、ギリギリの状態でした。

こうした事態は1年に一度起こるかどうかです。そのために450万kWの発電所を準備することは経済的にできません。では、どうすればいいのか。1年に一度というような稀な事態に対しては、大きな日射予測を前提にして電気を使っているはずの需要、例えばEVの充電や給湯機の沸き上げをやめることが最も社会的に費用の少ない対処となります。

こうした事態に対応する基本となるのが、送配電網です。電力系統を適切に整備しておくことで、不確実に変動する太陽光発電や風力発電の出力を安定化させるためにもっとも基本的な、ならし効果を発揮します。さらに広域での様々な需要が変動を効果的に緩和します。では、どのように送電線を整備していけばいいのか、考える必要があります。

例えば、これから大規模な開発が予想される洋上風力ですが、開発地点としては、例えば北海道の宗谷地方、北東北、千葉県銚子沖などが候補に挙がっています。このとき、やはり長い送電線だと自然災害、さらにはテロのリスクが高くなります。一旦壊れてしまうと復旧に何ヶ月もかかることは避けられません。

ですから、今後、風力発電や太陽光発電をどの地点にどれだけ整備していくのか、電源との組み合わせで電力系統を考えることが重要です。

その意味では、経済産業省でもマスタープランの作成を主導していますが、今後、様々な条件を広く反映して、エネルギーを供給し、利用し、管理する様々なステークホルダーが将来良かったと思える計画に対する判断材料を提供することが期待されます。

送電線の適切な整備が最良の調整力

―電気の供給力の確保として、容量市場が導入されます。

荻本氏:再エネの導入拡大によって電気の卸電力市場の価格はゼロに近づいていきます。市場価格がゼロになるとすれば卸電力市場は毎日の取引を通じて電力の利用を合理化し、長期の設備投資を導くための価格シグナルを出すという卸市場の本来の役割は果たせなくなります。世界的に決着していない話なのですが、一部の専門家は、そのような段階では電気の卸電力取引は不要ではないか、と考えるようになってきました。

ドイツでは2000年ごろ、限界費用(マージナルコスト)が10円/kWh程度だったため、それまで5円/kWh程度で発電してきた石炭火力発電は多くの利益を出してきました。しかしマージナルコストがゼロになってきたことで、こうした発電所は退出しつつあります。

なぜ、卸電力市場が存在するのか。それは、電気をより安定した価格で、かつ大きな規模で取引できて、誰もが利益を得るからです。しかしすべて再エネになったら、市場はどうなるのでしょうか。

火力発電所の場合、燃料の調達から運転、保守など、人間の仕事がたくさんあります。市場があることによって、それに対応する仕事ができます。また、人間の行動が原因で需要と供給のインバランスが生じ費用が発生するのであれば、それを改善することもできます。

しかし、再エネが大量に導入されると事情は変わります。南オーストラリアの例ですが、再エネの発電設備が電気を作って送ってくるので、あとはそれをコンピュータが自動的に運用する、というしくみになっています。再エネの発電出力は天気しだいで変動するので、需要と供給のミスマッチを改善することができません。発電所は、メンテナンスのスケジュールなどによる設備の稼動/非稼動については通知することになっています。

こういった電力システムとなったときに、コンピュータが最適運用するので、まず、毎日の市場取引は不要ではないか、というのが、海外での議論の中心です。必要なのは、年に何回か、条件によりどのようなコストで電気を供給し、調整するのか、発電所の入札があるということです。まだまだ課題はあるということですが、これが世界でも最先端の電力システムと考えられています。

このような電力システムに向かう過程で、容量市場や需給調整市場は設備投資費回収のために、統合された形で再編成されるかもしれません。

新しく高度な技術を活かすためには電力システム全体の検討が必要

―調整力としては、VPPなど様々な技術開発も進んでいます。

荻本氏:高度な技術に対する期待が高いのは分かります。ですが高度な技術に掛ける社会的な費用が活きるようにするためには、電力システム全体をうまく整備し、運用する必要があることをわすれてはいけません。広域的にも、地域でも、同様です。

蓄電池に貯蔵するとしても、需要の変動が緩和されるようであれば蓄電容量は少なくてすみます。

VPPは調整力を販売して利益を出すというものです。そうした考えは否定しませんが、必要な量と特性を将来にわたって明らかにして、全体として安定供給、経済性、環境性と安全性の3E+Sを確保したエネルギーの利用の中で考えることが必要です。

設備にいくらでもお金をかけられるのであれば、お金持ちの家が自前の電源であるルーフトップの太陽光発電設備と電気を貯蔵する電池を備えて、再エネ100%を実現することは可能です。ですが、世の中全体では、エネルギーにいくらでもお金がかけられるわけではありません。そこに、送電線でつなげていく役割があります。

最近は、独立系の電力システム(マイクログリッド)に関する議論もあります。離島などであれば、そうした技術の導入は必要でしょう。実際西オーストラリアの遠隔地など、配電網の維持の費用が割高で信頼度も低くなるケースの電気の供給地では、それまでの配電線を廃止して、太陽光発電と電池とディーゼル設備を設置しつつあるという例があります。

しかし、日本での陸の孤島のような場所であれば、送電線を整備した方が安価です。電気が供給できたとしても、他の社会サービスの提供の方が困難な状態になります。無理に独立系の電力システムを導入した上で、故障したときを考えて、そのためだけの電線にお金をかけるというのも、無理のある話です。

流通設備の問題は、災害時の電気の復旧の必要性の高さから考えると、単純にそれにかかるお金である託送料金が高いといった問題ではありませんし、そのために今の制度の抜け穴を考えるということでもありません。

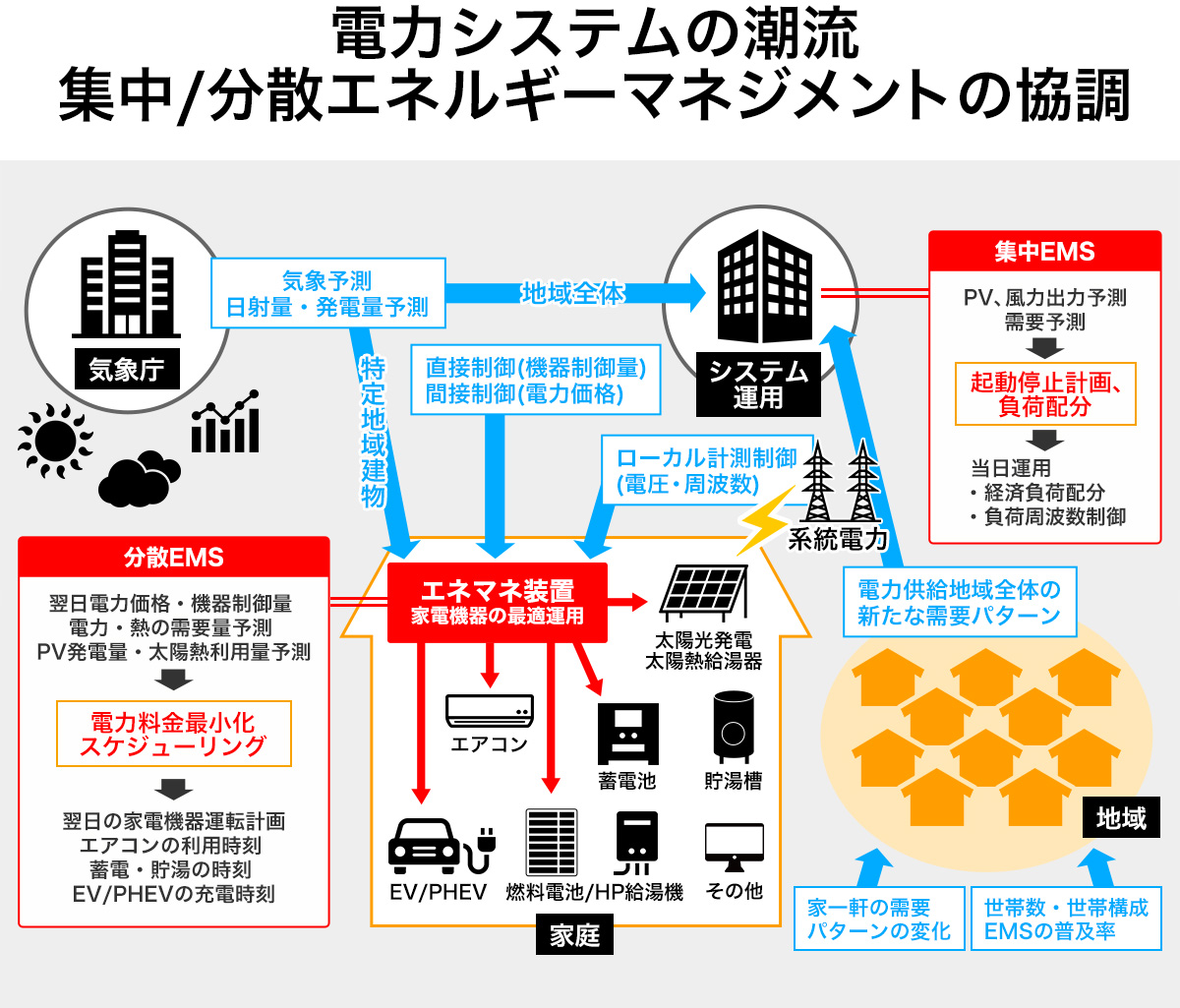

社会全体で、どのような電力システムにすれば、安定で経済的かつ環境性の高いエネルギーの利用が可能になるのか、ということです。この図は、そのひとつの姿を描いたものです。

(後編に続く)

(Photo:藤村朋弘、Interview&Text:本橋恵一)