第6次エネルギー基本計画素案発表 内容を分析して見える国の考えは

第6次エネルギー基本計画(エネ基)の素案が発表された。社会全体がどれくらい脱炭素に向かうかが、企業にとっても重要になるが、その方向性を今後決定するのがこのエネ基だ。今後、パブコメなどを経てさらに審議を重ね、10月の閣議決定を目指す。今回のエネ基では、2050年カーボンニュートラルに向けて、2030年のエネルギーの姿を描いたものになる。ゆーだいこと前田雄大が分析する。

目次[非表示]

再エネ比率は36〜38%へ

さっそく、再エネ比率を見てみよう。

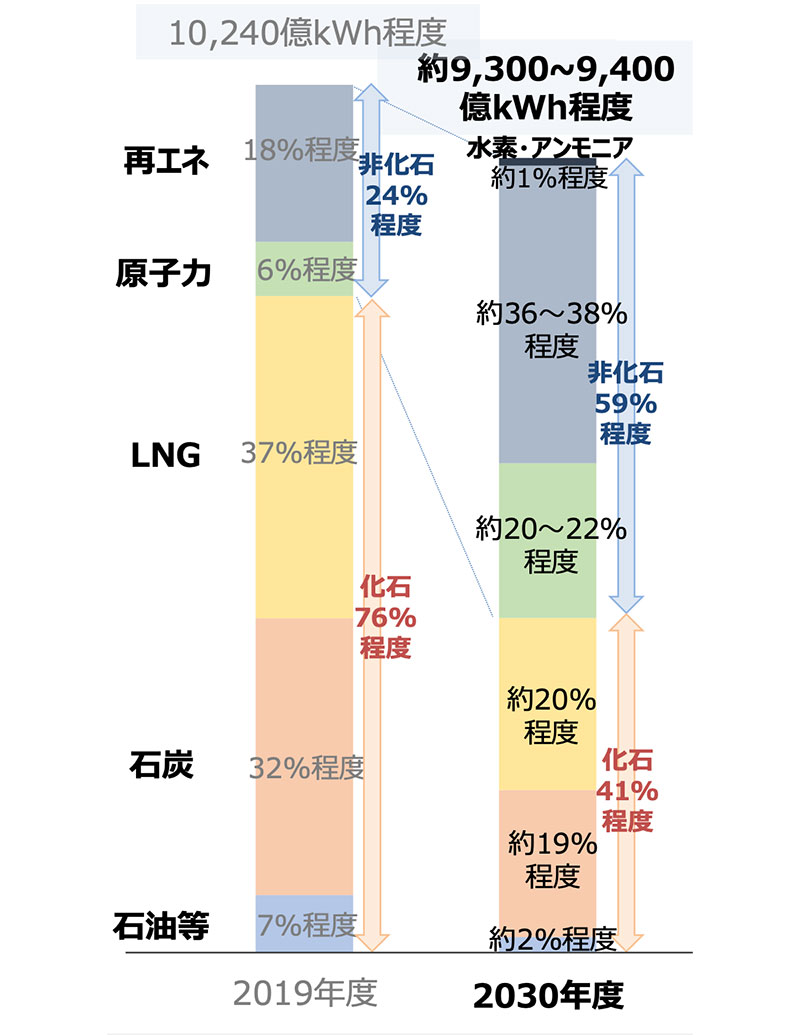

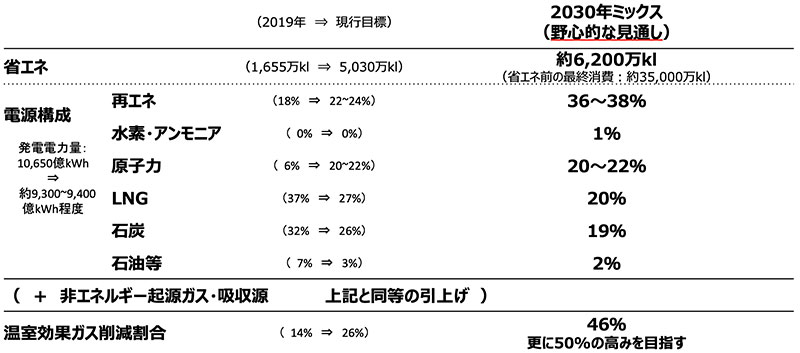

今回、再エネ比率がグッと伸びた。電源構成のうち、36%~38%が再エネになる。これまでのエネ基では20%前半だった。

また、原子力はいまと変わらず20%~22%の数字を維持した。筆者は個人的には、仕方ないことだと思っている(理由は後述)。結果として電力セクターのゼロエミッション比率は59%程度を見込み、過半数を超える数字を示してきた。

2019年の数字から比率がグッと下がるのは石炭とLNGだ。石炭は32%から19%へ減少。個人的にもっと特徴的だと感じた点はLNGの減少だ。現在の37%から20%へ減少で、いまより比率がほぼ半減になった。

エネルギー基本計画(素案)の概要 より

2030年温室効果ガス46%削減は実現可能か

では、この各電源の数字をもって、2030年温室効果ガス46%削減が実現できるのだろうか。

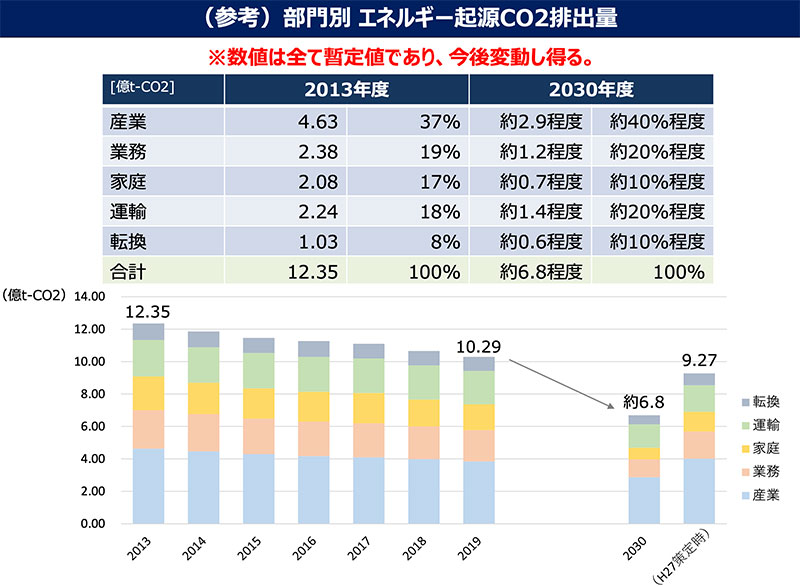

2030年度目標の各部門のエネルギー起源CO2排出量を合算すると、約6.8億トン。2013年が12.35億トンで、そこから46%減らした格好になっている。ちょっと無理やり感もあるが、目標値は出てきており、これが一つメルクマールになると考えられる。

エネルギー基本計画(素案)の概要 より

2050年に向けたカーボンニュートラルへは、電力部門だけなく非電力部門(産業界の高温熱需要など)の対応も必要だ。それは(素案では)「脱炭素化された電力による電化を進める」ということだ。水素や合成メタン、合成燃料などにもふれているが、水素還元製鉄などのイノベーションが不可欠とある。

また、電力部門にもカーボンリサイクル・水素・アンモニアなども書かれているが、ここはあくまでのイノベーションの追求という文言どまり。2030年までには現実的に間に合わないという判断が見える。

これらの根底にあるのは、産業の電化であり、電源は再エネと原子力が2軸の柱である、ということ。イノベーションが起きれば、水素・アンモニア・カーボンリサイクルを、計画を変え、盛り込んでいく。これは目標が2030年と残り9年足らずということもあり、現状に立脚をせざるをえないという事情もあるのだろう。

素案の「はじめに」を見ることで、根幹の考えが見える

今回の素案で、熱い思いが込められている箇所が「はじめに」の部分にある。政策文書がどういう考えで作られているのかを知るときにはまず前文を参照する。

現行のエネ基の前文には、再エネ拡大はもちろん謳っているのだが、次の記述が入っている。

「現状において、太陽光や風力など変動する再生可能エネルギーはディマンドコントロール、揚水、火力等を用いた調整が必要であり、それだけでの完全な脱炭素化は難しい。」

世界で広がっている脱炭素の流れは理解するが、再エネは非現実的じゃないか、というトーンが若干含まれている。建前の中にある本音が透けて見える文言だ。その結果何が起きたか。パリ協定が発効され、世界が脱炭素になるのが見えていたにもかかわらず、再エネ目標を引き上げない、という内容となった。

今回はどうなったか。筆者は今回のエネ基の前文を評価している。まず、気候変動について「気候変動問題は人類共通の喫緊の課題として認識されている。」とした上で、次のように述べている。

「こうした中、先進国をはじめとして各国は、脱炭素化に向け、技術のみならず、国際的なルール形成の局面において、自国の産業構造などを踏まえ自国に有利なルール作りに邁進し、また、事業者も脱炭素技術を利用した競争力強化に取り組み始めている。」

やっとここまで来たか、と筆者はうれしく思う。

筆者が何度も書いているように、脱炭素は世界の覇権争いであることが世界のリアル。ここが非常に重要だ。これまでのように、ただ過去に日本が強かった産業を引きずっていたところから吹っ切れたような、いい文言であると筆者は思う。

日本の脱炭素が不可逆になった

「21世紀以降、デジタル技術における覇権争いに、新たに気候変動、脱炭素化を巡る覇権争いの要素も加わり、日本としても国際的なルール作りのみならず、これまで培ってきた脱炭素技術、カーボンニュートラルに資する新たなイノベーションにより国際的な競争力を高めていくことが求められている。今後の気候変動問題への取組は、産業革命以降形成されてきた産業構造を一変させる可能性を秘めるものであり、変化への対応を誤れば、産業競争力を失いかねない。一方で、日本が国際的なルール作りを先導し、日本が有する脱炭素技術を世界とりわけアジアにおける脱炭素化への課題解決に活かしていけば、新たな成長産業を産み出す契機にもなり得る。」

続くこの箇所では、覇権争いを仕掛けられ、ルール作りが重要であるならば、日本の技術力で勝ちにいくしかない、という内容になっている。ここが一番重要な論点だ。前回、3年前のエネ基にこうであったら、もう少し状況は違ったのではないかとも思うが、まだ間に合うこのタイミングでこの言葉が出てきたのは大きい。

日本の脱炭素にかける姿勢もこれで不可逆になった。世界から喧嘩をふっかけられたなら、そのフィールドでも勝ちにいくぞ、という内容だ。

「気候変動問題への対応は、これを経済成長の制約やコストとする時代は終わり、 国際的にも、成長の機会として捉える時代に突入し、各国の産業競争力を左右する 重要な要素になっていることを国民一人一人が認識する必要がある。」

このフィールドで勝つには、国民が認識しないといけない。環境規制の話ではなくて産業競争の話であるということだ。一人一人が取り組まないと、この熾烈な争いに勝っていけないという危機感もここに見える。

筆者はこの方向でいいと思う。これを訴え続けることが大事であり、そのために政策で方向を示すことが大事だ。

今の電源構成の数字は精いっぱいなのか

3年前の(現行エネ基の)よく分からない再エネディスの内容からは、そもそも根底認識が一変している。この認識で、個別の施策を見ていくことが大事になる。

しかし、この認識でも「この表現でとどまるのか?」「この数字?」というものもある。裏を返せば、そうせざるをえないくらいに役人サイドではどうしようもできない事情、圧力、権益構造があると見た方がいい。また、現実的に可能かどうかの線引きもあるだろう。

そうしたことを経てでたのが、今回の電源構成だ。36%~38%の再エネは、様々な要素を勘案しての精一杯なのだろう。

原子力の20~22%という数字、なぜ前回と変わってないのかという批判もあるだろう。これは、2030年・46%減を達成するためには、移行期として原発の再稼働はせざるを得ないということであり、もう致し方ないことだと筆者は思っている。

そうでもしないと目標が達成できない、もし難しいのであれば、46%減をあきらめる、実質この2択ということになると筆者は考える。魔法の杖はない。

エネルギー基本計画(素案)の概要 より

各論の前に、国のエネルギー施策の前提を確認

素案では、前文(はじめに)のあと、各論の前に4項目ある。

まず1項で福島の論点についていつも通り触れ、2項では情勢の変化、そして3項でエネルギー政策におけるS+3Eという伝統的に日本が重視してきた概念の確認をし、4項で2050年カーボンニュートラルに向けた課題と対応をまとめる、という構成だ。

ちなみに、3項目のS+3Eとは、Sが安全性のsafety、EがEnergy Security(エネルギーの安定供給)を第一とし、Economic Efficiency(経済効率性の向上)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、Environment(環境への適合)を図るという原則論だ。

このS+3Eが、これまで脱炭素(再エネ導入)を阻む壁にもなっていた。経済効率性が悪い、というロジックや、ベースロード電源足りえないという理由で再エネは安全供給には資さないという批判もあったということは、念のため記しておく。

ただ、再エネの価格が下がるという認識に立てば、経済効率性の論点は変わる。これは先般の経産省が発表した太陽光などの再エネが2030年には安くなるというところに繋がってくる。

4項目のカーボンニュートラルに向けた課題と対応のまとめとは、前述の電力部門と非電力部門に求められる取り組みが記述されている。

再エネの各電源をセクターごとに見る

各電源についての各論は、項目の5番目、「2050年を見据えた2030年に向けた政策対応」で細かく論じられている。その筆頭はもちろん、再エネだ。再エネについての記載は以下の通り。

「再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出しない脱炭素エネルギー源であるとともに、国内で生産可能なことからエネルギー安全保障にも寄与できる有望なエネルギー源である。S+3Eを大前提に、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す。」

S+3Eのヘッジは入っているが、前向きなトーンになっている。更に個別電源について論じられているが、その記載順は、太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス。このうち、バイオマスはどちらかというと留保の方が多い書きぶりとなっており、期待値の低さが伺える。グリーン成長戦略でも柱は太陽光、風力、地熱の3メニューだったため、実質今後はこの3つが柱になるだろう。

太陽光発電への期待感の変化

その太陽光については下記の記述になる。

「平地面積当たりの導入容量が世界一であるなど、これまで、再生可能エネルギーの主力として導入が拡大し、事業用太陽光については発電コストも着実に低減している。同時に、大規模に開発できるだけでなく、個人を含めた需要家に近接したところでの自家消費や地産地消を行う分散型エネルギーリソースとして、レジリエンスの観点でも活用が期待される。一方で、今後の導入拡大に向けては、地域と共生可能な形での適地の確保、更なるコスト低減に向けた取組、出力変動に対応するための調整力の確保や立地制約の克服に向け更なる技術革新が必要である。」

世界で一番広まっているのは太陽光という認識は示されている。一方、課題も多く書かれており、期待感が低いのはこの文言からも見て取れる。

つまり、2030年までは他の再エネ拡大が間に合わないので、地産地消の分散型で増やす方向性は認めるが・・・、という書き方だ。もちろん、このあたりは、研究開発が進む次世代太陽電池が日本発で出てくると書きぶりは変わるだろう。

風力へは期待の風が吹く

続いては、風力。

「風車の大規模化、洋上風力の拡大等により、国際的に価格低下が進んでいることから、経済性も確保できる可能性のあるエネルギー源であり、我が国においても今後の導入拡大が期待される。今後、適地の確保や地域との調整、コスト低減に加え、北海道、東北、九州などの適地から大消費地まで効率的に送電するための系統の確保、出力変動に対応するための調整力の確保、蓄電池の活用などを着実に進める。陸上風力は、適地の確保とコスト低減を引き続き進めていく。また、特に、洋上風力は、大量導入やコスト低減が可能であるとともに、経済波及効果が大きいことから、再生可能エネルギー主力電源化の切り札として推進していくことが必要である。」

太陽光が2030年で最もコストが下がる電源であるということを先般発表したのにも関わらず、そのことには太陽光のセクションでは触れなかった。

一方で、洋上風力については「経済性も確保できる可能性のある」と記載することから、政府の期待感の違いが顕著に見て取れる。課題を単に並べた太陽光と異なり、課題について解決する策も具体的に書いている。その上で、洋上風力については「切り札」とまで書いている。

筆者としては「洋上風力が有望」と唱えてきたため、この書きぶり自体は歓迎だが、太陽光との偏りも気にはなる。いずれにしても大型の風力発電は開発に時間がかかるため、2030年までの伸びはそこまで期待できないというところが実態だろう。

地熱発電は中長期的な視点が必要

地熱はどうだろう。

「世界第3位の地熱資源量を誇る我が国では、安定的に発電を行うことが可能なベースロード電源を担うエネルギー源である。また、発電後の熱水利用など、エネルギーの多段階利用も期待される。一方、開発には時間とコストがかかるため、投資リスクの低減、送配電網の整備、地域と共生した開発、関連法令の規制の見直しによる事業環境の整備等に取り組み、地域への配慮を前提とした地熱開発の加速化やコスト低減を図り、中長期的な視点も踏まえて持続可能な開発を進めていくことが必要である。」

序列はかつてより上がったが、書きぶりは、エネ基ではキーワードとしていつも使われるベースロード電源という文言こそあれ、期待感は風力に比べると薄いというのが見て取れる。

実際にコストの課題の解消の目途が経っていないというところが大きいだろう。このように、成長戦略で特筆された3つであっても、相当な温度感の違いがある。

再エネ導入量グラフでは水素・アンモニアは1%

再エネの導入量の試算を見てみよう。これを見ると、実際に大きくボリュームが増えるのは太陽光であることが分かる。

エネルギー基本計画(素案)の概要 より

つまり、やはり現実的には2030年までは太陽光の伸びで再エネ比率の上昇を賄うしかない。そして同時平行で洋上風力を仕込み、2030年以降、2050年までの道のりでは風力の方にシフトしていきたいという考えがわかる。

水素・アンモニアについては現段階では、2030年段階で1%という数字だ。エネ基の素案文ではそれなりに分量が割かれて書かれているが、数字で見るとこのレベルまでしかいけないというのが現実だ。というのも、水素に関しては、少なくとも再エネ、またはCCUSのコスト低減がない限り、水素自体のコストが下がってこないからだ。

アンモニアについても水素由来で作るとなると、結局同じような構図になる。したがって、このエネ基の表が示したとおり、2030年までの切り札には(現段階では)なりえないのだ。このあたりはエネ基の次回、または次々回の改定の際に、周辺条件が変わってくると、文言もさることながら、数値目標にも変化が出てくるだろう。

化石燃料は調整電源へ

化石燃料についてはLNG、石炭はそれぞれこのような書きぶりになっている。調整電源だが、比率は低減であり、これはもう致し方ない流れだ。

「一方で、2020年度冬季の需給ひっ迫時における価格高騰といった燃料調達におけるリスクが顕在化したことを踏まえれば、今後、価格変動リスクを抑制するための市場の拡大や供給源多角化などを通じて安定供給性・レジリエンスを向上させともに、メタン対策を含むバリューチェーン全体の脱炭素化を図る必要がある。なお、電源構成における比率は、安定供給の確保を大前提に低減させる。」(天然ガス)

「今後、石炭火力は、再生可能エネルギーを最大限導入する中で、調整電源としての役割が期待されるが、電源構成における比率は、安定供給の確保を大前提に低減させる。」(石炭)

エネルギー効率の向上=再エネも必須

これらはあくまで供給サイドの話だ。供給サイドの脱炭素に限界があるならば、エネルギー需要そのものを絞る、という論点が今回実はかなりしっかり書きこまれている。つまり、エネルギー効率の向上、省エネだ。

省エネ大国として名をはせた日本だが、このねじを巻き、再エネとの合わせ技で46%削減を、という形が今回のエネ基の構成だ。

第6次エネルギー基本計画の骨格はどこにある

このように素案を分析してみると、実態として、需要をとにかく絞り、供給は太陽光と原子力をメインにゼロ・エミッション比率を高め、その中で電化できるところは電化する。その中でなんとか46%削減までもっていく、という骨格であることが見えてくる。

洋上風力も水素もアンモニアも、カーボンリサイクルもイノベーション頼みのところがどうしてもあり、2050年に向けた手段であっても、2030年だと厳しいというのが数字上も現れている。

素案全体では、細部の記述が増えるので見えづらいが、数字ベースで底上げしているのは何かという観点で見ると、2030年まででは、省エネ、太陽光、原子力、電化、この4つが実質的柱である。これが今回のエネ基の骨格であると分析できる。

今回の数字と全体の骨格に関して、筆者は現実的な路線だと個人的にも考えている。その中でどのくらいイノベーションを起こせるか、脱炭素転換を各セクターでできるかが勝負になるだろう。

2030年以後の勝負ができないと、今回のエネ基の前文で書かれていた国際的な産業競争で負けてしまうことになってしまう。その意味では重要な2020年代になる。

今後、この素案がパブリックコメントにふされ、同時並行で各省調整と、与党プロセス、業界との最終調整などが入って来て、ということで10月に閣議決定になる予定だ。

そこまでに多少内容は変わってくるだろう。ただ、大きな骨格はそこまで変わらないとすると、今後10年間の、ある程度の姿は見えたともいえる。今日はこの一言でまとめたい。

『2030年までの柱は省エネ、太陽光、原発、電化』

*EnergyShiftの「エネルギー基本計画」関連記事はこちら

エネルギーの最新記事