2020年、年初から世界は緊張に包まれた。1月3日、イラン革命防衛隊のトップ、カセム・ソレイマニ司令官をイラク・バグダッドで、米軍が空爆により殺害したのだ。イランは1月8日、イラクのアメリカ軍基地へ弾道ミサイルで報復した。誰もが戦争になると思ったが、ギリギリのところでそうはならず、現在のところ、沈静化を見せている。この事態を原油、エネルギーの観点からニューヨーク在住のジャーナリスト、南龍太氏が検証する。

第3次世界大戦と次期大統領戦

年明け早々激化したアメリカとイランの対立により、世界は緊張の渦に包まれた。両国が軍事衝突するような事態に陥れば、中東からの原油供給に支障を来すと見込まれ、日本の石油元売りや商社は肝を冷やした。日本に限らず、中国や韓国といったアジア、欧州など中東に石油を依存する国は少なくない。

「第3次世界大戦」、「オイルショック再来」といったきな臭い言葉がネット上で飛び交ったが、幸い、最悪の危機は免れた。ただ、両国の対立関係が解消したわけではなく、アメリカがイランへの制裁を強化するなど、事態が好転する兆しは見えてこない。

火種がくすぶり続ける中だが、トランプ米政権は10カ月後に迫った大統領選をいかに戦うかということで頭がいっぱいだ。「アメリカ・ファースト」と自国第一主義を掲げるトランプ氏は、今後自国民の利益になる、つまり自分の得票につながる政策を一層推し進めるとみられる。

その余波は日本など同盟国にも容赦なく及ぶ。ホルムズ海峡への自衛隊派遣もその一環だが、中東有事のリスクが高まっている折、自衛隊は任務の無事が不安視されている。

エネルギー供給源としての中東の意義は、アメリカにとって薄まっているのかもしれないが、日本にとっての重要性は変わっていない。一方でアメリカとイラン双方と対話の窓口がある日本は、特異な役回りを演じる可能性もあるが、「仲介外交」はいまだ存在感を示せていない。日本は難しい舵取りが迫られている。

波乱の幕開けとなった新たな十年紀、原油価格は今のところ1バレル60ドル前後で落ち着いている。情勢次第では100ドルを超えるとの予測もあるが、現行水準より一段高の70ドルに向かえば、大統領選を控えた米政権に不利に働くとみられる。年内の原油価格について、筆者は大方の予想の通り、60ドル台で推移すると見ている。

もう中東の石油は不要

2019年末以降、風雲急を告げるようにアメリカとイランの対立は深刻さを増していった。イラクにある基地が攻撃され、アメリカの民間人が死亡したこと(現地時間2019年12月27日)を背景に、トランプ大統領がイラクとシリアにあるイスラム教シーア派の親イラン組織「カタイブ・ヒズボラ」の拠点を空爆(12月29日)、その後イラクの米大使館が襲撃される(12月31日)といった応酬が続いた。

年が明け、アメリカはイラン革命防衛隊の「コッズ部隊」を率いてきたソレイマニ司令官を殺害、強く反発したイランが弾道ミサイルで米軍が駐留するイラクの空軍基地を弾道ミサイルで攻撃し、緊張はピークに達した。

イランのミサイル攻撃を受け、米国時間1月8日に演説したトランプ氏は、米国民の犠牲がなかったことを踏まえ、軍事力は行使したくないと言明した。ひとまず世界は安堵した。

トランプ氏の一連の発言、行動には、2020年11月の大統領選を意識したメッセージが込められている。有権者へのアピールは以前からだが、そうした傾向はこのところ特に顕著だ。

約10分に及んだ1月8日の演説*の中でも、国民に聞こえのいい言葉を随所にちりばめた。

「これからは北大西洋条約機構(NATO)が中東により関与すべきだ。米国はもはや中東の石油を必要としない」(Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. We are independent, and we do not need Middle East oil.)

と強調した言葉にもそれが見て取れる。つまり、かねてから掲げているアメリカ第一主義のもと、中東に充てる軍事費や人員が自国に偏重しているとして、見直すべきだと訴えている。

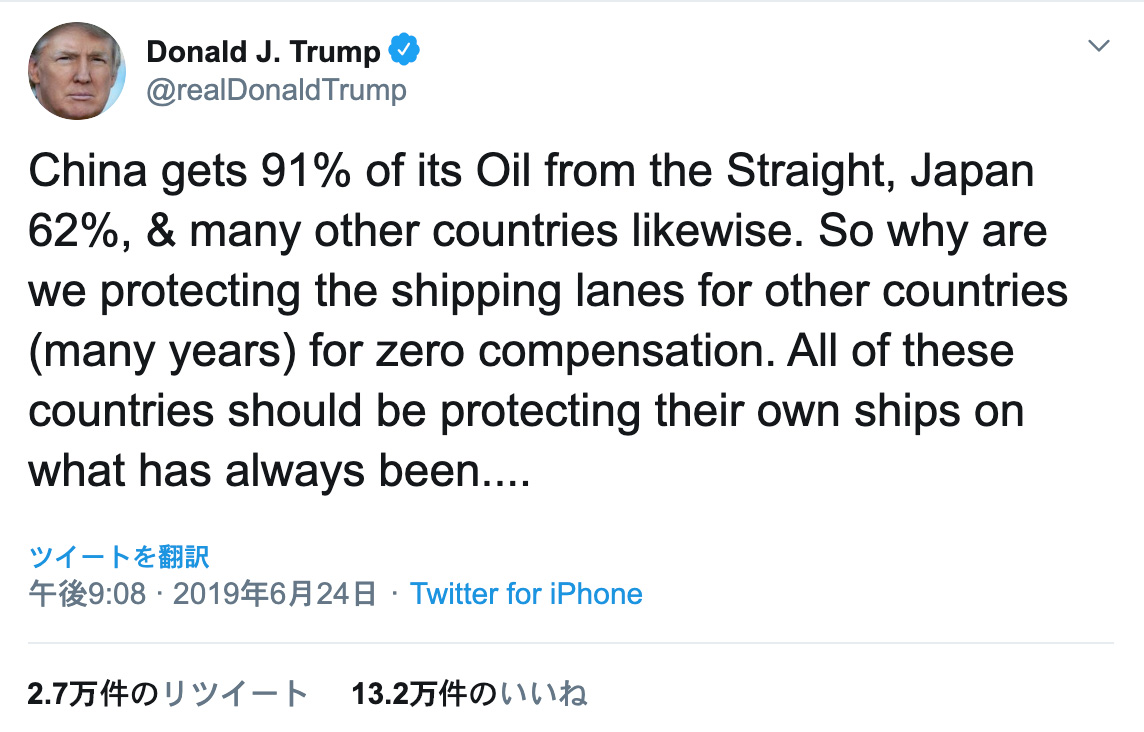

このペルシャ湾の「シーレーン」(要衝)の防衛をめぐる主張は、トランプ氏のツイッターでも以前からみられる。

いや、政界入りするずっと前、「不動産王」と呼ばれていた時代からの宿願だったとも言える。

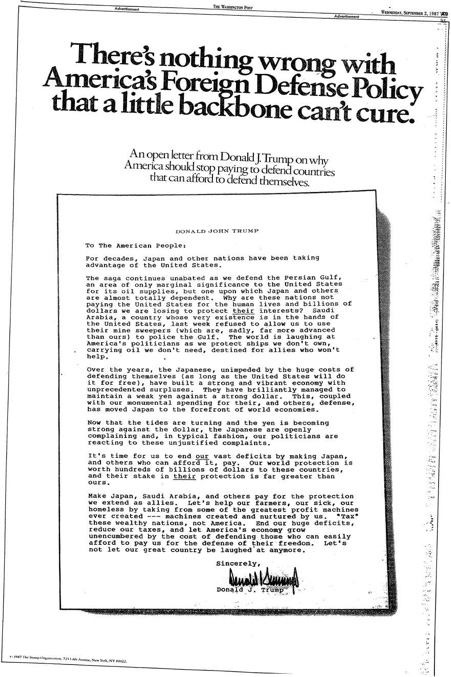

30年余り前の1987年、私財を投じてニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストに全面意見広告を載せた。

「我々はペルシャ湾を防衛している。アメリカへの原油供給にとってわずかな重要性しかないペルシャ湾だが、日本などはそこに全面的に依存している」 (We defend the Persian Gulf. … an area of only marginal significance to the United States for its oil supplies, but one upon which Japan and others are almost totally dependent.)

これは、日本などに相応の負担を求めていたものだ。

今トランプ氏はこの30年来抱えてきた不満を、ホルムズ海峡を航行する民間船舶の安全確保に当たる米主導の有志連合の結成という形で解消しようとしている。実現すれば、アメリカ一国による負担を分散化でき、国防費の軽減につながるとみられる。大統領選に向けてはアピールポイントになる。

日本はこれに加わらず、独自に自衛隊の派遣という選択を取ったが、どういった成果を打ち出せるかは未知数だ。

- * ホワイトハウスの2020年1月8日の声明(https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-iran/)

「ルールを変えた」シェール革命

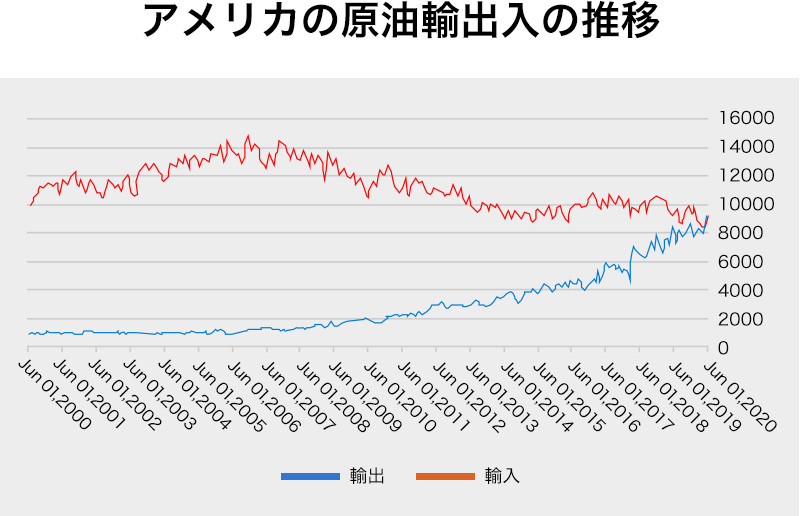

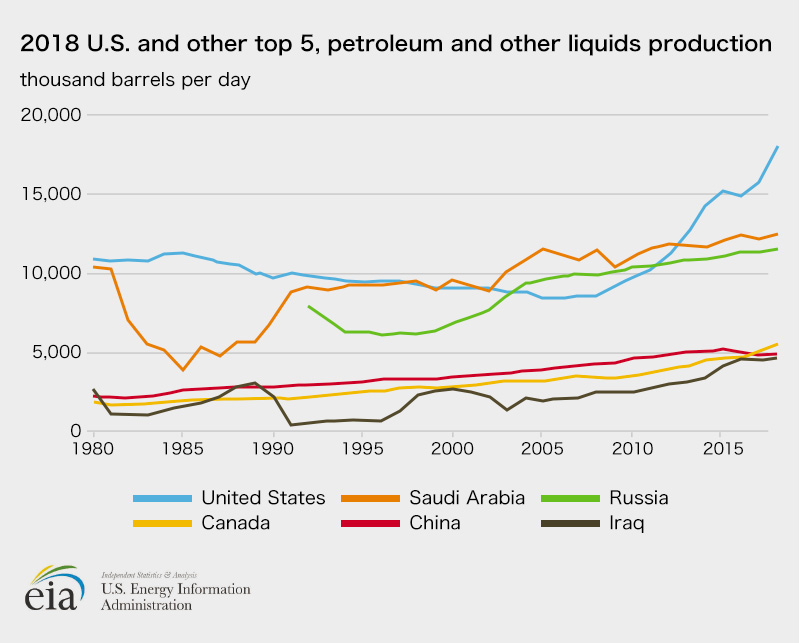

アメリカが有志連合実現に動き出した背景には、30年前との大きな変化として、同国が石油輸出大国に躍り出たことが挙げられる。

先の「もはや中東の石油を必要としない」との言葉を裏付けるデータとして、アメリカは2019年に初めて石油の輸入量を輸出量が上回り、純輸出国に転じたことが挙げられる。

この「躍進」を支えたのは、2010年代に確立された技術による「シェール革命」だ。地下の硬い層に眠る石油を掘り出す技術で、アメリカを中心に北米が先行している。

さらにアメリカは2020年、通年でも石油の純輸出国になると予測されている。

そうした背景からか、年初からのイランとの騒動を受けても、アメリカ国内ではエネルギーの供給不安を掻き立てるような報道はあまり見られなかった。日本のメディアが「原油高騰」、「石油ショック再来か」といった見出しで危機感を募らせていたのとはおよそ違っていた。

イギリスBBCも、第三者的に米金融大手の見方を交えながら、「アメリカは自国で十分な石油を生産し、輸入に頼らなくなった」と指摘していた。

BBCは同時に、シェール革命に見られる石油業界の変化が、国際市場の「ルールを変えた」と分析している。

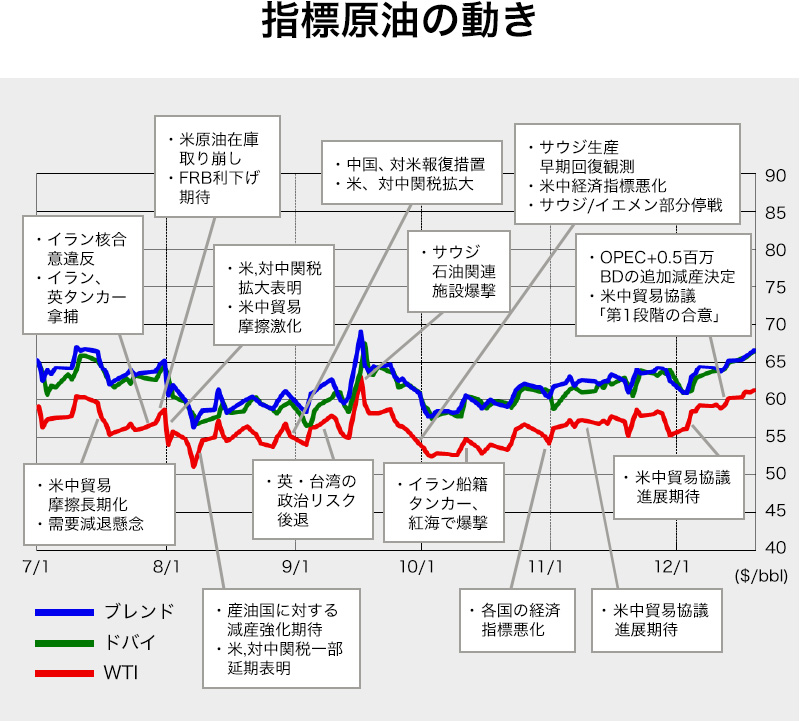

確かに、今月のソレイマニ司令官殺害、それに続くイランからの報復攻撃は、いずれも軍事衝突の激化を想起させ、市場には警戒感が広がった。事件が伝わると、指標となる米WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油の先物価格は一時、前日比で4%を超えて1バレル当たり64ドル台をつけ、報復攻撃後にも急伸して65ドル台に乗せた。

しかし、その後の緊張緩和を受けて原油価格の高止まりはなかった。

反対に、1月8日の米ニューヨーク市場での原油先物は急落して1バレル60ドルを割り込んだ。トランプ米政権がイランへの追加の経済制裁を科すも、武力行使には否定的な考え方を示したことから、原油市場は落ち着きを取り戻している。

米国の強大化とOPECの弱体化

石油業界の変調をめぐるより象徴的な出来事として、2019年9月にサウジアラビアの石油施設へのドローンによる攻撃がある。

被害を受けたのは日量500万バレル超を生産する、国営石油会社サウジアラムコ(Saudi Aramco)の設備。この攻撃により世界の5%に当たる供給が一時的にストップし、直接的な途絶に瀕した。この際、WTIの先物が前日比15%上昇するなど、市場は大きく反応した。

攻撃した主体をめぐって当事者の主張がかみ合わないままだったが、サウジ側が施設の早期復旧を強調したことから市場は落ち着き、値を戻した。

一方で、サウジの重要施設が攻撃されて供給に実害が出たにもかかわらず、短期間で油価が落ち着いた要因は、サウジ側のアクションが迅速だったということに加え、サウジ以外の国が供給量を増やすことで減少を補えるとの思惑が働いた、と見る向きも少なくない。

同時にこの一連の動きは、石油輸出国機構(OPEC)の弱体化、ひいてはOPECの盟主サウジアラビアの求心力の低下を象徴しているかのようだ。シェール革命で石油生産が右肩上がりに伸びる米国が、存在感を増していることの裏返しとも取れる。

OPECはかつて加盟国で世界の半分ほどの供給量を賄っていたが、今は世界の3分の1程度にとどまる。また、2019年にカタールが離脱したのに続き、2020年にはエクアドルが離脱するなど、OPEC内の足並みの乱れも目立つ。ベネズエラなど、国内のインフレが深刻で国家運営がままならない国もあり、綻びが一段と顕著となってきた。

そうした中で2019年12月に開かれたOPECとロシアなどの非加盟国(OPECプラス1)の会合では、実施中の協調減産の強化に向け、120万バレルの減産目標を170万バレルに引き上げると決めた。原油価格の下落を食い止めるための措置だったが、織り込み済みの既定路線とも言え、市場の反応は限定的だった。

予断は禁物

とは言え、予断を許す状況には決してない。石油をめぐる国際情勢や世界の市場は、常に不確定要素がつきまとっている。

先述の通り、アメリカは2020年に純輸出国になる見通しだが、その潤沢に生産される石油でもって、中東危機に伴う石油の供給途絶が起きた場合、アメリカ国内のガソリン価格高騰などを回避できるかと言うと、そう簡単な話ではない。

アメリカは1日当たり約900万バレルの原油や石油製品を輸入する消費大国であることに変わりはない。単に輸出量が輸入量を上回るということであり、石油の輸出を減らして国内に回すにしても、関連設備の調整に相応の時間を要する。

その点、オバマ米政権時代にエネルギー政策顧問を務めたジェーソン・ボルドフ氏も、1月10日付ワシントン・ポスト紙で「いいえ、トランプ大統領、アメリカはエネルギーで自立していない。中東の石油は依然重要だ」(No, President Trump, the U.S. isn’t energy-independent. Middle East oil still matters.*)との論を展開し、トランプ氏に異議を唱えている。今月のイランとの対立以降、アメリカ国内で原油高騰を懸念する数少ない報道のひとつだ。

年内は1バレル65ドル前後で推移か

中東の混迷が続く中、原油価格はどのように推移するだろうか。

イランによるミサイル攻撃後、1バレル100ドルを突破すると予想した識者もいたが、筆者はそうなる可能性は低いと見る。トランプ米政権がそれを容認しないだろうと考えるからだ。

車社会のアメリカにとって、原油高騰、ひいてはガソリン価格の上昇に対する有権者の不満は、現政権に直接跳ね返ってくる。これは大統領選挙には大きな逆風になりかねないため、石油価格が市場関係者らの予想を超えるようなレンジに向かうような段階で、何らかの手を打つことが想定される。

筆者も、大方の見方の通り、原油価格は60ドル台に落ち着くと見ている。

ただ、アメリカとイランの対立で一時的にせよ原油価格が急伸したように、「地政学リスクなどの『攪乱要因』」が顕在化することによって「変動水準が5ドル程度切り上がっても不思議はない」(日本エネルギー経済研究所の小山堅首席研究員)という、突発的な事象を常に想定しておく必要があるだろう。