【超入門】投資家が迫る「サステナビリティ」 先行する欧米、追う日本

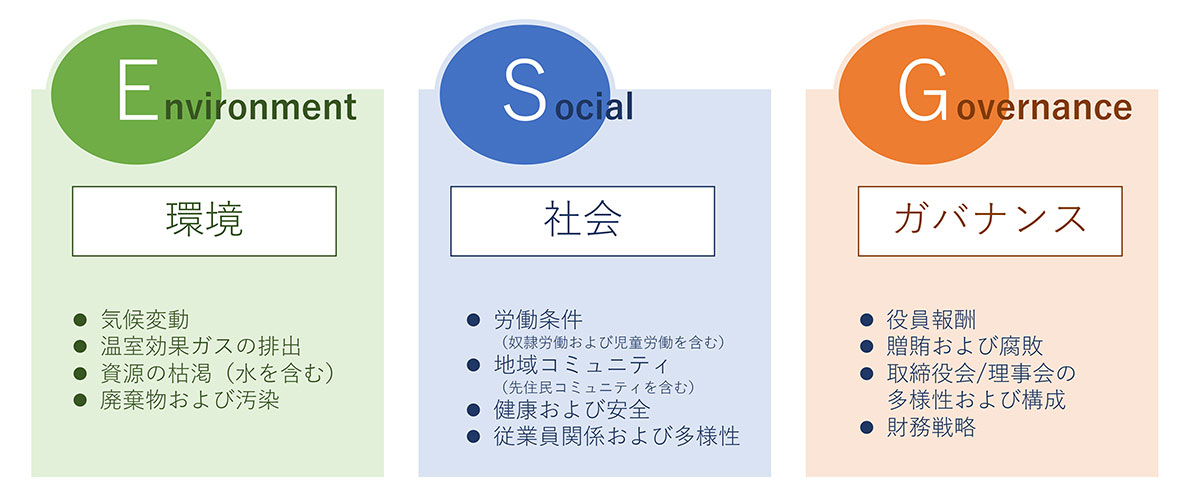

環境(Environment)・社会(Society)・ガバナンス(Governance)の頭文字をとった「ESG」という言葉がさまざまな文脈で使われ始めている。今年初めには、米・アップル社の「ESGに関する基準を設けて、役員賞与に反映させる」という動きが報じられ、注目を集めた。国内企業でも「ESG推進」に関する部門やプロジェクトの立ち上げが進む。なぜ今、「ESG」が注目されているのか? 日本企業にどんな影響があるのか? 専門家の話を聞きながら、その背景や動きを追った。

ESGとは何か? なぜ注目されているか?

「ESG」という言葉はもともとは投資文脈で使われてきた。昨年以降、日本国内でも「ESG」をつけた投資信託の銘柄が増え、「投資商品の銘柄名」として知る人も多いようだ。だが最近では、「ESG経営」「ESG人材」など、「サステナビリティ」とほぼ同義で使われることも増えてきた。

なぜ、昨年から今年にかけて、このように広がってきたか。そこには二つの理由がありそうだ。

一つは、日本のESG投資マーケットの成長だ。グローバル・サステナブル・インベストメント・アライアンス(GSIA)によると、世界のサステナブル投資資産は2020年に35.3兆ドル、16年の22.8兆ドルから大きく伸びている。日本の伸びはさらに大きく、16年は4,740憶ドル(約50兆円)だったが、20年には2兆8,740億ドル(約315兆円)へと飛躍的に伸びた。

JPX(日本取引所グループ)の「ESG情報開示実践セミナー」で「ESG投資の潮流とESG情報活用の多様化」を担当したニッセイアセットマネジメントのチーフ・アナリスト林寿和さんによると、「日本のESG投資の規模は、世界から見ると大きく遅れているが、変化率が非常に大きい」。世界的にも注目されるマーケットになってきているという。

出所:GSIA(Global Sustainable Investment Alliance)報告書より

もう一つは、そうした投資家の動きを背景に、気候変動対策としての脱炭素を企業に求める圧力が強まっているためだ。国内では6月に東証のコーポレートガバナンス・コードが改訂され、企業に環境に関する情報開示が求められるようになった。

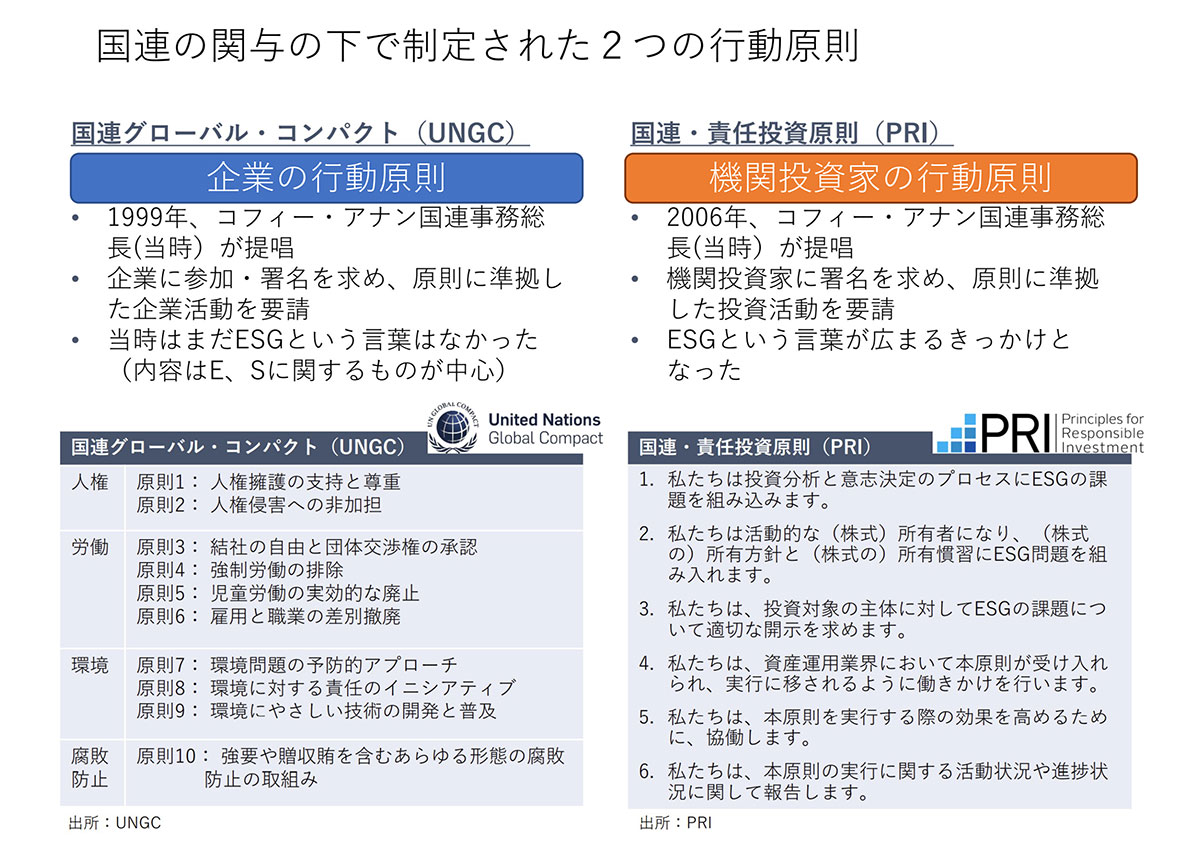

(PRI資料より抜粋し作成)

ただどちらも、欧州が先行し、日本は出遅れた状況だ。林さんによると「欧州は、2014年の時点で全運用資産に占めるESG投資の割合が過半を超えるなど、常に世界のESG投資をリードし続けてきた」。

ESGは投資文脈から始まった言葉

そもそも、最初にESGという言葉が使われ始めたのは2006年にさかのぼる。「国連・責任投資原則」(PRI)が、機関投資家の行動原則として、「投資対象の主体に対し、ESGの課題について適切な開示を求める」ことなど6つの原則を定めた=図=のが始まりだ。

(出所:JPX「ESG情報開示実践セミナー」/林寿和氏の講演資料より)

一方、企業の行動原則はこれより早く、1999年に「国連グローバル・コンパクト」(UNGC)が企業に参加・署名を求めていた。日本で2003年頃から、CSR、サステナビリティに関する取り組みが広がったのは、こうした国連の動きを受けたものだ。

投資家に行動を求める「ESG投資」の流れと、企業に行動を求める「ESG経営」の動きが重なり、二つは両輪となって欧州を中心としたESGの流れを加速させている。

企業経営と結び付けた欧米、社会貢献文脈にとどまった日本

ESGが動き出したのは2015年。世界最大規模の資産運用機関である日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が責任投資原則に署名して、自身の運用にESGの考えを入れ込んだのが変化の起点だ。同年12月にパリ協定が合意され、気温上昇を1.5度に抑える努力をするよう求めたことも加わり、ESG投資が徐々に盛り上がり始めた。

国内でもこの年、コーポレートガバナンス・コードが示される動きがあった。だが、「国内では、ESGのうちのG、ガバナンスの要素が政策的にフォーカスされてきた」と林さんは説明する。環境先進国だと考える人も多いが、日本企業の動きは鈍かった。

野村総合研究所サステナビリティ推進室長で2014年からでESG対応の取り組みを始めた本田健司さんは、社内メンバーと先行する欧州に視察に行った。その時、環境問題に対する温度差を感じ、「欧州と日本では環境に対する取り組みが全く違う。日本を基準にしていたら、どんどん遅れちゃう。これからは海外を見なきゃいけない」と思ったという。

そうした結果、ESGマーケットや脱炭素の取り組みにおいて、日本は欧州に水をあけられる結果となった。そこに、再び転機が訪れた。

昨年10月、菅首相が所信表明演説で「2050年カーボンニュートラル宣言」をした。今年に入り、アメリカでバイデン政権が発足した。菅首相は宣言のなかで、「温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です」と示した。「リスクだけでなく、収益機会からも大事」という流れができ、企業も取り組みを進める方向に転換し始めた。

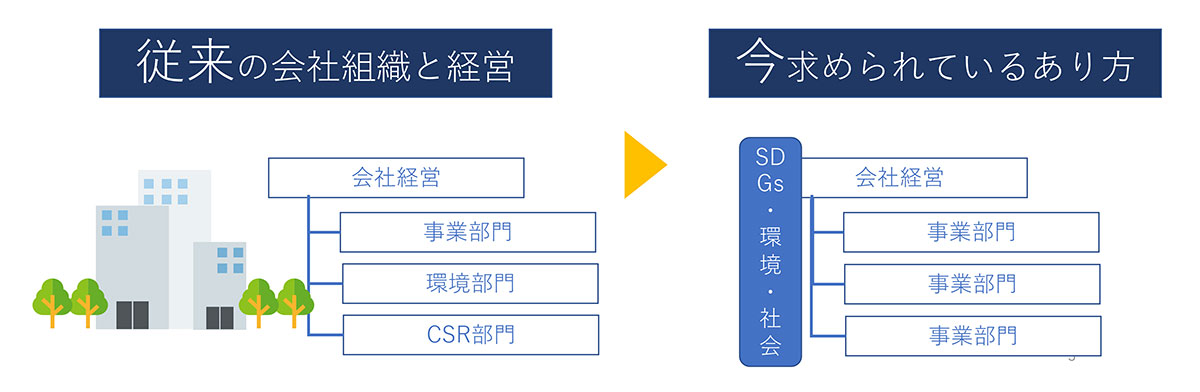

2021年が再び転機に 「サステナブルファイナンス元年」

「日本は環境先進国」と考える人も多いが、「省エネ」に代表される日本が得意としてきた取り組みと、「脱炭素」を促す現在の枠組みは全くことなる。今年改訂されたコーポレートガバナンス・コードの中で触れられたTCFDが求めているのは、後者の取り組みだ。かつてのCSRや環境への取り組みと異なり、ESGの文脈は、企業経営全体でのCO2排出量削減や脱炭素による事業価値創造を求めている。

その根底にあるのは「地球環境や社会経済システムの持続可能性、すなわち、サステナビリティへの危機感。サステナビリティが企業にとって重要になっている」と林さんは説明する。GPIFは2019年度の「ESG活動報告」の冒頭で、こう述べている。

GPIFは現世代のみならず、次世代の被保険者の皆様にも

必要な積立金を残すため、受託者責任を果たして参ります。

長期的な利益確保のためには、投資先企業のガバナンスの改善に加え、

環境・社会問題など負の外部性を最小化すること、

つまりESG(環境・社会・ガバナンス)の考慮が重要であると、

GPIFは考えています。

短期的な利益追求を求めてきたマネー市場に対し、長期的な利益確保を重視すると示している。そのためには、従来の財務情報に加え、「非財務情報」と呼ばれるESG関連の情報を企業が開示することが必要になる。

金融庁の「サステナブル金融有識者会議」は、5月28日に最終報告書で、金融資本市場における投融資の判断にESG(環境、社会、ガバナンス)の要素を組み込む「サステナブルファイナンス」をこう位置付けた。

「持続可能な経済社会システムの実現に向けた広範な課題に対する意思決定や行動への反映を通じて、経済・産業・社会が望ましいあり方に向けて発展していくことを支える金融メカニズム、すなわち、持続可能な経済社会システムを支えるインフラと位置付けるべきものと考えられる」

高崎経済大学の学長でESG投資を専門とする水口剛教授は「サステナブルファイナンスの推進では欧州が先行するが、日本でも金融庁が『政策的にも推進していくべき』という立場を明確にしたことは、重要な到達点の1つと言ってよいだろう」と自身のコラムに記した。

金融から始まる「脱炭素」の動きが、企業を動かしている。2021年は、日本にとっての「サステナブルファイナンス元年」であり、企業に変化を迫る年になりつつある。

エネルギーの最新記事