導入ポテンシャル世界5位 眠れる水力大国、日本 清水建設、リコー、ヒューリックなどが参入、それでも小水力発電が増えない理由とは

それでも小水力が増えない理由

水を消費せず、あくまで落差を利用して発電する小水力は河川はじめ、上下水道、農業用水などで開発が進む。だが、普及拡大に向けた課題も多い。

そのひとつが発電コストだ。経産省の試算によると、2030年時点の発電コストは小水力が1kWhあたり25.3円、中水力が10.9円になると見込む。中水力は原子力やLNG(液化天然ガス)火力といった大規模電源と遜色ない水準になるが、小水力は高止まりが続く。発電原理が簡易であるがために、技術革新によるコスト低減効果が乏しい。

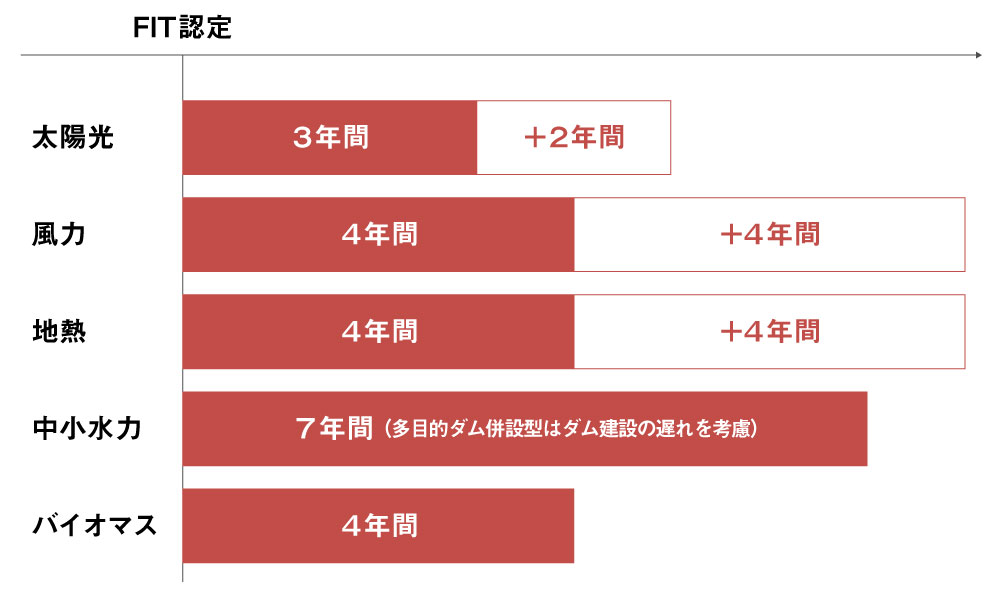

開発のリードタイムも7年と長く、加えて水利権の問題もある。それゆえFIT価格は他の再エネより有利になっているのだが、適地は減る一方だ。山岳地帯などの奥地での開発が中心となる見込みで、建設コストが上昇し、採算性が悪化するとの懸念もある。発電した電気を送る送電線をどう確保するのかも課題だ。

電源毎の運転開始期間(認定から運転開始期限までの期間)

※運転開始期間を超過して運転開始した場合、超過した分だけ調達期間が短縮。

※※法アセス対象の場合、それぞれ点線の期間分を考慮した設定としている。

経済産業省の資料をもとに編集部作成

どの程度の採算性があればできるのか。発電量はどのくらいの高さで落ちてくるのかを示す有効落差と流れる水の量の掛け算で決まる。一般的に落差(メートル)×流量(m3/秒)が14〜15以上にならないと事業化できないとされている。

また雪深い山岳地帯に建設するとなると、冬季は雪に覆われるため、人が発電施設に近づくことさえ危険を伴う。大規模な発電施設であれば、維持・管理や万一の事故に際して、ヘリを飛ばし、人を派遣することも可能だが、採算面から小水力ではヘリで人を運ぶことなどできない。一部事業者ではデジタル化を進め、維持・管理の自動化を図るが、普及には時間がまだまだかかる。

国も水利権の円滑化など、テコ入れに動く

小水力発電は昼夜問わず発電できる純国産の安定電源であるうえ、調整池があれば調整力も発揮できる。さらに地方自治体が資金負担することなく、山間地の農業用水路などインフラの再構築にも貢献できる可能性を秘める。

だが、足もとのFIT認定量は足踏み状態であり、この状況が続けば2030年までに導入できる小水力は限定的なものになってしまうだろう。それだけに国も水利権手続の円滑化や系統制約など、FIT制度による価格以外の支援を含めた早期のテコ入れが必要との認識を示している。

参入企業も市場拡大を通じた設備の製造や工事ノウハウを蓄積することで、コスト低減の実現が問われている。眠れる小水力大国、日本がそのポテンシャルを十分発揮できるのか、その成否は官民による連携にかかっている。

ヘッダー写真:Mamusi Taka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

エネルギーの最新記事