FITの次にくる制度はFIPだとされている。では、手本とされているドイツでのFIP導入はどうだったのか。日本ではこれとは別に、地域活性化やレジリエンスを目的とした「地域活用電源」という枠組みも考えられているが、どのように発展していくのだろうか。前回に引き続き、日本再生可能エネルギー総合研究所の北村和也氏がFITの終わった世界を解説する。

新しい年とエネルギー転換

2020年がスタートした。日本のエネルギーを巡る環境、エネルギービジネスにとって、今年は大変重要な年になる。電力自由化の仕上げとして発送電の分離が行われ、付随して多くの新しい制度が始まる。中でも各種の市場システムが動き出すことがほぼ決定している。

なにより、再生可能エネルギーの主力電力化に向けた動きが民間を中心に加速化、本格化する。すでに多くのビジネス、特に再エネ発電施設への投資が走り出しているが、これらがボリュームを持って一気に大型化してくることになる。本来であれば再エネ資源を持つ地域が主役になるべき再エネ事業だが、大きな資本が惜しげもなく投入されることで、中央資本、場合によっては海外主導となる危険性も十分ある。

筆者は、国内外が絡む再エネの利活用拡大争いに何とか地域の立場から参入し、地元のお手伝いをしたいと考えている。それが、落ちに落ちている日本経済全体の復興につながると信じるからである。

エネルギー環境の大きな変化のひとつに、FIT制度の終焉がある。前回コラムの「FIT後の世界を覗いてみたら:前編」では、なぜFIT制度が終わろうとしているのか、次に来るのはどのようなシステムなのか、その概略をお伝えした。

後編である今回は、FIT制度から卒業したドイツで起きていることの一部にも触れる。また、資源エネルギー庁が持ち出している『地域活用電源』がFIT終了後の社会に、どのような影響を及ぼしていくかも示す。

アフターFITの先輩、ドイツ

前回のコラムでお話ししたように、FIT後にはFIP(フィード・イン・プレミアム)という制度がやってくるのは確実である。そのFIP制度も、ドイツモデルになる可能性が高い。よって、ドイツで行われているように、入札制が導入されることになる。

再エネの電力を固定価格で買い上げることを止めて、市場での取引をベースにする。同時に、再エネの発電施設を作る権利を入札によって決める制度が合わせて導入される。日本でもすでに、一部大型の太陽光発電施設で入札制度が取り入れられていることはご存知の通りである。

ドイツでは2017年に本格的に入札制度がはじまった。導入にあたって、いくつかのリスクが取りざたされていたのをよく覚えている。ひとつは事業リスクの増大であり、もうひとつは参入する事業家の多様性が失われるということであった。

後者をわかりやすく言うと、市民発電所の縮小である。背景を少し話しておく。ドイツでは、再エネ発電の半分以上が個人や市民の出資をもとに行われている。農家によるバイオガス発電や協同組合による発電施設の所有、市民ファンドなど多様な形式が見られる。ところが、入札となると、参加するためのコストが格段に増えるとともに、落札できないリスクも拡大する。結果として、これまで再エネの拡大に大きく貢献していた市民による発電施設所有が阻害される可能性が指摘されていた。

入札導入後のドイツで起きたこと

- *この章は昨年の世界風力エネルギー協会の報告を、WEBメディアの『エネルギー・デモクラシー』の古屋将太氏が翻訳、まとめた「入札制がドイツのコミュニティ風力発電を脅かす」(リンク:https://www.energy-democracy.jp/2821)から、一部引用があります。

入札制導入にあたってドイツ政府は、市民発電(報告では「コミュニティエネルギー」)を保護するために、事業実施の猶予期間の延長や入札のための保証金の半額免除、許認可の緩和などの措置をとった。しかし、入札実施の3年間で起きたことは、(特に風力発電に関しては)政府の意図とは全く別のものであった。

風力発電の入札は初年度に3回行われた。ほぼ95%程度がいわゆるコミュニティエネルギーで、政府の優遇策は成功したように見えた。筆者もこの結果を見て、市民発電が入札と共存できると思っていた。しかし、報告によると詳細な調査の結果これらのコミュニティエネルギーには、大手開発業者が形式的にだけコミュニティ風力の優遇措置を利用したものが含まれていることが分かったという。

2018年はそうした結果を受けて優遇措置がなくなり、コミュニティ風力は2割以下に激減した。2019年の3回目はついにゼロとなって、コミュニティ風力は壊滅状態となった。

一方、約定価格(参照地点での参考価格:風力発電)は、2017年の1kWh当たり3ユーロセント、2019年は6ユーロセントと逆に上昇し、高止まりしている。

あくまでも、ドイツの風力発電に関する報告ではあるが、入札制への変更がコストの効率化に結び付くとは限らず、また、地元の利益や地域活性化につながらない可能性を示している。先達であり、日本とは比較にならないくらい制度設計に手間をかけたドイツでこの結果だということを覚えておく必要がある。

「地域活用電源」とは何か

FIT後の社会は、現在エネ庁が主催する「再エネ主力電源化制度改革小委員会」で議論されている。ここでは、ドイツの制度変更で起きているような懸念を事前に予測して解消策も検討されている。その中に『地域活用電源』という考え方があり、重要なポイントとなっている。

背景にあるのは、高い価格で買ってもらえるFIT制度が完全になくなってしまうと、地域にとって不都合が起きるのではという心配である。FIT終了で、地元でのエネルギーの地産地消による経済循環効果や災害時などのBCP(Business Continuity Plan:継続事業計画)に役立つ再エネ発電施設が増えなくなるのでは、とエネ庁も考えたのであろう。

編み出されたのが『地域活用電源』である。大容量で大きな資本を持つ事業者が建設する施設とは違い、地元優先に使うことを前提とした再エネ発電施設を、入札から外して固定価格買取制度を残そうというのである。

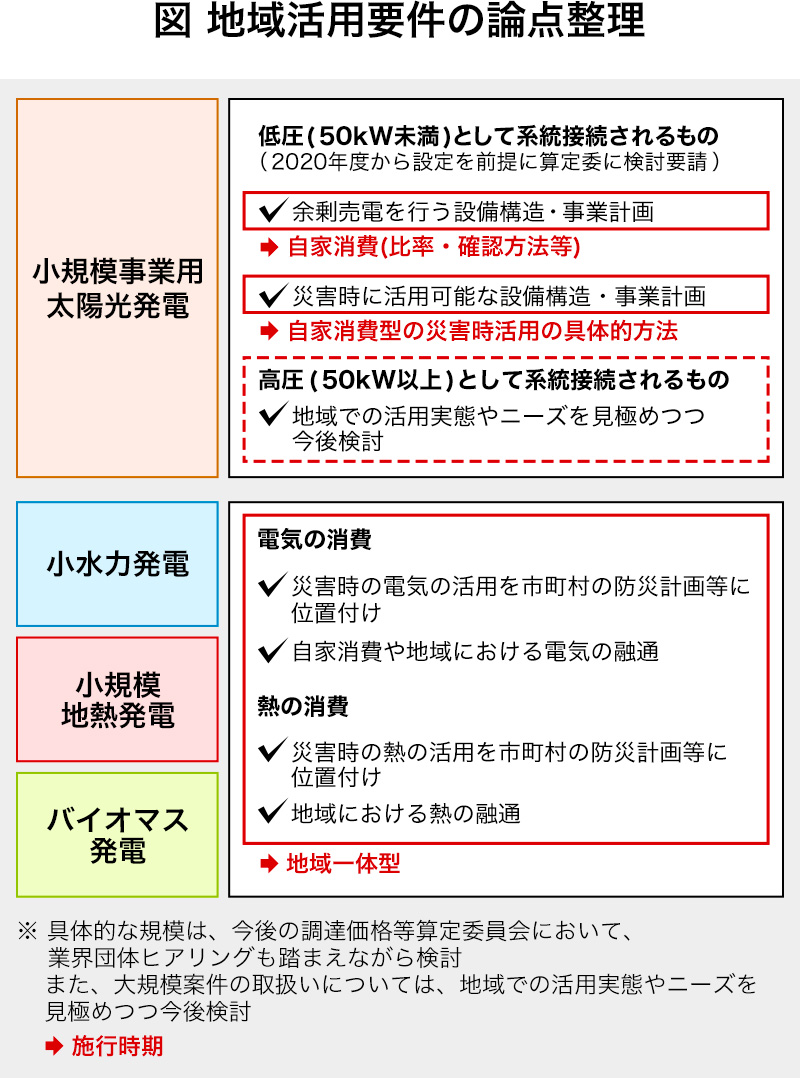

2019年11月にエネ庁は、「地域活用要件について」*を発表し、現時点での地域活用電源の条件内容をまとめている。

まず太陽光発電であるが、50kW未満のいわゆる低圧については、BCP用か自家消費を必須とした上で余剰売電が認められる。どの程度自家消費していれば適用されるかが気になるところである。20%を目安として提案されたが、委員会では低すぎるという議論が出て、30%程度になる方向となった。今年4月以降の認定案件から適用される。

さらに、ソーラーシェアリングも地域活用にカテゴリー分けされる方向となっている。

50kWを超える小規模太陽光については、今後、実態やニーズを見ながら決めていくことになる。

小水力や小規模地熱、バイオマス発電については、『地域一体型』であることを要件に別扱いとする方針となった。地域活用要件を求める規模の目安が、小水力は1MW未満、地熱は2MW未満、バイオマス発電は10MW未満と示された。こちらの適用は2022年3月の方針である。

地域一体型とは、「レジリエンス(回復力)強化の観点とエネルギーの地産地消の観点」が考慮のポイントだとされた。レジリエンス強化とBCP対応はほぼイコールである。この2つの条件が満たされれば、地域一体型と“認定”されることになりそうである。

- *資源エネルギー庁 地域活用要件について(リンク:https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/050_01_00.pdf)

優遇制度を超えたビジネスを目指す

冒頭に書いたように「再エネ主力電源化時代」というテーマは、すでに巨大ビジネスを呼びこんできている。一方で、地域に資する再エネという考え方も政府側から自然に提示されるようになった。

重要なのは、地域が取り残されないことである。地域に賦存する資源である、再エネを手放さない方法を地元の中で協力しあい、知恵を絞りながら模索することである。そのためには、エネ庁が進める『地域活用電源』制度をうまく利用するのがまずは有効な手段となりうる。

しかし、それだけでは優遇措置という政府の手のひらの上に乗る事業でしかない。

実は、再エネ電源はまったく新しい時代に入ってきている。なぜならFITやFIT後の制度を使った底上げの価値とは別に、再エネそのものの価値が確実に重要性を増しているからである。

RE100やRE Actionに参加する企業や自治体が増え、「生(き)の再エネ電源」が急速に重要視されてきた。再エネ電力はすでに「不足」をささやかれ始めた。優遇措置だけで採算性を計っていた時代は終わろうとしている。

新しい時代の価値は、時代に即した新しいビジネスに挑戦する者だけが、手にすることができる。