世界で再び脚光浴びる原子力 不信感が根強い日本の原子力発電の実情とは

日本でも浮上した原発80年運転

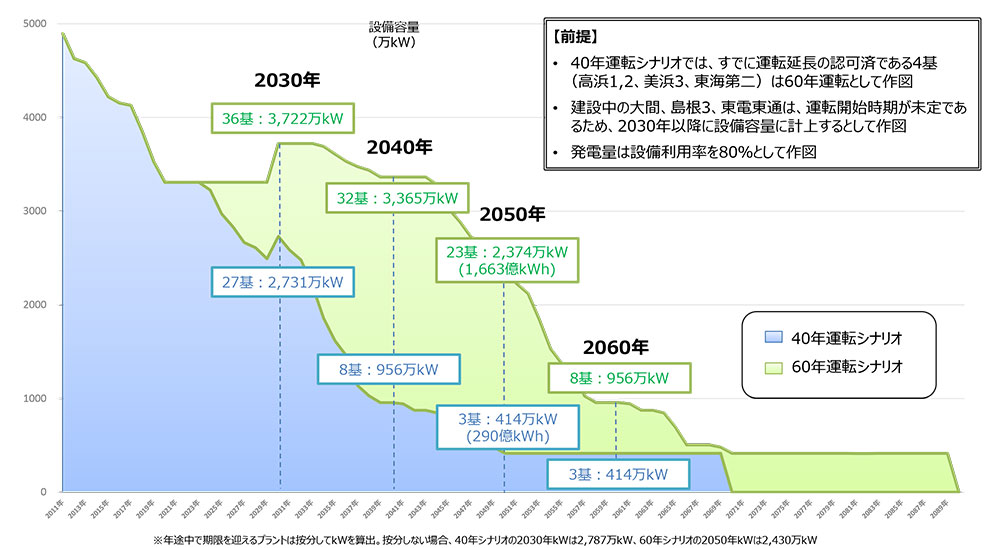

政府は原発事故後、原発の運転期間を原則40年までとし、特別に認められた場合に限って、最長60年まで延長できるしくみにした。40年運転原則に従った場合、2050年時点で残っている原発はわずか3基、発電能力は全体の2%程度となる。仮にすべて60年運転したとしても、2050年で23基、10%程度にとどまり、2060年には8基まで減る。

原子力発電所の将来見通し

出典:経済産業省

そこで政府、産業界が模索するのが運転期間の80年までの延長だ。アメリカでは運転中の94基のうち、4基が80年までの延長認可を取得済みで、審査中6基、申請予定12基となっている。さらに米国原子力規制委員会(NRC)は今年1月、運転期間100年に向けた議論をはじめた。

こうしたアメリカの事例を引き合いに、40年原則の上限撤廃や60年を超える運転など、規制緩和を求める声が高まっている。さらに、原発事故後、10年近く停止している期間を、運転期間の制限である40年、あるいは60年から除外すべし、との案も浮上する。

専門家は「脱炭素に原子力は欠かせない。40年を超えたからといって安全性が劣化すると考えるのは早計だ。徹底した管理、機器の更新により60年を超える運転は可能である。法律で画一的に廃炉にするのではなく、個別施設ごとに経年劣化などリスク評価をすべきだ」と述べ、既存原発の徹底活用をめざす。

長期運転に山積する課題とは

大手電力会社も2030年に向けては、再稼働を最優先事項に位置づける。

石炭や天然ガスなど化石燃料が高騰する中、原発が再稼働すれば、燃料費を削減でき、1基あたり年間数百億円の収益改善効果が見込める。また石炭火力の削減が避けられず、電力不足の頻発が懸念される中、安定供給とCO2削減も両立できる。

何より既存原発の長期運転に成功して、はじめて新増設や建て替えが可能になるという期待もある。

ただし、長期運転などの施策には残された課題が多い。

運転期間延長などに関し、原子力規制委員会は2020年7月、「原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めるかは、原子力の利用のあり方に関する政策判断だ」とする見解を示した。

つまり、規制委員会は、新基準に適合するかどうか評価はするが、運転期間制度の見直しなどは政治判断だとしたわけだ。

また長期運転には、経年劣化など安全性に対する課題もある。確かに配管や中央制御盤などの大型機器は交換可能だが、原子炉の中核を成す圧力容器と、これを覆う格納容器は交換できない。特に圧力容器は核分裂で生じる強い放射線の中性子線にさらされるため、金属材料の劣化不安が拭えない。

政府、産業界はアメリカでの80年運転許認可時の審査内容など海外の知見を取り入れるとともに、官民一体となって、圧力容器における中性子照射脆化など、国内外の運転データを蓄積し、点検や規格などに反映させるとしている。

だが、関西電力の金品受領問題や、東京電力の柏崎刈羽原発などでの不祥事など、安全管理を担う大手電力では、「データ改ざんや隠蔽など、非常にお粗末」(更田豊志 原子力規制委員会委員長)な失態が続く。国民からの不信感が拭えぬまま、長期運転を押し通すことは難しい。

産業界は、2030年までに再稼働、2030年代後半から2040年にかけて、SMR(小型モジュール炉)など、安全性や経済性に優れるとされる次世代原子炉の新設、そして2050年代に夢のエネルギー源とされる核融合炉の実用化といった絵を描く。

だが、SMRなどの次世代原子炉はそもそも規制基準に適合しない部分がある。導入には規制改革が必須だ。また、小型原子炉はどこに建設するのか? 地元合意は得られるのか? さらに使用済み核燃料など廃棄物の最終処分の問題もある。何より、原発事故から10年以上経っても残る不信感を払拭し、どうやって国民の信頼を得るのか、という問題が残ったままの状態だ。

何もしなければ、いずれ日本から原子力産業は消えてなくなる・・・次ページ

エネルギーの最新記事