審議会ウィークリートピック

家電製品を買うときに、省エネ性能をチェックしている人は少なくないだろう。省エネラベルは国の制度で決められているため、どこの電器店、どこのメーカーでも同じ表示になっている。この省エネラベルを変更する、という議論が現在進められている。2020年7月10日に開催された、経済産業省の第5回「省エネルギー小委員会 小売事業者表示判断基準WG」についてお伝えする。

見慣れた省エネラベルが変更される

エネルギーの自由化・システム改革に関する最新の検討状況をご報告する「審議会ウィークリートピック」では、省エネ政策・制度もそのスコープに収めている。

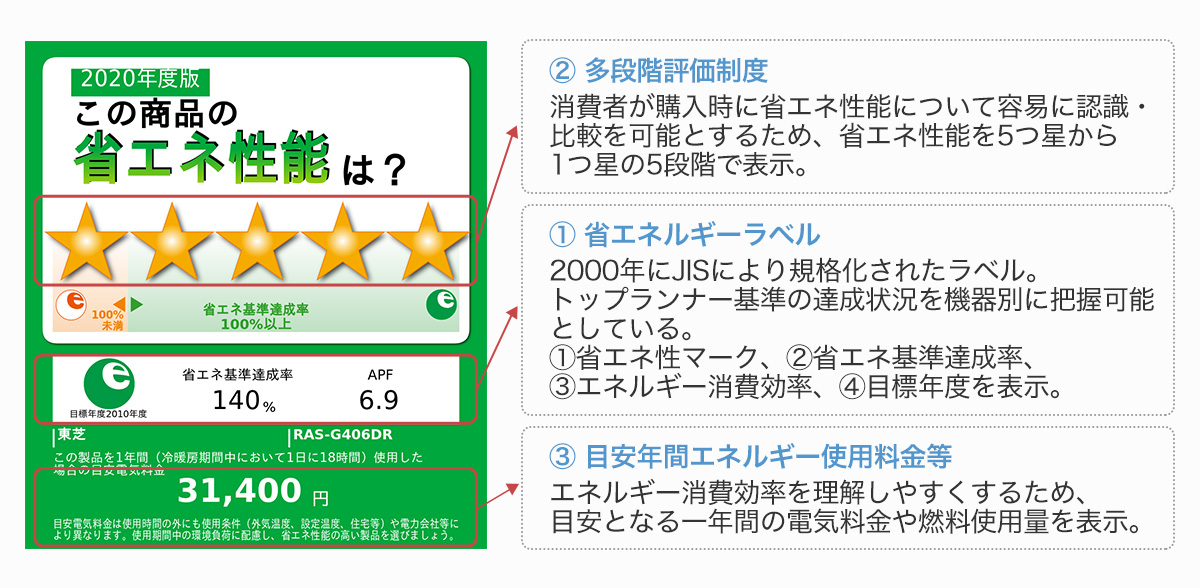

今回お伝えするのは、「小売事業者表示制度」の変更に関する審議会動向である。小売事業者表示制度と言葉で伝えてもピンと来ないかもしれないが、下記の「省エネラベル」はどこかでご覧になったことがあるのではないだろうか。名前は知らずとも、「見れば、その意味・目的はだいたい分かる」という点が、ラベルの大きな長所である

この省エネラベルの表示内容や表示基準が今、大きく変更されようとしている。本稿では、まず現在の制度がどのような姿となっているのか簡単に歴史を振り返ったうえで、今後の変更内容をお伝えしたいと考えている。

小売事業者表示制度の背景

危険な気候変動を防止するため、エネルギーの脱炭素化と同時に、省エネが重要であることは論を待たない。この制度が検討されていた2000年代初頭には、家庭や業務などの民生部門ではエネルギー消費量が大きく増加していた。

しかしながら、家庭や小規模なサービス業などを直接、「規制的手法」により省エネ義務などを課すことは困難である。

「こまめに照明を消す」などの省エネ意識に訴える国民運動も重要ではあるが、これだけでは頼りない。消費者が日常的に使用する家電製品等の機器自体が省エネ製品であれば、いわゆる我慢に頼らない省エネが無理なく実現すると考えられる。

このためには、家庭部門・消費者に省エネ製品の購入を選択してもらう必要があり、そのためには、どの製品がどの程度省エネなのかを伝える・知ってもらう必要がある。この観点では、省エネラベルはいわゆる「情報的手法」の制度であると言える。

が、実は日本の小売事業者表示制度はこの「お知らせ」だけではない、やや複雑な制度となっている。

日本では1999年以来、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)に基づいた「トップランナー制度」が導入されている。エアコン等の対象機器(現在は32品目)を製造する事業者や輸入事業者は、それぞれの目標年度までにエネルギー消費効率の目標を達成することが義務付けられている(規制的手法)。

統一省エネラベルの中央部分にあるブロックが「省エネルギーラベル」であり、その製品のトップランナー基準の達成状況を表している。

つまりラベルは、「製造業者の法的義務」に関連している。

図1.省エネルギーラベル

2006年の省エネ法改正により、家電量販店などの小売事業者(エネルギー消費機器の小売の事業を行う者)は、エネルギー消費性能の表示など、「一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化」に資する情報を提供するよう努めなければならないことが規定された。ここではラベルは、「小売事業者に対する努力義務」に関連している。

この省エネ法改正に伴い、同2006年に総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 小売事業者表示判断基準ワーキンググループにおいて、以下の3つの表示内容を含む小売事業者が取り組むべきガイドラインが取りまとめられた。

これにより、従来の省エネ基準の達成状況(元々の省エネルギーラベル:下図2の①の部分)だけでなく、下記ふたつが加えられた。

②「多段階評価」:

当該製品が、世の中で売られている機器と比べどの程度省エネなのか、その相対的な省エネ性能を視覚的に示すもの。

消費者が機器の購入時に、より容易に省エネ性能に関する比較をするため、省エネ性能を5つ星から1つ星の5段階で表示。

③「目安年間エネルギー使用料金等」:

多くの消費者が、省エネ効果を最も実感できる使用料金等の光熱費として示すもの。

エネルギー消費効率の違いを理解しやすくするため「目安」となる一年間の電気料金や燃料使用量を表示。

この算出に用いられる電気料金単価は定期的に改訂されており、2014年以降は27円/kWhとなっている。

そしてこれら3つの情報をまとめて1つに表示するものが「統一省エネラベル」として定められた。

図2.統一省エネラベル

このように小売事業者(エネルギー消費機器の小売事業を行う者)がこの統一省エネラベルを用いて、消費者に対して分かりやすく省エネ性能を伝えることにより、省エネ機器の選択を促す「小売事業者表示制度」が2006年に開始された。

本制度では、小売事業者に対してラベル等による情報を製品本体またはその近傍、インターネットによる販売については製品が掲載されているwebページに表示することを求めている。家電量販店では、値札と並んでこのラベルが掲示されていることが多いだろう。

小売事業者表示制度の現状と課題

小売事業者表示制度には幾つかの課題が指摘されているが、ここでは代表的な3つの課題について取り上げる。

課題1.多段階評価(★印)の逆転現象

省エネ性能を表す単位は機器ごとに異なり(例えば冷蔵庫であればkWh、エアコンであればAPF、照明器具であればlm/W)、一般消費者には分かりにくい数値となっているが、「★印」の数で表す多段階評価は、これを分かりやすく伝えることが可能であるという大きなメリットがある。

しかしながら現在では、1つの機器(例えば冷蔵庫)に複数の区分(冷蔵庫であれば3つ。自然対流、強制循環方式の375L以下/以上)が存在する。

以下の表1の例の場合、商品Zが最も消費電力が小さいにも関わらず、基準値が異なるためその達成率が低く表れており、★の数も少なくなっている。

表1.冷蔵庫の区分と多段階評価の逆転現象

このように現状では、異なる機器や区分間で省エネ性能の⽐較を行う場合、省エネ基準の達成度(および★の数)とエネルギー消費効率の評価が逆転する場合がある。これでは消費者を混乱させるおそれがあるため、多段階評価(★印)は、区分等を超えて、エネルギーの消費効率そのものを評価する方向に見直しが始まった。

課題2.製造業者へのインセンティブの歪み

消費者が省エネ製品を選択し購入することは、製造業者に対しても省エネ製品を開発・製造するインセンティブを与えており、国全体としての省エネに役立っていると考えられる。

ところが各機器の省エネ基準達成率をよく見ると、★の数が増えるギリギリのラインに多くの製品が集まっている現象が観察される。評価基準の境目に機器開発の偏りが生じていることを「集積(Bunching)」と呼んでいる。

現在の多段階評価★の数は5つしか無いことが、製造業者に機器の省エネ性能向上意識を削いでいる可能性がある。逆にこの集積(Bunching)が発生していることにより、多段階評価★の数が、製造業者に強く影響を与えていることが明らかとなったとも言える。

この集積の対策として、今後は5段階のステップを⼩さく刻むことで連続的に多段階評価を行うこととした。具体的には、多段階評価そのものは0.1刻みとして、1.0~5.0までの評価点を与える(計41段階に増加)。他方、星マークでは0.1単位を表すのは困難なことから、半分を⽩抜きとした「半星」で表現することとした。例としては以下のような姿である。

これにより、製造業者の集積(Bunching)⾏動を抑制し、一層の省エネ性能向上を促進することが期待されている。

課題3.ラベルを貼るスペース

現在の統一省エネラベルは情報量が豊かな反面、文字の大きさを一定とした場合、ラベルそのものをある程度大きく印刷する必要があり、結果として店頭でそれを貼るスペースが無い、という問題が生じていた。また、web上のネット通販サイトでは、統一省エネラベルの掲示が相対的に少なく、その理由もラベルの大きさと限られた表示スペースであった。

この対策として、多段階評価のみを表⽰する「ミニラベル」を新たに設けることとした。従来と比べると、かなり思い切った割り切りである。

新しいラベルデザイン

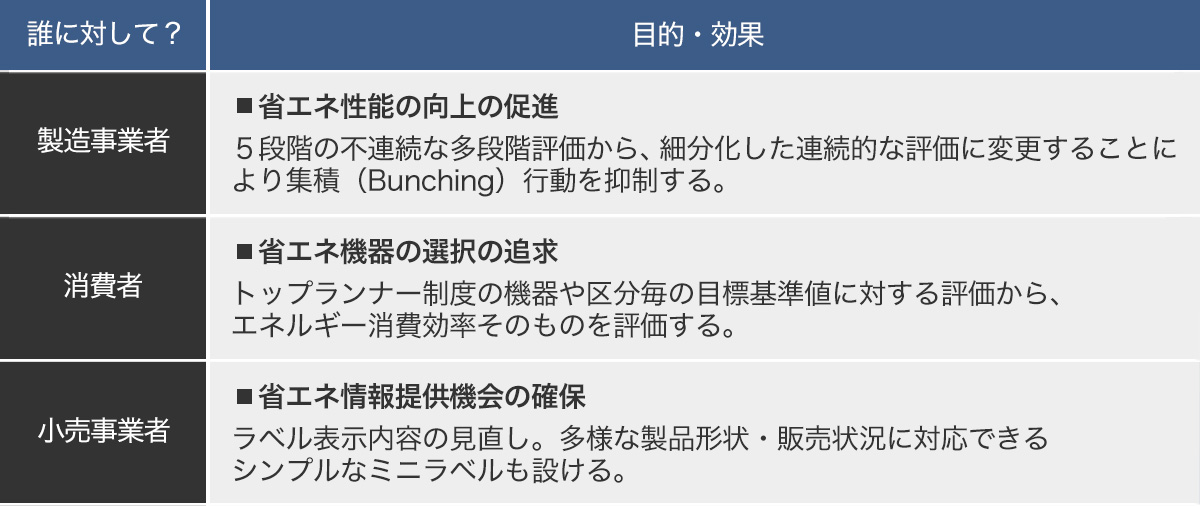

以上の検討を踏まえ、統⼀省エネラベル・小売事業者表示制度(表2)の目的を一層明確化することを目指し、ラベルデザインは以下のように変更されることとなった。

表2.統⼀省エネラベル・小売事業者表示制度の目的

図3.統⼀省エネラベル新旧イメージ(冷蔵庫の場合)

ここまで説明を割愛していた項目もあるが、消費者の誤解を避けることや表示をシンプル化するため、現在の①②③の情報は削除することとなった。現在出荷されている家庭用冷蔵庫のすでに99%以上がノンフロン製品であり、当初の⽬的を果たしたと考えられるため、②のノンフロンマークは削除されることとなった。

エネルギーの消費効率そのもので比較する原則と、現実の商品購入行動のバランスが課題

今後検討すべき論点として残された大きな課題の一つが、異なる機器間の横断的な省エネ表示の在り方である。現在、温水機器(給湯器)は熱源(ガス・石油・電気)の違いにより、異なる機器として省エネ基準が設けられている。

仮にこれらをすべて「お湯を得る機器」と捉えて一つの省エネ基準・熱効率(⼀次エネルギー換算)で比較すると、大気熱を利用するヒートポンプ式電気給湯器ではすべての製品が熱効率100%以上であるのに対して、出荷数では大半を占めるガス給湯器はすべて95%以下となってしまう。これ自体は一つの事実であるが、現実には、短期的に消費者が熱源をまたいだ製品選択をすることは困難である。

エネルギーの消費効率そのもので比較するという原則と、現実の商品購入行動のバランスは今後も慎重な検討が必要であろう。