地域エネルギー事業の発展に立ちはだかる3つの壁

地域エネルギー事業は、さまざまな自治体において、地域振興などの点で期待されてきた事業である。しかし、今なおほとんどの事業者が課題を抱えているといっていいだろう。あらためて、今日的役割とそれを果たすための課題について、エネルギー事業コンサルタントの角田憲司氏が、解説する。

これからの地域エネルギー事業のヒント12

地域エネルギー事業の今日的役割

本連載ではこれまで、自治体や地元企業など地域密着型エネルギー事業者による地域エネルギー事業の在り方を考察し、地域エネルギー事業の今日的役割として、以下の3つが重要であることを確認してきた。

- 再エネの普及拡大によって地球温暖化対策に貢献すること

- エネルギー代金を地域外に流出させず、地域内でこれを循環させることによって経済効果を生むこと

- 地域エネルギー事業から生み出される成果を地域活性化(地方創生)に活用すること

このように地域エネルギー事業を捉える考え方の根底にあるのは、地域に賦存するエネルギー資源としての再エネを開発もしくは調達し、分散型のエネルギーシステムにより地域内の需要者に供給するという、「(需給一体型の)エネルギーの地産地消」であり、とりわけ地方自治体が関与する「自治体新電力」は、地産地消型であることに大きな事業意義を見出している。

一方で、電力小売全面自由化を背景にして生まれた「地域新電力」は、一般に「大都市ではなく、地方に本社が所在」「地元からの電力調達を目標に掲げる」「地元を中心に電力を供給」を要件としているが、全てが「地産地消型」を志向しているわけではなく、「既存電力会社よりも安価」を売りにして電源の調達は卸市場で行うが、営業エリアは地域に限定(ローカル化)した「自由化プレーヤー型」もある。

ただし、昨今のカーボンニュートラル・ムーブメントの中で、「(低)価格訴求」が主流だった電力小売競争が変容し始めて「自由化プレーヤー型」の新電力も「環境価値訴求」の必要性が増してきたことを考えると、今後は、上記①の「再エネ要件」抜きで地域市場にて持続的に電力小売ビジネスを行うことは厳しくなるだろう。

地域(自治体)新電力事業の発展形態

さて、上述のような状況の中で、地産地消型を志向する地域新電力事業はどのように発展していくのだろうか。

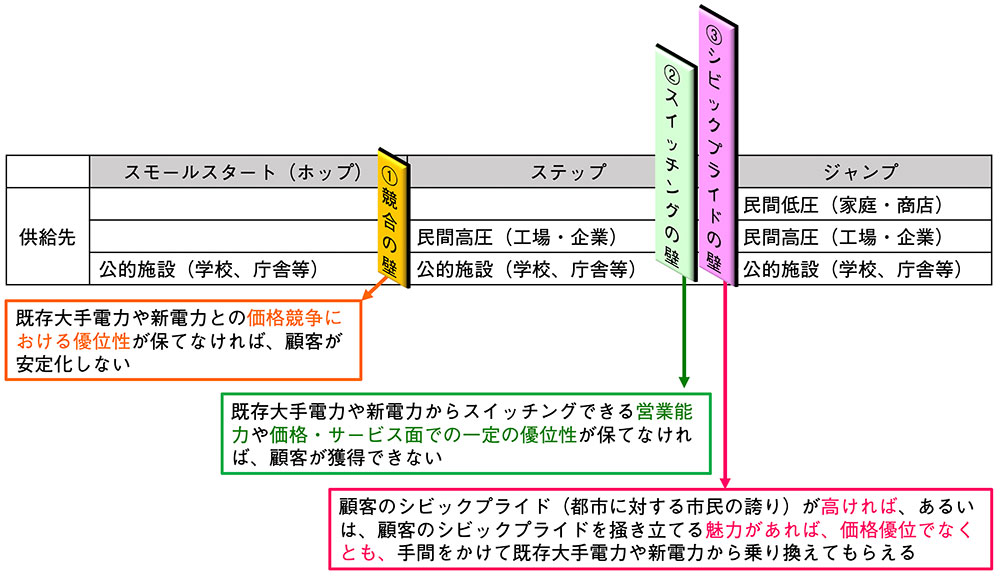

筆者は、表1のような発展段階をイメージしている。

表1.地域(自治体)新電力事業の発展段階

第1段階(ホップ)では、まず、自分たちでハンドリング可能な需給源(電源、供給先)の範囲内でスモールスタートすることが多い。なかでも自治体新電力は、供給サイドでは自治体が保有する再エネ電源(ゴミ発電、太陽光発電等)に、需要サイドでは自治体が保有する公的施設に着目して、需給一体コントロールすることにより事業成立を容易ならしめるパターンが多い(筆者が千葉ガス時代に関与した「成田香取エネルギー」もこれに該当)。

第2段階(ステップ)として、こうして事業体を立ち上げた後、供給サイドでは民間メガソーラーなど地域内の再エネ電源を調達し、需要サイドでは比較的営業の労力がかからない民間の高圧需要家(工場・企業等)を開拓するのが、一般的なパターンになっている。

ここまでの事業発展パターンは、2016年の低圧電力自由化以前においては、需要のマスを占める低圧需要家(一般家庭、商店等)への供給ができなかったことから最も賢明かつ合理的な方法だったが、低圧電力への小売が自由化された以降でも、電力小売事業における「バッティング回避」と「営業の手間の極小化」の観点から引き続き志向されており、その結果、多くの地域(自治体)新電力は第2段階止まりとなっている。

また、一般に自治体(施設)は地域内での有数のエネルギー代金支払者であることを考えると、その地域経済効果は大きく税金の効率的な使用にもなるので、仮に第1・2段階でとどまったとしても一定の役割を果たしている。

しかしながら第2段階にとどまることは、上述した「地域エネルギー事業の今日的役割」を果たす上で十分とは言えない。「地域脱炭素」の中核を担うためも、さらには事業を安定・発展させるためにも、立ちはだかる壁を乗り越えて、第3段階(ジャンプ)へと進む必要がある。

立ちはだかる壁 その1:競合の壁

立ちはだかる第1の壁は、「競合の壁」である。

「地元だから」といっても、既存大手電力や他の新電力との価格競争における優位性が保てなければ、顧客の維持は安定化しない。

それを端的に物語ったのが、泉佐野電力の事例(高圧需要家を既存大手電力会社に取り返された)や、いこま市民パワーの事例(生駒市が、既存大手電力から供給をうける近隣市よりも高い電気を随意契約でいこま市民パワーから購入しているのは、違法・無効であるとの訴訟)だろう。

加えて、昨年、浮上した「容量市場の拠出金負担リスク」も、(制度の不備がチューニングされたとしても)既存大手電力との価格競争上の大きな壁となるだろうし、低圧需要家に向けて既存大手電力と新電力との「エネルギー周辺のサービス合戦」が展開されている都市圏での顧客獲得にも厳しいものがある。

立ちはだかる壁 その2:スイッチングの壁

第2の壁は、「スイッチングの壁」である。

自治体が関与する新電力といえども、これは小売ビジネスであり、既存大手電力や他の新電力からスイッチングできる営業能力や価格・サービス面での一定の優位性が保てなければ、民間の顧客は獲得できない。思い切って営業体制を強化して臨んでも費用対効果上の不安が残るところであり、ここで二の足を踏んでいる事業体は多いと思われる。

立ちはだかる壁 その3:シビックプライドの壁

そして、第3の壁が、「シビックプライドの壁」である。

シビックプライドとは「都市に対する市民の誇り」であり、まちづくりの文脈では「地域住民ひとりひとりがまちづくりに対して持つ責任感」を指す。

シビックプライドを持つ住民が増えることで地域の活性化や観光客を迎え入れる風土の醸成などにつながり、インバウンドにおいてもプラスの影響をもたらすと考えられているが、これは自由化時代のエネルギー選好にもあてはまるのではないか。

つまり、顧客たる地域住民のシビックプライドが高ければ、あるいは、当該の地域エネルギー事業に地域住民のシビックプライドを掻き立てる魅力があれば、競争者に対する価格優位がなくとも(小さくとも)、顧客自身がスイッチングの手間をかけてでも既存大手電力や新電力から乗り換えるという行動変容を起こす確率が高まる。

また地域住民の脱炭素や地方創生に関するリテラシーの向上がシビックプライドを醸成するので、地域ぐるみで脱炭素や地方創生に取り組めば、結果として地域住民の「地産地消エネルギー選好度」を高めるとも言える。

その意味においては、シビックプライドは「壁」というよりも、「競合」や「スイッチング」の壁を乗り越えやすくするための「はしご」と表現すべきかもしれない。

図1.地域(自治体)新電力事業発展に立ちはだかる「3つの壁」

政府では現在、自治体と連携・協議して「地域脱炭素ロードマップ」という工程表を策定中だが、その中でも自治体新電力のような事業体を作って、市民や企業など地域内のステークホルダーを巻き込みつつ「地域脱炭素」を進めることは有望とみなされるはずである。

その意味では、地域ぐるみの自治体新電力事業を成功させるために、地域の当事者にあっては上述のような壁を乗り越える覚悟と工夫が、また政府にあっては財源やノウハウ、人材の不足といった地域(自治体)の懸念材料への公的な支援が必要であろう。

エネルギーの最新記事