脱炭素サバイバル時代が始まった 地方自治体や企業の勝ち抜き方とは

2030年46%削減の主体は、政府だけではなく、自治体や企業の積極的な取組みも欠かせない。実際に多くの自治体がカーボンゼロ宣言も行っている。とはいえ、実際に脱炭素を進めていくためには、新しい地域主導のモデルが求められている。どのような取組みを考えていけばいいのか、日本再生可能エネルギー総合研究所の北村和也氏が提言する。

目次[非表示]

日本政府のNDCの達成に向けた自治体と企業のコラボを

2030年に向けての政府の二酸化炭素削減の国際公約をNDCと呼ぶ。

NDC(Nationally Determined Contribution:国が決定する貢献)とは、カッコ内に示した英語と翻訳(環境省のWEBサイトから)である。どこにも二酸化炭素の字句が入っていないという突込みはしなくてよい。脱炭素関連で文脈から元の言葉と意味がずれているケースとして、たとえばPPA(Power Purchase Agreement)も直訳は電力売買契約でしかない。それでも、使う主体と使われる文章全体の中で、第三者所有による再生エネ電力の自家消費モデルと理解されている。

余計なことは別にして、政府はこのNDCを2013年比46%減という大胆な数字に変えた。最近は、どうやってこれを達成するか、また現実的なのかどうか、さらにコストがどうなるかなど活発に議論されている。よいことである。中には稚拙なストーリー建てや旧態依然とした再生エネ批判もあるが、それらがあぶりだされることを含めて良しとしたい

さて、2030年は重要な中間点である。

前回のコラムでIEA(国際エネルギー機関)の考え方を示したが、2030年までは既存の技術で大方の脱炭素が可能であるとされる。政府は、NDC達成のため、地域主導での脱炭素政策の概要を決めた。そこには、地域での自治体と企業のコラボを必要としつつ、選別の思想が隠れている。裏を返せば、地域を舞台に地元と中央のプレーヤーが相まみえる脱炭素サバイバルが繰り広げられることになる可能性が高い。今回のコラムは、そこに焦点を当てる。

2030年46%減のハードな道のり

前回のIEAのグラフをもう一度使いたい。ただし、今回は2030年までは既存の技術がカギとなることを示すためである。

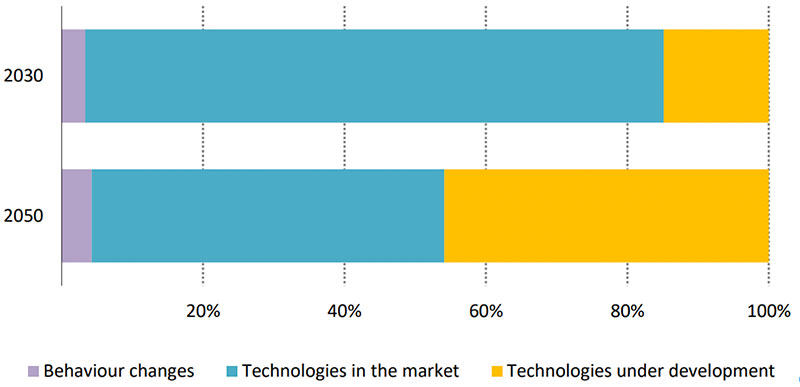

グラフ1:ネットゼロへの道での技術と行動変化の寄与の割合

出典:Annual CO2 emissions savings in the net zero pathway, relative to 2020「Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector, IEA 2021 May」

2030年に向けての脱炭素は、グラフで示されるように商用化されている「既存の技術」(ブルー)でおよそ8割分が対応できることになっている。それに数%の「行動変容」(紫)ファクターが加わる。

今回のコラムでは、46%が実際に可能かどうか、可能であればどういう方法があるのか、には触れない。NDCはすでに掲げられ国際的な約束になっており、いずれにせよ最大限の努力をしなければならないからである。

多くの論評で触れられているように、確かに46%減の達成は簡単ではない。現状は、脱炭素への雰囲気は高まったが、具体的にどうしてよいかの戸惑いがあちこちから聞かれる。しかし、IEAの示すように、まずは既存の技術でできるところから手を付けるというスピード感が重要である。

「地域主導の脱炭素」を明確化

政府はそこで、こんな道筋を考えた。

温対法の改正による地域での取り組みのシステム化とさらに具体的な脱炭素ツールを絵にした地域脱炭素ロードマップである。

2020年10月末の「カーボンニュートラル宣言」で、日本としての姿勢と方向性を示した。企業は大慌てで脱炭素の宣言を始め、それは主要企業の4割にも及んでいる。自治体は、こぞって「2050年二酸化炭素実質ゼロ宣言」=ゼロカーボンシティを表明し、7月1日時点で自治体の4分の1近くが名乗りを上げている。ただし、都道府県の8割近くが宣言していて、実質的には表明合戦は終わっている。

ところが、例えば自治体は宣言をしたものの、多くが具体的な道筋を描いておらず、あと10年を切った2030年の目標達成がこのままではおぼつかない、と政府は考えている(に違いない)。

とにかく、再生エネ資源のある地域からできる限りの脱炭素のエネルギーを絞り出すために自治体や企業のお尻を叩く政策を決めたのである。現状技術で可能な再生エネの拡大は、地域主導で行う。これが、2030年に向けた政府の基本方針となった。

「改正温対法」と「地域脱炭素ロードマップ」の真意を読み取る

改正温対法では、自治体に脱炭素の目標をほぼ義務化し実行計画を立てるように枠をはめた。宣言だけでは足りない、実行に移せと迫ったのである。それも自治体エリア全体の計画ではなく、「先進地域」として早く手を付けるところをはっきりさせることとした。

地域内の企業は、その先進地域の実行計画からビジネスチャンスを読み取って事業計画を提出し、自治体の認可を受けるという段取りである。認可を受けられれば、規制の緩和や助成事業適用へのポイントが加算される。頑張っているところには、アメが用意されている。

一方、現在の政府の脱炭素を引っ張っているのは、「国・地方脱炭素実現会議」である。環境省が主たる裏方であり、改正温対法の実行の道筋をサポートする「地域脱炭素ロードマップ」が6月初めに公表されている。

名前の通り、地域での脱炭素の具体策が詰まっている。

第一に挙げられているのが、太陽光発電の自家消費である。自治体に課せられた目標は、2030年までに公共施設や土地などの50%に太陽光パネルを設置すること、2040年には100%を目指すとなっている。特徴的な手法はPPA(第三者所有方式)である。自治体の予算に余裕はなく、民間の資金を使った再生エネの拡大が現実的であるとわかっての提案である。

もう一つの目玉は、「先行地域」の指定である。

温対法の先進地域と名称が似ているが、先進地域はどの自治体にも要求される一方で、先行地域は2030年までに100を超える地域と、数が限定されている。ハードルは高い。2030年には地域で使う電力全部を脱炭素化し、熱や交通も政府目標の46%減にするというものである。

先行地域は、自治体の一部でもよく、複数自治体にまたがることもあり得る。再生エネ資源が必ずしも豊富とは言えない都会や一方で農漁村などでの各種バリエーションが求められる。つまり、100のモデル地域を作って、各地に「脱炭素ドミノ」を起こそうという構想である。

コラボを求めつつ、選別を否定せず

このため、100超の先行地域には特別なアメが用意されている。

現在聞こえてくるのは、「再エネ交付金」である。電源三法による原発立地地域への交付金に比する報道もある。個別の再生エネ事業ではなく、地域全体、それも複数年度にわたる使いやすいものになる可能性が高い。

自治体は、目標、計画作りの義務(都道府県は義務、市町村は努力義務)を負うことになり、太陽光パネル設置の数値や年限も決められた。一方で、うまく乗っかれば、補助金も取りやすく、交付金も夢ではない。

私が良く知るいくつかの自治体は、先行地域に立候補すべくすでに準備を始めている。ロードマップなどで示されるように自治体単独の力では難しく、地域内のステークホルダ(地域新電力、施工事業者など)とのコラボが必須になる。

改正温対法などで縛られるムチからは逃れようもなく、どうせやらなければならないならば、アメ獲得に走ろうというのは自然な流れである。

かくして、地域コラボを元に脱炭素の取り組み合戦は激しくなる。結果として、自治体ごとの差がはっきりすることになる。なんせ、先行地域は100超という『限定品』だからである。ちなみに、先行地域に関する“選考基準”は年度内を目途にまとめられる。ガイドブックなどのスタイルが予定され、来年度から正式に募集となるはずである。

企業におけるサバイバル戦略と新しい地域モデル

一方、全国的な企業を含む民間会社の争いはもっと熾烈になる可能性がある。

世界的な再生エネ電力の取り組みを進めるRE100に参加する日本企業は、現在56社と協議体の中でも一大勢力となってきた。ただし、これだけではない。主要企業の4割がすでに脱炭素宣言をしていて、再生エネ電力の需要は飛躍的に拡大することは間違いない。企業にとって、脱炭素に向かわないと融資が受けられないという死活問題になってきている。資源を有する地方に手を伸ばす中央から企業は増える一方である。

ところが自治体や地域の企業もコラボしながら、地域での再生エネ拡大と利活用に向かっている。限られた再生エネ資源の奪い合いである。脱炭素サバイバル競争はいつ起きてもおかしくない。

政府は確かに、地域主導の脱炭素をうたい、その実行を迫っている。しかし、地域だけで行えとは言っていない。現実的に考えれば、これまでのように再生エネ電力の拡大は、ただ施設を作ればよいというものでないことに気づく。

系統の問題から始まって、PPAや自己託送の手法、また、DRやVPPなどいわゆる柔軟性の拡大なくしては実際に使える再生エネ電力は増えない。作っても需要家に届かないのである。これらの柔軟性を確立するためには、各種の技術やノウハウの利用や、そのベースとなるデジタル化が必須である。

この新しいフィールドを地元だけでカバーするのは不可能であり、ファイナンスも含めた地域外からのサポートも重要になる。

地域資源である再生エネを外部から収奪するだけのビジネスモデルは、あまりに古臭いものとなった。これからは、新しい「地域主導の脱炭素政策」を元に、地域内を中心としたうえで外からの力も結集したモデルが必要になる。

自治体や地域の企業、そして日本経済を支える中央の企業にとっても、これこそが脱炭素サバイバルを勝ち抜く唯一の方法である。

エネルギーの最新記事