新型コロナのエネルギーへの影響を概観してみた

コロナ危機は世界の社会・経済に大きな影響を与えている。その先にあるのは、この危機を奇貨として、新しい社会をつくっていくことではないだろうか。そうした意志がなければ、危機に耐性を持つ再生可能エネルギー事業は再び化石エネルギーにとってかわられてしまう。日本の経済団体や自治体、地方のビジネスにも新しい動きが見られる。私たちが向かうべき社会とエネルギーの関係について、日本再生可能エネルギー総合研究所の北村和也氏が提言する。

再生エネにシフトを始めた国内経済団体

世界経済を収縮させた新型コロナは、エネルギー業界でも強烈なショックを引き起こした。しかし、リーマンショック後と違い、そこからの回復の道は単純な後戻りではない。今回の危機があまりに広がりを持ち、現在の世界のシステムが抱えるひずみがその中に潜むことに多くの人が気付いたからである。グローバル化や集中化が、ある意味でコロナを育み、拡大させたと考える人は少なくない。

また、次の巨大リスク、地球温暖化が待ち構えていることも忘れてはならない。単に化石燃料の使用に戻ることは、新たな危機を近づけるだけである。すでに示したIEA(国際エネルギー機関)のグリーンリカバリー提言のように、経済回復は脱炭素を基本に粛々と行われることになる。

日本国内の対応として、経産省が再生エネを優先するルール変更を検討し始めたことを前回のコラムで書いた。

一方、これまで再生エネ利用に腰が重かった経済団体も、ついに新しい方向へ舵を切ってきた。

経団連は、先日、脱炭素への挑戦として「チャレンジ・ゼロ(チャレンジ ネット・ゼロカーボン イノベーション)」を、トヨタ自動車など137社・団体の参加でスタートさせた。

「チャレンジ・ゼロ」は、日本政府と連携し「脱炭素社会」の実現をめざすもので、枠組みは昨年(2019年)既に決まっていたのだが、やっと実態が伴ってきた。2020年7月初めには、中西宏明会長が小泉進次郎環境相と会談し、環境やエネルギー政策をテーマに定期会合を行うことで一致した。中西会長は、「いきなりすべてを再生エネに切り替えるわけではない」とするが、経済団体のトップとして動かざるを得なくなったのは間違いない。

経済同友会は、さらに積極的である。

全発電量に占める再生エネの割合を、2030年度に40%にまで引き上げるべきとの提言をまとめた。

政府が掲げる再生エネの目標では22~24%でしかなく、来年のエネルギー基本計画改定での上積みを要求している。2030年に40%を実現するためには、太陽光の発電能力を現在の2倍以上、風力発電は今ある建設計画の6倍に増やす必要があるという。政策的な後押しや規制緩和、民間の投資拡大などが欠かせないとしている。

脱炭素社会の実現に向けて急加速する自治体の動き

自治体は、地方、都会の持つ、それぞれの危機感を背景に再生エネへの動きを加速している。

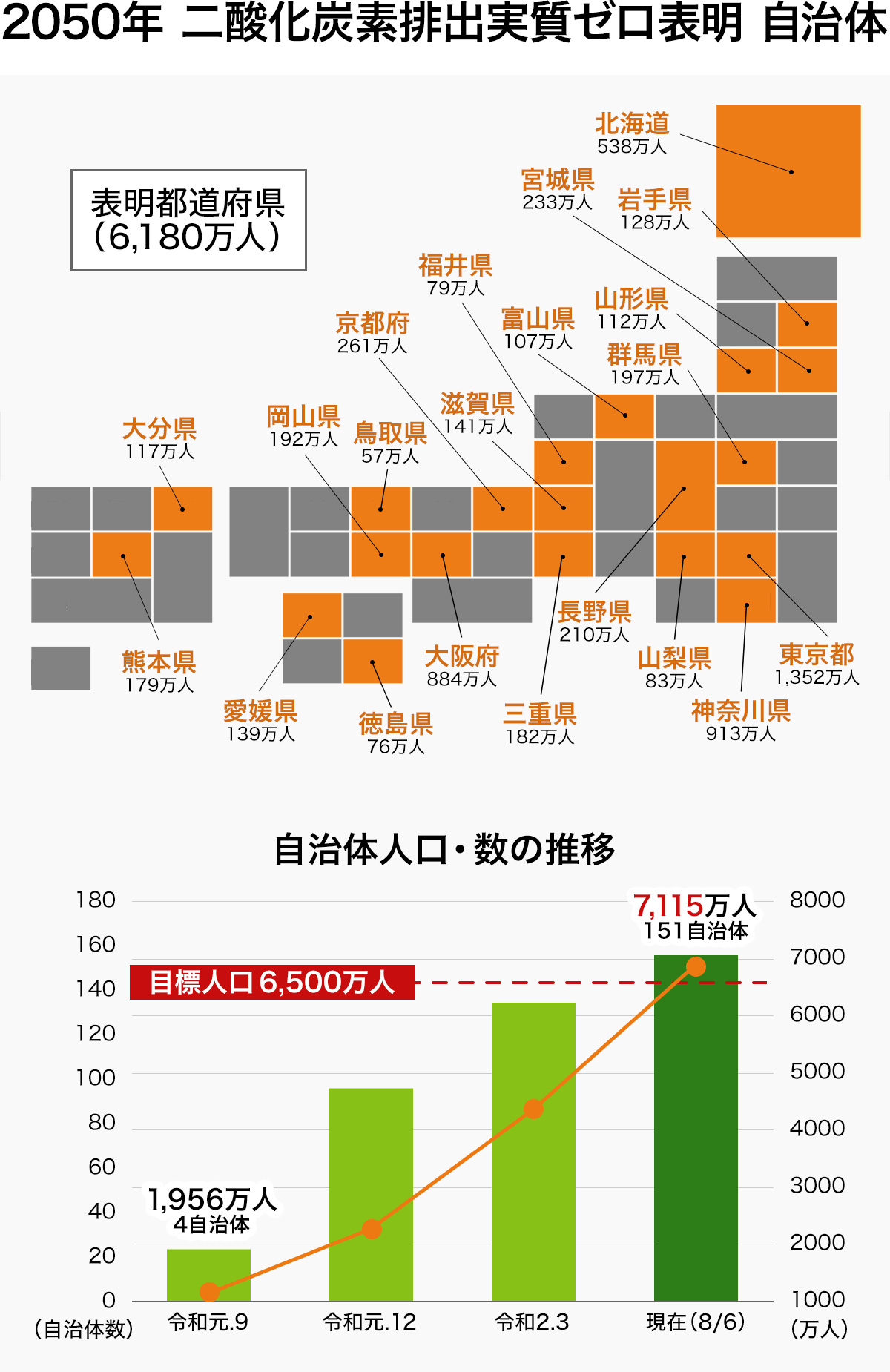

例えば、象徴的なのが、「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言」を表明する自治体の激増である。このいわゆる「ゼロカーボンシティ」が始まったのは昨年(2019年)の9月で、当初は東京都・山梨県など4団体だけであった。昨年末に30団体を超えたが、今年になってからの増え方は異常なほど急激である。一年経っていない2020年8月6日現在で、151団体(21都道府県、82市、1特別区、37町、10村)を数えるに至った。重複を除いた表明自治体の総人口は7,115万人を超えて、日本の人口の半分以上となった。

脱炭素化やSDGsの実現について、政府、中央官庁など上からの自治体への要求は確かに強い。しかし、ただでさえ疲弊していた地方は、新型コロナによる観光や飲食の自粛で落ち込みに拍車がかかっている。都市部では、過密な集中が新型コロナ対応での重荷になり、豊かなはずの財政がひっ迫してきた。一方、価値を増す再生エネを生産する十分なキャパシティは欠けている。自治体間での競争は激化するばかりだ。

「ゼロカーボンシティ」表明は、生き残りをかけ差別化を目指す動きとも考えられる。

PPAの勢いが止まらない

再生エネ電力の需要拡大が見通せるようになれば、民間の再生エネビジネスは活況を呈することになる。

機先を制するのが、民間事業の鉄則である。そんな中、「PPA」が最近の国内の再生エネ発電の頻出ワードになっている。新型コロナを背景に、PPAは旬を迎え始めている。

PPAとは、「Power Purchase Agreement」の略で、日本語では「電力購入契約」となる。これだけでは、電気を買う契約で特段の特徴が見えない。日本で展開されているPPAはこれまで、よくTPOとも称されている。「Third Party Ownership」の略、訳は「第三者所有」で、一般名詞に近く、別にエネルギーに限る言葉でもない。

しかし、ふたつをまとめると言葉の理解に近づく。「ある場所を持つ人や会社が、それを提供して再生エネ施設を第三者(TPO)に作ってもらい、その施設からの電力を買う契約(PPA)を結ぶ」がその正体である。現在、発電施設はほとんどが太陽光発電であるが、もちろん、別の電源でもシステムは成り立つ。

PPAの事業モデルにも、大きく分けてふたつあることを確認しておこう。特に、急拡大しているのは、余剰電力をFIT制度で売却するスタイルであり、高めの買い取りで事業性を確保する。もうひとつは、FIT制度を使わないスタイルで、施設の設置を受ける電力需要家は再生エネの電気を使うことを目的にしている。こちらはいわゆるRE100やRE Actionなど脱炭素を目指す企業などが主な対象となる。

複雑なシステムと複数以上のステークホルダ

PPAについてまとめる。場所を提供する側は、自らがお金を出さずに電気が使えるメリットがあり、施設の所有者側は、発電の適地を利用し売電事業の拡大が図れる。PPAは電力需要家と発電事業者をセットにした新しい形の再生エネビジネスといえる。

ここのポイントは、単純な収益性の追求だけではなく、非FIT利用という再生エネの価値を前提としたモデルも含まれることである。ここがこれまでの単純なメガソーラービジネスと違う。

ただし、電力需要家、施設保有の発電事業者に加えて、電力の不足分を供給する新電力など、実現にはかなりの額のファイナンスも必須である。ここでは全体コストの削減が実現できる施設の施工業者も重要なプレーヤーである。

関わる者が多ければシステムも利益構造も複雑になる。ハードルは決して低くはないが、地域というキーワードで「共通の横ぐしを刺す」ことができれば、地域内のプレーヤーを中心に、ビジネス化も可能だと考えられる。地元にメリットをもたらす面白いビジネスがそこにある。

求められる「安心・安全」と移住願望

コロナ禍は、人々を不安に落ち込ませる効果ももたらした。人と間隔、付き合い方の中でネガティブな精神作用が働いたことを誰もが認めるはずである。感染者に対する異常な排除意識はその表れといえる。

その結果、より安全で安心な場所を求める人が増えている。「密」状態がほとんどない地方に惹かれるのは、自然な流れである。

今年5月の緊急事態宣言解除後に内閣府が行った調査では、地方への移住への関心が高まったことがわかった。テレワークを経験した就業者へのアンケートで、地方移住の関心が「高くなった」6.3%、「やや高くなった」18.3%の結果を得た。合計すると4人に1人の割合で地方移住への関心が高まったことになる。

会社に行かなかったり時差出勤を行ったりしても仕事が成り立つとなれば、都市にいる必要性が大幅に減る。都会の密に暮らすデメリットと便利だと信じてきたメリットのバランスが大きく崩れたといってよい。

新型コロナは、エネルギーを根本から揺るがし、結果として再生エネ拡大を加速させている。人々は密集を避ける行動を取り、心情的、物理的にも都会離れを起こし始めた。地方の価値が増すのと、地域と切り離せない分散型エネルギーの利活用が進むことが同時に起きているのは、決して偶然ではないであろう。

新型コロナ前と新型コロナ後(正確に言えば、コロナの第一波の体験の前と後)では、不可逆的な差がはっきりあるといってよい。繰り返すが、コロナ前に戻ることはない。私たちは、コロナをきっかけに新しい時代に入り込んだのである。

参照

- チャレンジ・ゼロ(チャレンジ ネット・ゼロカーボン イノベーション)

- 日本経済団体連合会「小泉環境大臣との懇談会を開催」2020年7月16日

- 経済同友会「2030年再生可能エネルギーの電源構成比率を40%へ - その達成への道筋と課題の克服 -」2020年7月29日

- 環境省「地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」2020年8月6日

連載:新型コロナのエネルギーへの影響を概観してみた