「気候非常事態」が言われている中、では日本はどうすべきなのか。

気候変動問題が深刻化することに対し、日本でも「気候非常事態宣言」を行う自治体が増加し、衆参両院も2050年カーボンニュートラル宣言を受けて、2020年11月に遅まきながら「気候非常事態宣言」を可決した。それでもなお、日本社会が、あるいは政府が本当に効果的な脱炭素社会に向かっていくのだろうか。長年にわたって気候変動問題に取り組んできた、気候ネットワーク理事長の浅岡美恵氏が懸念することは何か。

目次[非表示]

気候緊急事態の国民間の共有の先

2020年10月26日、菅首相は2050年カーボンニュートラルを宣言し、石炭政策の抜本的見直しの言明もあった。しかし、昨年末の成長戦略では2050年再エネ50~60%、水素とアンモニア10%、原子力と炭素回収付き(CCUS)火力で30~40%が参考値だという。

そこから見えてくる2050年CO2実質ゼロの中身、2050年に至る道筋の不透明さを見ていると、限りなく宣言前の世界の延長上にみえる。

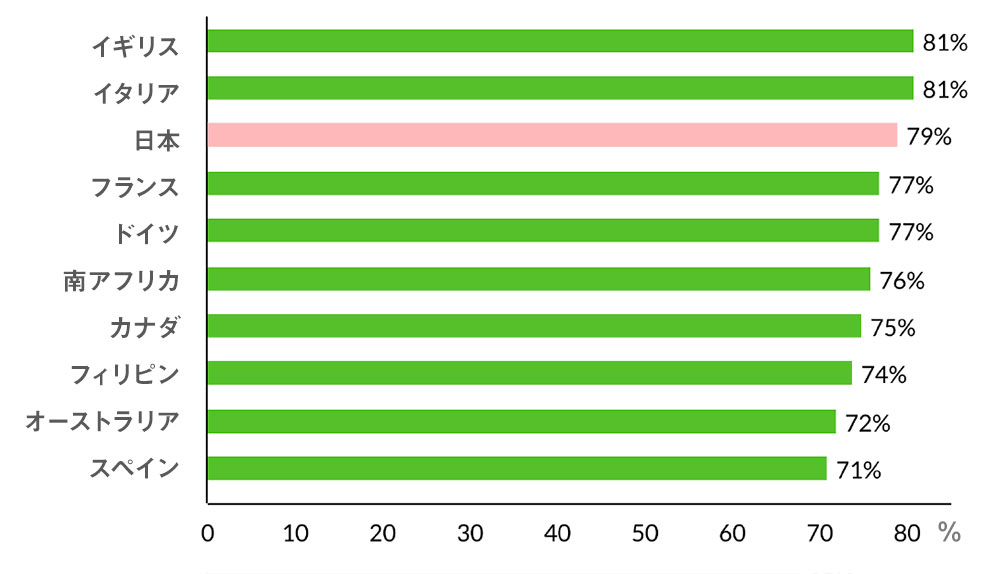

「気候変動は地球環境の緊急事態?」に日本人の79%が「はい」

2021年1月26日に国連開発計画(UNDP)の気候変動への危機感についての調査「The Peoples' Climate Vote」の結果が発表された。

世界50ヶ国で122万人を対象にし、2020年10月7日から12月4日にかけて行われ、英オックスフォード大の分析による。このなかで「気候変動は地球規模の緊急事態か」との質問に対し、日本では79%が「はい」と回答し、イギリス、イタリア(いずれも81%)についで高かった。この結果に驚いた人は少なからずいたようだ。

気候変動は地球規模の緊急事態ですか?(上位10位)

確かに、日本でも豪雨や猛暑といった気候災害は甚大で、100年に一度のはずの災害が毎年のようにどこかで起こっている。これらが地球温暖化の影響による(のでは)との評釈も一般メディアで見聞されるようになり、自然災害と気候変動とがようやく結びついた。

グレタ・トゥーンベリさんに触発された世界の子どもたちが、このままでは彼らの未来がないと声を上げている。大人たちも、昨年の国会で気候非常事態を宣言するところまで来たのだから、「緊急事態」との認識が国民の8割に及んでいたのは当然ともいえる。

温暖化の原因と対策の、日本社会における認識

それでもこの報告に驚きを禁じ得なかったのは、2015年に行われた「世界市民会議」(World Wide Views)の社会調査のショックがまだ残っているのかもしれない。

パリ協定の採択を目指して行われた調査で、当時「気候変動をとても心配している」との回答は、世界平均で78%であるのに、日本では44%に過ぎなかった(World Wide Views on Climate and Energy (2015))。

とはいえ、「ある程度心配している」人が50%もいたから、何も心配していないわけではない。

このあいまいさが日本の特徴というべきか。それが、日本の温暖化対策の遅れの要因の一つではないかとの問題意識が背後にある。

2015年の調査でのもう一つの日本的特徴は、温暖化対策は生活の質を脅かすととらえた人が60%もいたが、世界平均では27%に過ぎなかったことだ。逆に「多くの場合、生活の質を高めるものである」と答えた人が世界平均では66%もいたのに対して、日本では17%、全く逆なのである。

今回の(UNDPの)調査がなされた少し前の2020年2月~3月にかけてなされた国際的な調査会社であるIPSOSによる調査はより興味深い。29ヶ国で対象者が2万人余と、規模は小さいが、ここでも日本的な特徴がみてとれる。

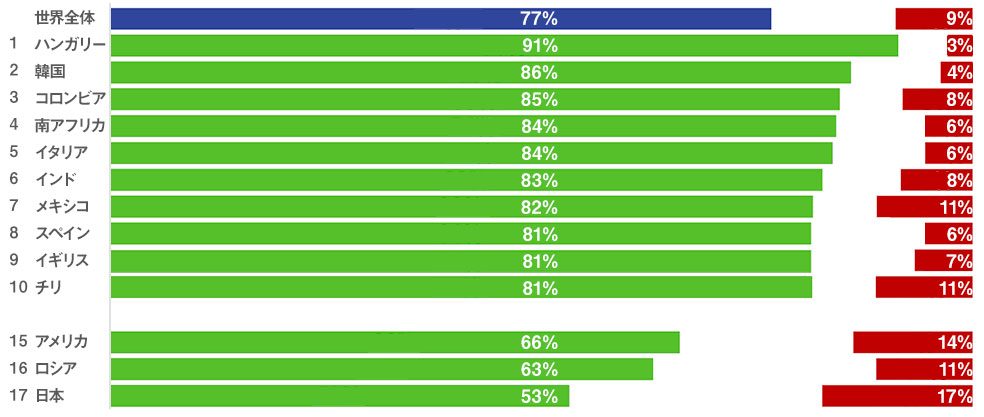

気候変動はCovid-19と同じ程度に深刻と答えた人は72%と高く、他の先進国と変わらないのだが、問題は、その原因が「人間活動による」と考える人は53%に留まり、29ヶ国中でダントツに低く、2014年の調査時(69%)から大幅に減少していた。ちなみに、トランプ政権下の米国も若干減少したが、それでも66%は人為性を認めている。また、日本では「そうではない(人間活動に関係ない)」と答えた人が17%もいて、29ヶ国中で最高である。

人間活動が気候変動に関与していると思いますか? 上位10位と下位3位

IPSOS GLOBAL ADVISORより 緑は「はい」赤は「そうではない」

日本政府への懸念払しょくの鍵は、政治のメッセージの方向性

気候の危機を共有しながら、人間活動と結び付いておらず、温暖化対策は生活への脅威ととらえる要因は何だろうか。

世界の目標が、平均気温上昇を2℃(1.5℃)未満で温暖化を止めるために、炭素排出実質ゼロ・カーボンニュートラルが不可避と定まったのはパリ協定の前後である。2050年がそのタイムラインとして共有される契機となったのは2018年10月のIPCC1.5℃特別報告書であり、2019年の海洋・雪氷圏特別報告書がとどめをさした。

今日の争点は、2050年カーボンニュートラルの姿とそこに至る道筋にある。とりわけ発電について、これまでの化石燃料依存の延長上なのか、再エネへの転換を目指すのか、30年先まで見通せないとしても、軸足の置き方は明らかに異なる。

英国の政策について、経済産業省の資料に英国大使館から異議が出されたように、先進国では日本を除き、ほぼ後者(再エネへの転換)といえよう。

厳しい道には違いないが、他の国の政治指導者たちは明確に再エネ志向を国民に示し、そこに国の経済、産業・雇用の活路があると説明している。日本では、今はない技術の困難さが強調される。

さらに、この違いは、2030年の中期目標と対策に現われる。

日本では、いまだ2030年と2050年を繋ぐ合理的説明が付された経路が示されていない。今も、また、その後も、これまでの延長線なのではないかとの懸念が広がるのはもっともである。

石炭火力とどう向き合うのか、温暖化対策の中身を問う

2021年1月26日、国連環境計画(UNEP)は、世界の気候変動訴訟に関するレポートを発表した。2017年には24ヶ国で884件だった気候変動訴訟が、2020年7月1日時点では少なくとも1,550件へとほぼ倍増したという(いずれも多数は米国のものだが)。基本的人権と安全な気候の関係を示し、100ヶ国以上の憲法にみられる健康な環境を享受する権利を実現しようとする傾向があるとされる。

そこから、政府の気候変動法制やその履行が不十分との主張が引き出され、2019年12月にはオランダ最高裁で気候変動影響の人権侵害性が確認され、2020年7月にはアイルランド最高裁が政府の温暖化対策計画は不十分と行政に差し戻した。

気候変動対策を十分に行わなかったときの、経済への影響は

並んで深刻なのは、気候変動対策を十分に行わなかったときの、経済への影響である。削減目標に法的拘束力をもたせて実施を迫った京都議定書と異なり、パリ協定の法的拘束力は目標引き上げの仕組みに関するものに過ぎない。そうであるにもかかわらず、カーボンニュートラルに向けた世界の経済社会の歯車は回り出し、加速的でさえある。同時に地球温暖化の進行も加速的で、こちらの面でも競争となっている。

日本でも、「温暖化対策はもはや企業にとってコストではなく、競争力の源泉」と、言葉では言われて久しい。

COP26の準備会合で、グテ―レス事務局長は先進国に2030年までに石炭火力のフェーズアウトを再度要請した。本当に「温暖化対策がコストではなく、競争力の源泉」と考えるのであれば、まずは石炭火力とどう向き合うのか、日本が本気で決断すべき時が迫っている。

All commitments to net zero greenhouse gas emissions must be underpinned by clear and credible plans.

— António Guterres (@antonioguterres) February 8, 2021

Words are not enough.

By #COP26 at the latest, all countries need to come forward with significantly more ambitious strategies to achieve this goal.

グテーレス国連事務局長のツイート

気候変動の最新記事