第6次エネルギー基本計画案 GHG46%削減でも見えない経産省の危機感 日本企業のとるべき道は

2021年8月4日に開催された経済産業省の基本政策分科会において、第6次エネルギー基本計画素案の修正案が示され、1名の委員が反対したものの、多数で了承された。しかし、素案に示された内容は、2030年の電源構成をはじめ、原子力政策や気候変動政策における国際動向などに対して十分な内容とはならず、今後のエネルギー政策に対して不安を残すものとなった。素案は今後、パブリックコメントに付された上、閣議決定されることになる。

橘川委員はなぜ反対したか

エネルギー基本計画とは、エネルギー基本法に基づき、およそ3年ごとに見直されるものだ。エネルギー政策における基本方針がまとめられ、次の計画が取りまとめられるまでの間、具体化させていくことになる。政策は多岐にわたるが、とりわけ電源構成に対する注目は高い。

この分科会において、橘川武郎委員(国際大学教授)1人が素案に反対した。何が問題だったのか、大まかに言うと、2030年の電源構成が将来に禍根を残しかねないからだ。

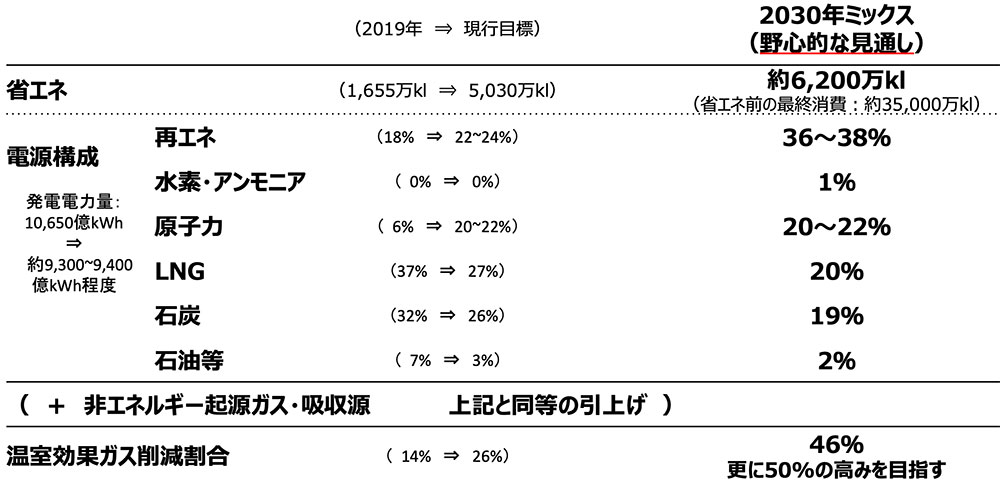

第5次エネルギー基本計画と比較して、どのように変更されたのかをまとめたものが、以下の表だ。

出所:基本政策分科会

この電源構成の何が問題なのか。7月30日付の日本経済新聞において、橘川氏は3つの問題をあげている。

第一に、再生可能エネルギーの割合が高すぎることだ。経済産業省内部で、実現可能な数値としておよそ30%程度まで積み上げてみたが、結果としてそれを超える数値となった。2030年までに建設可能な再生可能エネルギーとなると、そのほとんどは太陽光発電となる。しかしその目標を達成するには、FIT(固定価格買取制度)で増加してきた過去10年を上回るペースが必要だ。実際に、政府の内部でも過大な目標ゆえ、何をしたらいいかわからないという声が出ている。

第二に、原子力の割合も高すぎることだ。20~22%というのは、第5次エネルギー基本計画を踏襲したものだが、これを実現するには、原発27基が必要だと試算されている。現状、再稼働した原発はわずか10基しかない。再稼働の見通しが立たない原発がある一方で、2030年までに運転期間40年を超え、延長が必要な原発も出てくる。

第三に、LNG火力の割合を減らしたことだ。再エネも原子力も不足したら、火力発電所が必要となる。今回の電源構成を前提としてLNG火力を整理していったら、エネルギー安定供給に問題が生じるということだ。調整力を持ち、CO2排出量の少ないLNG火力は有効に活用すべきだろう。

筆者は橘川氏の意見すべてに同意するわけではないが、これらの指摘はエネルギー基本計画が抱えている問題を端的に表したものだとも考える。

国際大学国際経営学研究科 橘川武郎教授(2020年撮影)

誤った目標は必要な政策への着手を遅らせる

実は、過去のエネルギー基本計画においても、不適切な目標が盛り込まれた結果、エネルギー政策が誤った方向に導かれてきた。

例えば、2010年に策定された第3次エネルギー基本計画では、すでに2030年の電源構成が示されていたが、そこでは脱炭素に向けて原発14基の増設が盛り込まれていた。しかし当時、電力会社は原発の建設計画の繰り延べを続けており、推進側ですら、実現性があるものだとは考えていなかった。むしろこの目標に、原発メーカーが踊らされていた。

橘川氏は第5次エネルギー基本計画における電源構成が問題だったと述べている。2018年の時点で、原子力を20~22%という実現不可能な数字にしたことが、再生可能エネルギーの開発を遅らせたという指摘だ。

仮にこの時点で原子力を10%程度にしておけば、再エネの開発は加速され、洋上風力の着手ができていたし、そうであれば2030年温室効果ガス46%削減ももっと見通しがあったと指摘する。

エネルギーインフラの多くは、建設のリードタイムが長く、2021年の時点で2030年に向けてできることは限られているということだ。

羅列される危機感の欠如

あらためて、素案の構成を紹介しておく。

素案では、福島第一原発事故以降10年間の状況、脱炭素に向けた世界の潮流、基本的視点としての(S+3E:安全、環境、経済、エネルギー)の確認、2050年カーボンニュートラルに向けた課題などを述べた上で、需要サイドの省エネや蓄電池、再エネ、原子力、火力、水素など個別の政策の方針が示されている。

ところで、素案には「複数シナリオの重要性」という節がある。2050年カーボンニュートラルの実現にあたっては、「道筋(シナリオ)を複数描くことの重要性は論を待たない」ということだ。

問題は、そうした記述があるにもかかわらず、政府内で現在議論されている政策を積み上げたシナリオが1つだけしか描かれていない内容になっていることだ。例えば省エネをとっても、「世界的に最高水準」にある世界効率であるにもかかわらず、産業部門は「近年は足踏みの状態」で、先進的な技術開発と実用化・普及拡大に取り組んでいくことになる。さすがに、再エネについては、ノンファーム接続の上、メリットオーダーで火力よりも再エネの電力を優先供給することや、洋上風力について政府が事前に調査した上で事業者に応札させる「日本版セントラル方式」など、評価すべき普及策が示されている。

また、危機感の欠如した記述も多い。原子力については、「国が前面に立つ」としている。もはや民間だけでは信頼回復が進まないことを認めているということだが、とはいえ課題が示されるばかりで解決策は少ない。その上でなお、途上国の原子力開発に、「積極的な貢献」を行うという。

化石燃料については、矛盾に満ちた内容だ。IEA(国際エネルギー機関)ですら新たな油田・ガス田への投資は中止すべきだとしているにもかかわらず、「自主開発の更なる推進」が必要だとしている。脱炭素に逆行する取組みだ。

もちろん、油田・ガス田でCCS(CO2回収貯留)付きで水素・アンモニアを生産するのであれば、カーボンニュートラルだ。しかし「千~数千億円規模」の多大なコストをどのように回収するのかは示されない。日本近海でのメタンハイドレートの開発も、もはや時代遅れといえるだろう。必要なのは、既存の油田・ガス田からの安定供給を確保する政策なのだ。

修正された今回の素案では、新たにカーボンプライシングについての記述が付け加えられた。しかし、炭素税や排出権取引などの制度については、「炭素国境調整措置に関するわが国としての基本的な考えに基づき、EU等の議論の動向にも注視し、戦略的に対応する」としているが、EUは早ければ2023年にも措置を導入する。注視するだけでは、戦略的に対応するのは不可能だろう。

求められる複数シナリオの策定

素案の問題は、結局のところ、2030年の電源構成にはとどまらない。危機感のない単一シナリオにそって、次の3年間のエネルギー政策を推進していけば、少なくとも欧米との差は広がるばかりだ。

ではどうすればいいのか。

2030年電源構成については棚上げして、それぞれの政策について最大限努力する方策を考えていくべきだろう。そこでさまざまなシナリオが検討されることになる。原子力が10%だったケースやCCSのコストが下がらなかったケースなどだ。

当然、温室効果ガス排出削減は46%に満たない可能性は高い。しかし、日本はパリ協定の下で排出権クレジットを獲得する手段として、二国間クレジット(JCM)の導入を進めてきた。素案ではJCMの扱いは小さいが、日本が適切に海外、とりわけ途上国で気候変動対策の支援をしていくのであれば、国際貢献としての意義は大きい。

おそらく、第6次エネルギー基本計画の素案は、大きく変更されることはないだろう。しかし、米国において、トランプ政権下にあっても多くの企業が脱炭素を推進したように、日本企業もエネルギー基本計画に惑わされることなく、必要な取組みを進めていくことが必要だ。

エネルギーの最新記事