石炭火力の発電効率 "高効率"の定義は? ベンチマーク目標は「43%」へ 第7回「石炭火力検討ワーキンググループ」

非効率な石炭火力発電の廃止を進める一方で、高効率な石炭火力を当面は維持・運転していくことで、電力の安定供給を実現していく、そのためには、"何が高効率な石炭火力なのか"、その目標を設定し、制度設計としていくことが問われる。2021年3月22日に開催された、第7回「石炭火力検討ワーキンググループ」では、こうした点について議論が交わされた。

審議会ウィークリートピック

目次[非表示]

脱炭素社会へ非効率石炭フェードアウトに向けた課題

2020年7月の梶山経済産業大臣による「非効率な石炭火力」の2030年までのフェードアウトの具体化に向けた指示を受け、複数の審議会の場で、様々な施策を組み合わせることによるパッケージとしてのフェードアウト実現策が検討されている。

例えば制度検討作業部会においては、容量市場における支払い金額に傾斜を設けることにより、発電設備を維持したまま、発電量を抑制するインセンティブを与える「誘導措置」が検討されている。

電力・ガス基本政策小委員会においては、事業者にフェードアウトに関する計画の策定を求めることとしている。

また「基幹送電線利用ルール」を従来の先着優先からメリットオーダー方式へ転換することも、非効率石炭火力のフェードアウトに資するものと考えられる。

施策パッケージのうち、省エネ法に基づく新たな「規制的措置」を検討してきたのが「石炭火力検討ワーキンググループ」であり、2020年8月以来、すでに計7回の会合が開催されてきた。

今回の第7回会合において具体的な目標値等が提案されたので、本稿ではこれを紹介したい。審議会レポートで石炭火力検討ワーキンググループを取り上げるのは昨年8月の第1回・第2回会合以来であるため若干の振り返りもおこないたい。

省エネ法 ベンチマーク目標とは

省エネ法では、新設の石炭火力に対しては、発電方式「超々臨界(USC)」の値を踏まえて発電効率を42.0%以上とすることが定められている。

また、既設発電所を対象とした事業者別の2030年ベンチマーク目標としては、石炭火力で41%以上(いわゆるA指標の一部)、全火力発電加重平均で44.3%以上(いわゆるB指標)の達成が求められている。

このように現行の火力発電効率のベンチマーク目標は火力発電設備全体(石炭、LNG、石油)の目標であるため、LNGや石油を燃料とする高効率火力発電を所有する事業者は、石炭火力による効率が低くともベンチマークを達成することができる。

このため石炭火力検討ワーキンググループでは、石炭火力のみを対象とした新たな指標を作成することを議論してきた。

石炭火力発電に対する規制手法としては、設備単位で発電効率を定める手法と事業者単位で発電効率を定める手法の2つがあるが、地域の実情も踏まえて高効率化に向けた創意工夫や技術開発を促していくため、本ワーキンググループでは【事業者単位】の手法を採用することとした。

石炭火力のみを対象とする新たな目標水準を設定するにあたり、本ワーキンググループでは以下4つの視点に基づくこととした。

まず第1に、最良かつ導入可能な技術(いわゆるBAT:Best Available Technology)を採用した際に得られる水準とすることであり、超々臨界圧(USC)では43%、石炭ガス化複合発電(IGCC)では46%とされている(※いずれも設計効率)。

表1.石炭火力 BAT発電効率

| 発電規模(kW) | 発電方式 | 設計熱効率 |

| 90~110万kW級 | 超々臨界圧(USC) | 43% |

| 70万kW級 | 超々臨界圧(USC)・超臨界圧(SC) | 42.5% |

| 60万kW級 | 超々臨界圧(USC) | 42% |

| 50万kW級 | 超臨界圧(SC) | 42.5% |

| 20万kW級 | 亜臨界圧(Sub-C) | 41% |

| 20万kW級 | 石炭ガス化複合発電(IGCC) | 46% |

出所:石炭火力検討WG

第2のポイントは上位1~2割となる国内事業者が満たす水準とすることである。これは元々、省エネ法ベンチマーク目標とは事業者が中長期的に目指すべき高い水準として設定されるものであるためである。

ところが同じ石炭火力とはいえ、事業規模や事業形態の違いにより、「上位1~2割の事業者が達成する水準」が大きく異なる。

単純に石炭火力を保有するすべての46事業者を分母として1~2割を見るならば、上位5~9者が達成する水準が適正と言える。この場合、発電効率水準は約50%という高い数値となる。これは省エネ法ではバイオマス燃料等の混焼や熱利用により、算定上の発電効率が大きく向上するためである。これを設計効率に対して「省エネ法効率」と呼ぶ。

よって上位1~2割事業者のほぼすべてが、熱利用等を前提とした小規模設備を保有する事業者となる。

他方、実質的に石炭火力由来CO2排出量の大半を占める大規模・中規模事業者(50万kW以上)を分母とするならば、上位1~2割の事業者が達成する水準は約41%となる。

発電規模別に目標値を変えるという考え方もあり得るが、事業者の高効率化に向けた創意工夫は等しく評価されるべきとして、本ワーキンググループではすべての事業者に統一した目標を設定することとした。

第3に、新しい目標値は国際的にみても高い水準である必要がある。この点、日本の石炭火力の発電効率は他国と比較して高い水準となっている。

第4に、新しい目標値は事業者にとって実現可能性のある水準であることが重視されている。省エネ法という既存の枠組みの中では、禁止的な高い目標値とすることは現実的ではないと考えられる。

新たな2030年ベンチマーク目標値

以上4つの論点を踏まえ、本ワーキンググループの結論としては「43%」を目標年度2030年に向けた新たな石炭火力のベンチマーク目標水準とすることが合意された。

この「43%」とは、どの程度高い目標値であろうか。

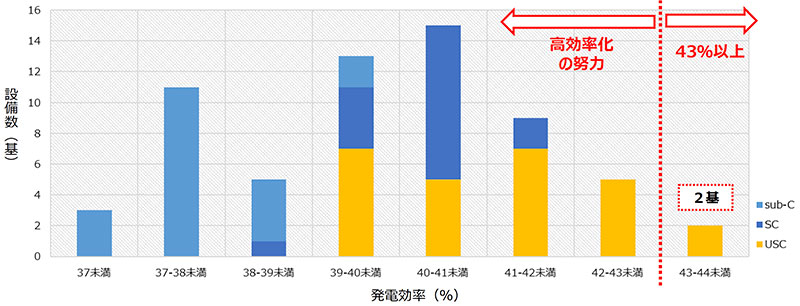

大規模な発電設備を保有する大手電力*に限ると、まず設計効率で見るならば63設備のうちわずか2基(約3%)のみが43%を超える発電効率となっており、残りの61設備ではさらなる高効率化の努力が必要となる。

*旧一般電気事業者に加え、電源開発、旧一般電気事業者や電源開発が共同出資する共同火力を含む。

石炭火力の発電効率・発電方式別の分布

出所:石炭火力検討WG

既存設備であってもタービン改造等の大規模な改修により、一定程度の発電効率の向上は可能であるものの、「43%」は大半の設備にとって達成が困難であると考えられる。

ただし、これはあくまで「設計効率」の話である。

上述のとおり省エネ法では、バイオマス燃料等の混焼や熱利用を算定することにより(補正措置)、「省エネ法効率」を向上させることが可能である。

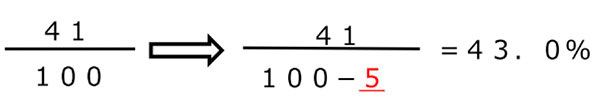

例えば実績効率41%の発電設備に5%のバイオマス燃料を混焼するならば、補正措置により省エネ法効率は43%に改善する。

ワーキンググループ事務局では、新たにバイオマス混焼を開始するにはバイオマス燃料の貯蔵や受払に対する設備投資が必要(100億円近くに上る可能性あり)となるものの、混焼比率5%程度であれば、多くの石炭火力においてバイオマス用ミルの設置が不要であるため、改修や設備追加等の費用を相対的に抑制できると考えている。

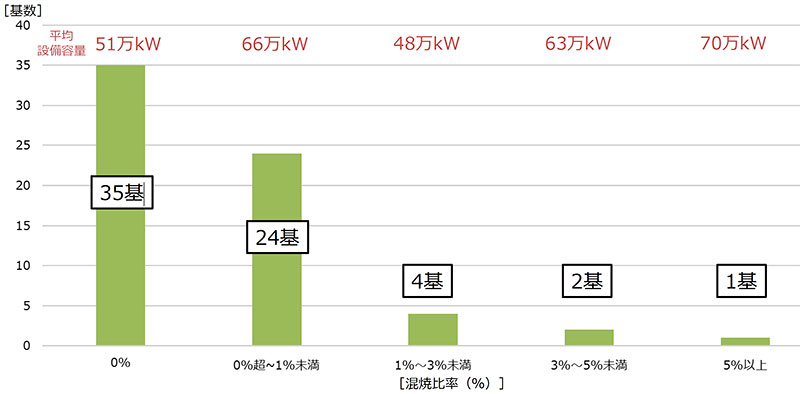

なお2019年時点では、大手電力石炭火力66基のうち約半数が混焼をおこなっているものの、その大半の混焼率は1%未満となっている。

石炭火力のバイオマス混焼率の分布

出所:石炭火力検討WG

オブザーバー参加した電源開発(J-POWER)からは、竹原1号機(60万kW)でバイオマス燃料を10%混焼するために、年間15万トン程度のバイオマス燃料が必要であることが報告された。電源開発では国内未利用材を燃料とする予定であるが、燃料調達には苦慮しているとのことである。

ここで電源開発の報告値をもとに、ごく簡易的に石炭火力1万kW・バイオマス混焼率1%あたりに必要なバイオマス燃料を0.025万トンと仮定しよう。

大手電力が保有する石炭火力を合計3,800万kWとして、すべて混焼率を5%とするならば、約950万トンのバイオマス燃料が新たに必要となる。

林野庁によると、2018年燃料材消費量は国産材で250万トン程度である(林野庁データは体積m3表示であるが、ここでは筆者が簡易的に1トン=2.5m3で換算した)

表2.2018年 燃料材等消費量(m3・トン)

| 千m3 | 千トン | |

| 国産材 | 6,244 | 2,498 |

| 輸入材 | 5,138 | 2,055 |

| 建築廃材等 | 13,020 | 5,208 |

| 合計 | 24,402 | 9,761 |

出所:林野庁資料を基に筆者作成

木質バイオマスエネルギー協会は広葉樹林や早生樹林の活用により、燃料材供給量を現在の2倍以上に増加可能と試算しているものの、バイオマス燃料の需給は一定程度タイトになることが予想される。

また仮に海外からバイオマス燃料を輸入する際には、燃料の持続可能性を担保する必要があると考えられる。現在FIT電源に対しては燃料の基準策定が検討されているものの、FIT制度外の燃料に対して、どのような持続可能性基準が求められるかは不透明な状態である。

なお、省エネ法上の補正措置にあたる混焼とはバイオマス燃料に限らず、今後はアンモニアや水素も算定可能とされる予定である。

概算値としては、アンモニア燃料の必要量はバイオマス燃料と同程度であるものの(大手電力が5%混焼で950万トン程度と想定)、肥料等に用いられるアンモニアの国内市場は年間108万トンである(世界での消費量は年間2億トン程度)。

アンモニア燃料の大量かつ安価な調達が、ベンチマーク目標達成の必須条件となり得る。

また新たなベンチマーク目標43%はあくまで事業者単位であるため、必ずしも個々の発電所すべてが43%を達成する必要はない仕組みである。例えば発電効率の低い電源は設備利用率を低く抑えるなどの運用をおこなえば、加重平均として事業者効率43%を達成することが可能と考えられる。

設備利用率による補正

再エネ電源の導入拡大に伴い、系統の需給バランスを確保するために火力発電はその出力を下げる頻度が増加しており、石炭火力もその例外ではない。

一般論として、電源の設備利用率と発電効率には相関関係があり、設備利用率が低下するに従い発電効率も低下するが、出力調整をおこなうことにより石炭火力は「43%」というベンチマーク目標を達成できないおそれもある。

このため石炭火力を調整力として利用する際には、設備利用率の低下具合に応じた補正値を設定すること(調整力補正の導入)が合意されていた。

第7回ワーキンググループでは発電効率低下の実績値をもとに、補正値の算定式が提案された。

補正値[Y] = -0.037×設備利用率[X] + 3.69

設備利用率が50%の場合、補正値は1.84となるため、仮に調整前の発電効率が41.5%のとき、省エネ法に基づき報告する発電効率は43.34%となる。

なお設備のトラブルやメンテナンス等の自己都合による休止については、需給変動に伴う調整力運用とは別であるため、設備利用率を算出する際にはそれら休止時間を除いて算出することとしている。

新ベンチマークで国内の石炭火力由来CO2をどの程度削減できるのか

国内最大手の火力発電事業者であるJERAは、その「ゼロエミッション2050日本版ロードマップ」の中で、2030年までに非効率な石炭火力(超臨界以下)を全台停止・廃止することや、アンモニア混焼の本格運用を開始すること等により、CO2排出原単位を20%低下させることをコミットしている。

省エネ法の新たなベンチマーク目標「43%」が、国内の石炭火力由来CO2をどの程度削減することとなるのか、定量的な分析が進むことを期待したい。

審議会を見るの最新記事