ESGに向くのは専門組織か、横連携か? 奮闘記に学ぶ【ノウハウ】

企業のサステナビリティに関する情報開示の重要性が増している。社会貢献やCSRと言われてきた文脈と異なり、企業戦略や経営そのものを「ESG(環境・社会・ガバナンス)」の観点から見直すことが求められている。さまざまな企業で「ESG推進室」「サステナブル推進室」を新設する動きもあるが、事業そのもののあり方が問われるだけに一筋縄では進まない。経営のコミットを得て、全社を巻き込むためにはどうすればいいのか? 今春出版された『イチからつくるサステナビリティ部門』(日経BP社)を読み解きつつ、著者の野村総合研究所(NRI)サステナビリティ推進室長の本田健司さんに解説してもらった。

サステナビリティは環境かCSRかESGか

企業のなかで「サステナビリティ」を担当する部門はどこか? CSR担当、環境担当、IR担当、経営企画部、広報部など、どの部門に紐づいているかは企業によってバラバラだ。

「国内企業では、2000年代前半からCSR推進の担当部門がつくられたところが多く、サステナビリティと聞くと、社会貢献活動やボランティア活動などを担う部門だと思う人も相変わらず多い。だが、近年の流れは異なる」と本田さんは言う。

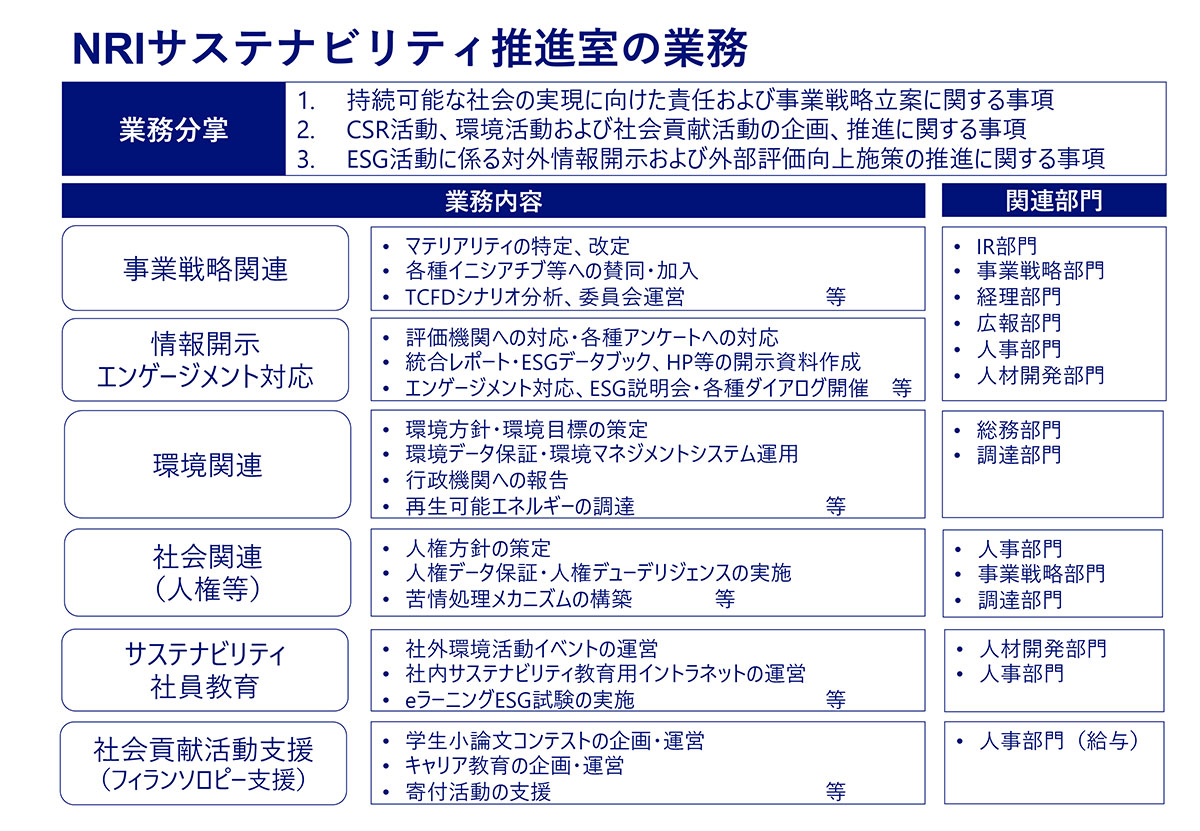

企業の経営や事業戦略として、どう気候変動対策に向き合い、課題を解決するかが求められつつあるためだ。実際、本田さんによると、NRIの現在のサステナビリティ推進室の業務の7割は、この7年間で新たに作り上げたもので、事業戦略や情報開示、環境や人権に関するガイドラインの策定などに主軸が移りつつあるという=図。

(NRI・本田健司氏作成)

特に様相が大きく異なるのは、その業務内容が全社網羅的である点。例えば、CO2排出削減を進める場合、さまざまな事業部門でそれをどう実現するか検討しなければならない。一部門では解決しない業務だ。

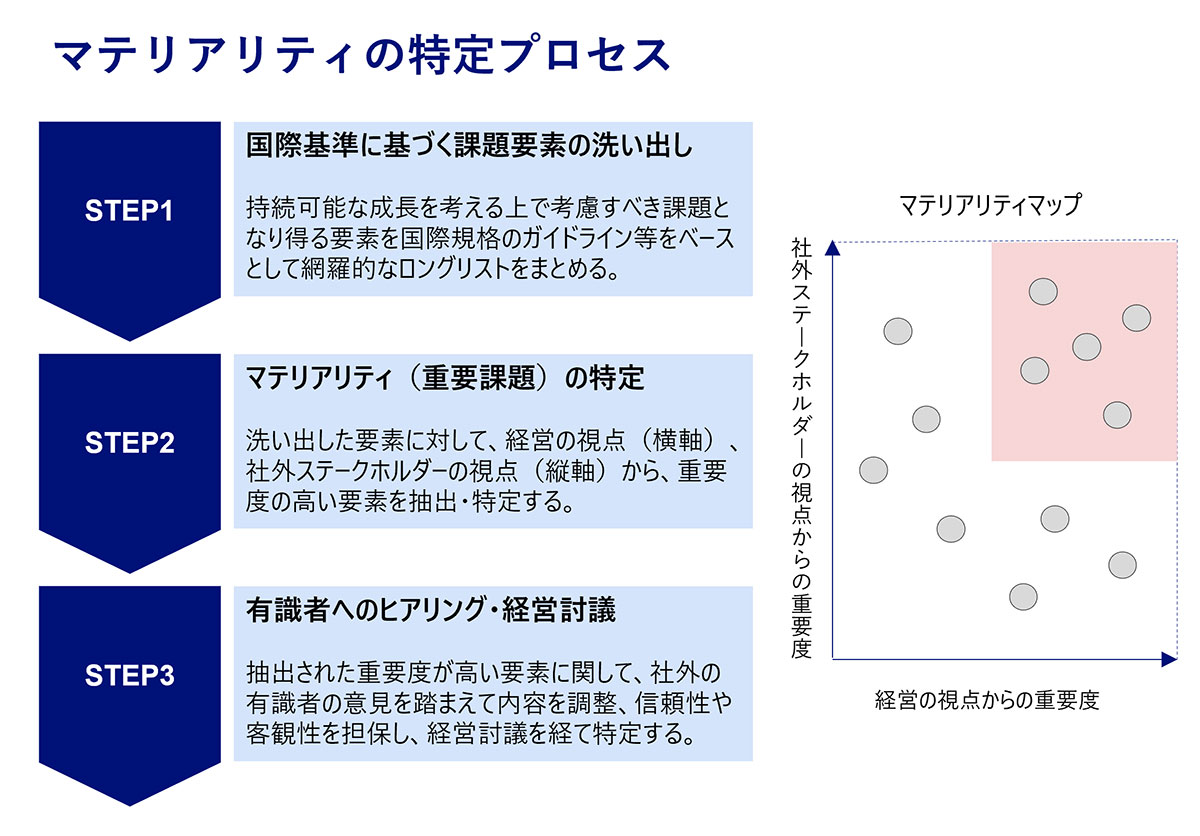

このため、本田さんは著書でも「まず行うべきは、マテリアリティの特定」と説く。マテリアリティとは、自社の戦略や企業価値に影響を与える重要な課題のこと。会社が何に優先的に取り組むべきかを特定する作業だ。

ESG情報開示の前に欠かせない「マテリアリティ」

2016年に環境推進室とCSR推進室が合併してサステナビリティ推進室が発足したと同時に、本田さんたちはマテリアリティの再作成に着手した。10年に初めて作成されたものがあったが、6年間、見直されていなかったためだ。検討にあたって、最初の策定にかかわったコンサルティング部門の専門家に支援してもらった。

社内の専門家はマテリアリティには2種類あると説明した。社会に負の影響を与えていないかを検討する「ネガティブインパクトの抑止」の側面と、正の影響を与える事業をどう創造するかという「ポジティブインパクトの促進」の側面。本田さんは、ネガティブインパクト抑止に絞ることを決断した。

だが、のちに本田さんはそれを「若干、後悔した」。経営層は事業の拡大のほうに関心が高く、リスクの開示には懸念を示す傾向がある。ネガティブインパクトに絞ったマテリアリティは、その意図を理解してもらうのに時間がかかってしまったのだ。一方で、ポジティブインパクトを含めて策定しようと思えば、「各事業部門の役員を巻き込むことを余儀なくされ、約4ヶ月でまとめることはできなかっただろう」とも記した。

(NRI・本田健司氏作成)

東京証券取引所の「ESG情報開示実践ハンドブック」も、最初に取り組むべきは「マテリアリティの策定」だと示している。だが、そのためには全社や全経営層を巻き込む必要があり、それがハードルとなってしまう。

NRIでは22年までの中期経営計画がすでに走っていたため、本田さんは現実的な解決策として「割り切った」。他方、ネガティブインパクト抑止面でのマテリアリティは、DJSI(Dow Jones Sustainability Indices)等のESG株式指数の評価に重要なため、策定にこだわった。

ESGを「投資家」文脈で考えれば、ネガティブインパクト観点が重要になる。ただ、実際には、ESGはもはや投資家文脈だけでなく、最近では「ESG経営」という言葉が出てくるなど経営全体の文脈、つまり「コーポレート・サステナビリティ」の文脈で語られるようになってきた。

NRIがマテリアリティを特定したのは16年。「その後、NRIを取り巻く社会も変化した。22年に策定される予定の次期中期経営計画のタイミングでは、マテリアリティを見直す必要がある。それは、NRIの経営にとって重要なテーマの一つになるだろう」と示している。

専任担当者不足は悩みであり、強み

ESG外部評価の躍進に貢献してきた本田さんだが、最も苦労したのは、「人手不足」だという。推進室発足後、業務が増え忙しさは増した。推進室のメンバーはみな、他部門との兼務。だが、外部評価機関へのアンケート回答が壁にぶつかったことで、その「弱点」は「強み」に変わった。

それまで本田さんは、アンケートへの回答業務にみずから取り組んでいたが、発足後は多忙で難しくなっていた。それまでは、本田さんの回答案を複数のメンバーで議論して修正し、最後に英語に翻訳する手順でおこなっていた。だが、回答案作成の時間がなくなった。周りを頼るしかなくなった。

推進室のメンバーは、事業戦略部、経営企画部、経理財務部などの各部門と兼務している。このため、各部門にヒアリングして自分でつくる方法をやめ、最初からメンバーと一緒に回答案を作成する作業に切り替えた。日本語の回答案をつくるステップを省き、最初から英語に堪能な外部の専門家も入れて、その場でみんなで一緒にアンケート質問を読み、一緒に回答案を考え、英語で回答文を作成してもらう。

会議は1回に3、4時間、それを4、5回行う必要があった。それでも、本田さんは「事業や経営、経理など各部門のメンバーがいたのが良かった。ESGはテーマが多岐にわたるから、環境やCSRに詳しいだけでは対応できない」と話す。

そして、この経験から「初期の段階ではESGは専従担当者を置くのではなく、横軸の体制が向く」と本田さんは感じたという。「委員会やタスクフォースを立ち上げ、他部門を頼ることで道が開ける」と話してくれた。

転換点だった「ESG説明会」、経営層や社内に浸透

もうひとつ、さまざまな部署を巻き込むことの重要性を本田さんが痛感したのは、19年2月に開催したESG説明会だったという。

説明会開催準備の着手から当日まで約3ヶ月。社長や担当役員の発表内容、資料作成など「コンテンツ作り」の時間は限られていた。推進室ではリソースが足りないと考え、「自分たちですべてやることを諦めた」。社長の資料はいつも作成している事業戦略部、ガバナンスはIR室、といったように、日ごろから近い業務を担当している部門がそれぞれ快く引き受けてくれた。「無理かと思っていたのですが、頼んでみるものですね」と本田さんは振り返る。

メリットは、各部門がそれぞれ業務を担当してくれたことだけではなかった。各部門でそれぞれ、サステナビリティ観点から資料作りを進めることで、社内全体での理解が広がっていくのを感じたという。その後の事業計画にサステナビリティの要素が取り込まれたり、IR室が発行する統合レポートで財務情報と非財務情報が一体化され、「こんな感じでいいかな?」というコミュニケーションが行われたりした。

最初に役員からESG説明会の開催指示があった時、本田さんは「時期尚早」と感じたという。当時、説明会まで開催しているのは国内で有名なサステナビリティ先進企業に限られていたからだ。だが、結果的には、社長が対外的な説明をしたことで、社内の関心が高まり、考え方も統一され、サステナビリティ経営が加速することにつながった。「経営会議で色々な報告をしても、多くの人は右から左に流れてしまう。その意味で、各部門を巻き込んで開催する説明会のメリットは大きい」と意義を語った。

<プロフィール>

本田健司 野村総合研究所サステナビリティ推進室長

システムエンジニアとして証券・公共などのシステム開発に従事した後、香港に3年間駐在。2000年以降、ネット通販や携帯・スマホのカーナビアプリ開発など新規事業の立ち上げを担当した。13年5月に本社総務部に異動し、サステナビリティ活動に関わる。16年10月から現職。

『日経ESG』に2019年10月号から連載していたコラムをもとに、2021年4月、『イチからつくるサステナビリティ部門』(日経BP社)を出版。本記事で紹介した奮闘ぶり以外に、具体的な取り組みノウハウを紹介している。

気候変動の最新記事