2019年12月、スペインのマドリッドで開催されたCOP25(気候変動枠組み条約第25回締約国会議)では、パリ協定の第6条の合意が焦点のひとつだった。しかし、結果として合意することができず、2020年11月のCOP26に持ち越された。

そもそも、パリ協定第6条とはどのような内容なのか、なぜ合意できなかったのか、そして日本をはじめ国際社会にどのような影響を与えるのか。今後の見通しも含め、WWFジャパン(世界自然保護基金ジャパン)環境エネルギー専門ディレクターの小西雅子氏にお話しをおうかがいした。

京都メカニズムからパリ協定第6条へ

―パリ協定の第6条とはどういった内容、位置付けなのでしょうか。

小西雅子氏:地球の平均気温上昇を2℃未満、できれば1.5℃未満に抑制する、ということで合意され、発効したパリ協定ですが、ルールブックがほぼ完成したのは、2018年のCOP24です。このときに、第6条が先送りされました。

パリ協定のルールブックにはいくつものテーマがあります。一番重要なのは、「緩和」で、これは各国の温室効果ガスの削減目標を決めるものです。次が「適応」で、平均気温の上昇に対してどのような対策をとるのか、ということです。その緩和と適応の双方に、技術移転や資金などが含まれます。

パリ協定第6条は、基本的には緩和に属する内容です。しかし同時に、技術移転や資金、温室効果ガス削減の検証などの透明性にも関連し、それぞれに影響がある内容です。

では、具体的な第6条の内容はどういったものか。本質的には市場メカニズムについて規定したものです。

例えば先進国が資金と技術を出して、ホスト国である途上国で温室効果ガスの削減プロジェクトを実施します。

例えば発電所を作るプロジェクトで、太陽光発電にしたならば、石炭火力を実施した場合よりも二酸化炭素を削減することが可能となります。石炭火力発電を使ったら温室効果ガスを排出してしまう量に対し、太陽光発電の導入のプロジェクトで排出削減できた分が「排出クレジット」として産み出されることになります。その排出クレジットを、資金を拠出したドナー国である先進国の削減目標に充ててもよいという仕組みです。資金を使って、排出枠を創出し、温室効果ガス削減量を取引する市場をつくるのが、市場メカニズムです。

市場メカニズムは、京都議定書で初めて導入されました。いわゆる京都メカニズムです。国どうしの排出枠の取引のことで、先進国どうしで温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施する「排出量取引制度」と「共同実施」、そして先進国が途上国でプロジェクトを実施して排出削減する、「CDM(クリーン開発メカニズム)」があります。今回のパリ協定でもこういった市場メカニズムを含む京都メカニズムを取り入れようと話し合われてきました。これが、第6条なのです。

―ということは、京都メカニズムのパリ協定版が、第6条ということですね。

小西氏:京都議定書では、市場メカニズムの仕組みは単純でした。というのも、排出削減目標義務が課されたのは先進国のみで、途上国は削減行動するが目標は課されてなかったからです。先進国は、途上国で温室効果ガスの排出量を削減して創出した排出枠をクレジット(CER)として自国の排出削減に使うことができました。

そもそも、温室効果ガス削減プロジェクトによって、どれだけ削減できたのかを正確に測定するのはある程度の技術的な能力を必要とします。京都議定書時代のCDMは、先進国から技術と資金が提供されて、途上国自身の能力向上にもつながるので、先進国にとっても途上国にとってもウィンウィンの関係でした。

一方、パリ協定では先進国、途上国とすべての国が温室効果ガスを削減、もしくは何らかの削減行動をすることになっています。大前提としては、お互いの削減量がどれくらいかを把握できる国でないと、市場メカニズムは機能しにくいのです。

ところが、まだ削減量はおろか温室効果ガスの排出量をきちんと算定できる国ばかりでないのが実情です。しかも、各国の削減目標は、絶対量とは限らず、GDP原単位など、さまざまです。目標も単年度だったり、複数年度だったりします。

したがって、パリ協定で市場メカニズムを機能させようとすると、非常に複雑な連立方程式を解くような複雑なルールが必要となります。そのことが、第6条がここまで合意できなかった大きな理由のひとつになります。

排出削減のダブルカウントは防げるのか

―第6条について詳細に教えてください。

小西氏:第6条には3つのルールがあります。このうちCDM方式となるのが第6条4項と言われるものです。

これは国連の管理による仕組みです。ホスト国で削減できた分をドナー国が受け取るには、国連に設置された機関を通して行います。すなわち国連で共通のルールを管理する機関が必要となります。実際に、CDMでは、国連内にCDM理事会が設置され、運用してきました。

一方、パリ協定でもうひとつ設定されたものが第6条2項です。これは国連が管理しないシステムです。例えば日本とインドネシアが二国間協定を結んで、そのルールにしたがって削減プロジェクトを実施し、創出されるクレジットを分配するというものです。クレジットの分配方法なども二国間で決め、国連は通しません。日本が導入しようとしている二国間クレジットは、第6条2項に相当します。

そして3つめに、第6条8項があります。これは非市場メカニズムとよばれています。一部の中南米諸国が主張しているもので、排出枠を市場で取引するという考えに否定的で、市場を介さないで国どうしで協力して削減プロジェクトを実施するというものです。ただし、これは概念だけで中身はまだ具体化されていません。

―どういった部分で、第6条の合意ができなかったのでしょうか。

小西氏:争点となった部分はいくつかあります。

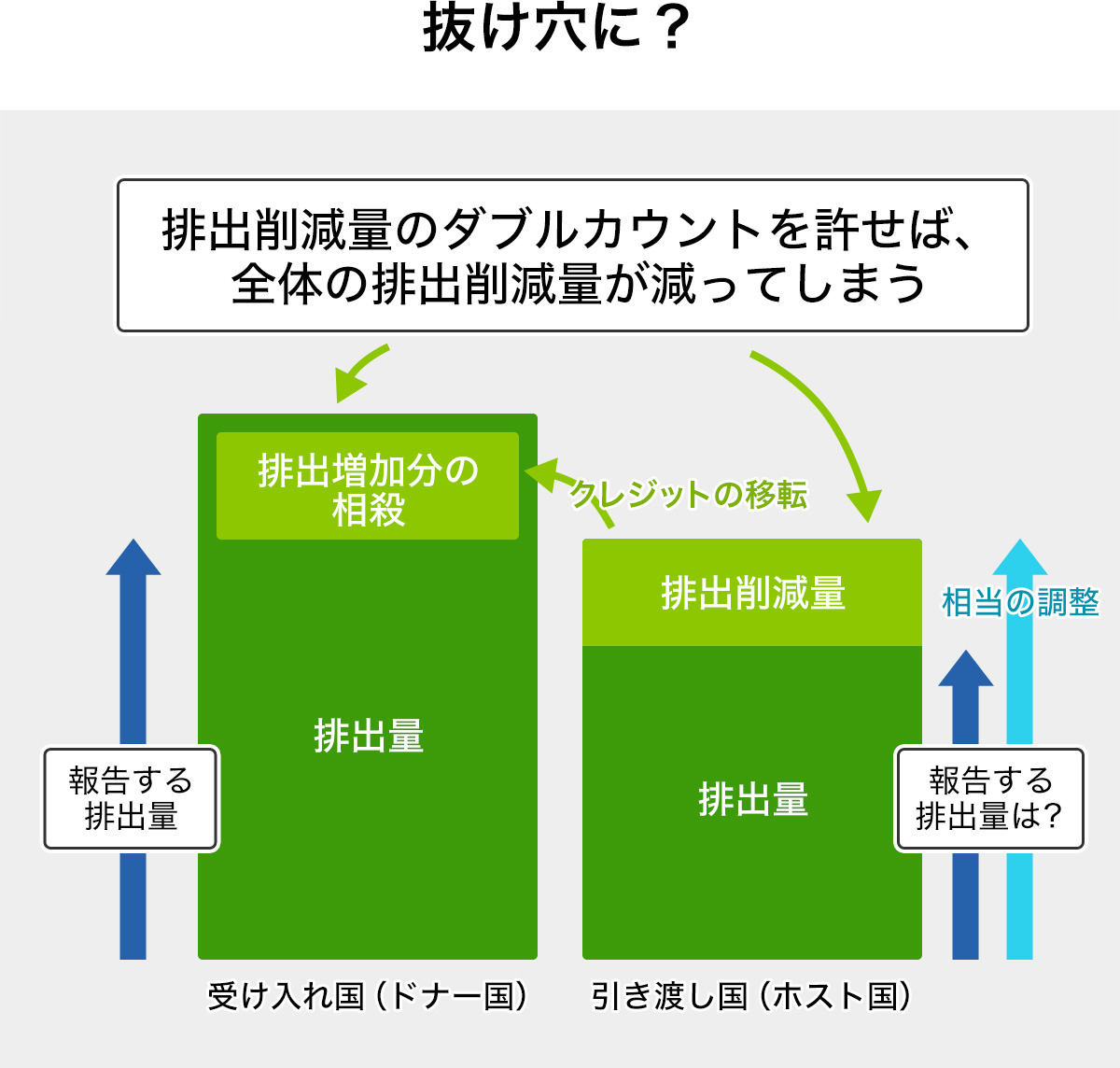

第6条において一番重要なのは、いかにしてダブルカウントを防ぐかです。

先進国が途上国でプロジェクトを実施し、排出枠のクレジットを創出したとします。このとき、資金を払った先進国は当然、この排出クレジットを自国へ移転して排出量を削減したと申告します。ところがプロジェクトを実施した途上国でも排出量を削減したことを計上したとします。すると削減量を2回カウントすることになります。結果として、同じ排出量削減がホスト国とドナー国から二重に削減されたことになってしまいます。これがダブルカウントです。

―なぜダブルカウントの可能性が生じるのでしょうか。

小西氏:互いに排出削減の絶対量を正確に測れる国どうしならば、問題はありません。ところがパリ協定では途上国も含めてすべての国が削減行動に取り組むことになっているため、絶対量削減の目標を設定した国だけではありません。中国のように、GDPあたりのエネルギー原単位での削減目標の国もありますし、さらには電力部門だけの目標の国や、政策目標の国などいろいろあります。

例えば途上国の無電化地域に、ディーゼル燃料を使用した発電の代わりに太陽光発電を導入するプロジェクトが実施されたとします。その際に削減された排出量を、ホスト国(途上国)と先進国(ドナー国)の両方で削減したと報告するならば、それはダブルカウントになります。

特に途上国の持つ目標が絶対量の目標でない場合に、どのように削減量を調整して組み入れるかのルール(相当調整と呼ばれる)などを作って、ダブルカウントを防がなくてはならないのです。

一方で、例えば電力部門だけしか目標をもっていない国がホスト国の場合、鉄鋼部門で温室効果ガスを減らすと、ドナー国はクレジットを得ますが、電力部門は変わらないので、ホスト国の削減目標は変わらないままです。これであれば、ダブルカウントの心配がありません。

国ごとに異なった形式の削減目標となっているがゆえに、ダブルカウントを防ぐルールがものすごく難しくなっています。おそらく完全に防ぐことは不可能でしょう。では、それをどこまで厳格にできるか。特に市場で取引するのならば、1t- CO2の排出削減量がどこの国でも平等の価値でないと取引の信用が失われてしまいます。

―ダブルカウントをめぐって、どのような議論があったのでしょうか。

小西氏:ブラジルがダブルカウントを容認する発言をしていました。ほとんどの国はダブルカウントに反対なのですが、国連の合意はコンセンサス方式なので、一国でも反対するとまとまりません。これが今回交渉決裂した理由のひとつです。

もっとも、ブラジルは第6条2項がダブルカウントを防ぐことは、COP21決定で決まっているのでこれに対しての文句は言っていません。しかし第6条4項はダブルカウントという言葉を使って、それを防ぐことについては明記されていません。ブラジルはこの条文をたてにとって、ダブルカウント容認を主張しています。

実は別の条文で国の削減目標の間で二重計上をしてはならないことは明記されているのですが、表向きブラジルは、国際法の条文解釈の争いの形をとって主張しています。

こうしたブラジルの主張に対し、欧州連合(EU)やスイスは、ダブルカウントを認めるくらいなら第6条なんてなくていいと強く主張しました。実は、第6条の合意がなされなくてもパリ協定の運用に大きな支障がないからです。一方、ブラジルにとっては合意がないと第6条を使うことができず、このことがブラジルへのプレッシャーとなっています。

こうした交渉の駆け引きの末、ダブルカウントを含めた争点で第6条は合意しませんでした。

ブラジルの本音は京都メカニズムのクレジット流用

―ほかにも争点となった部分はありますか。

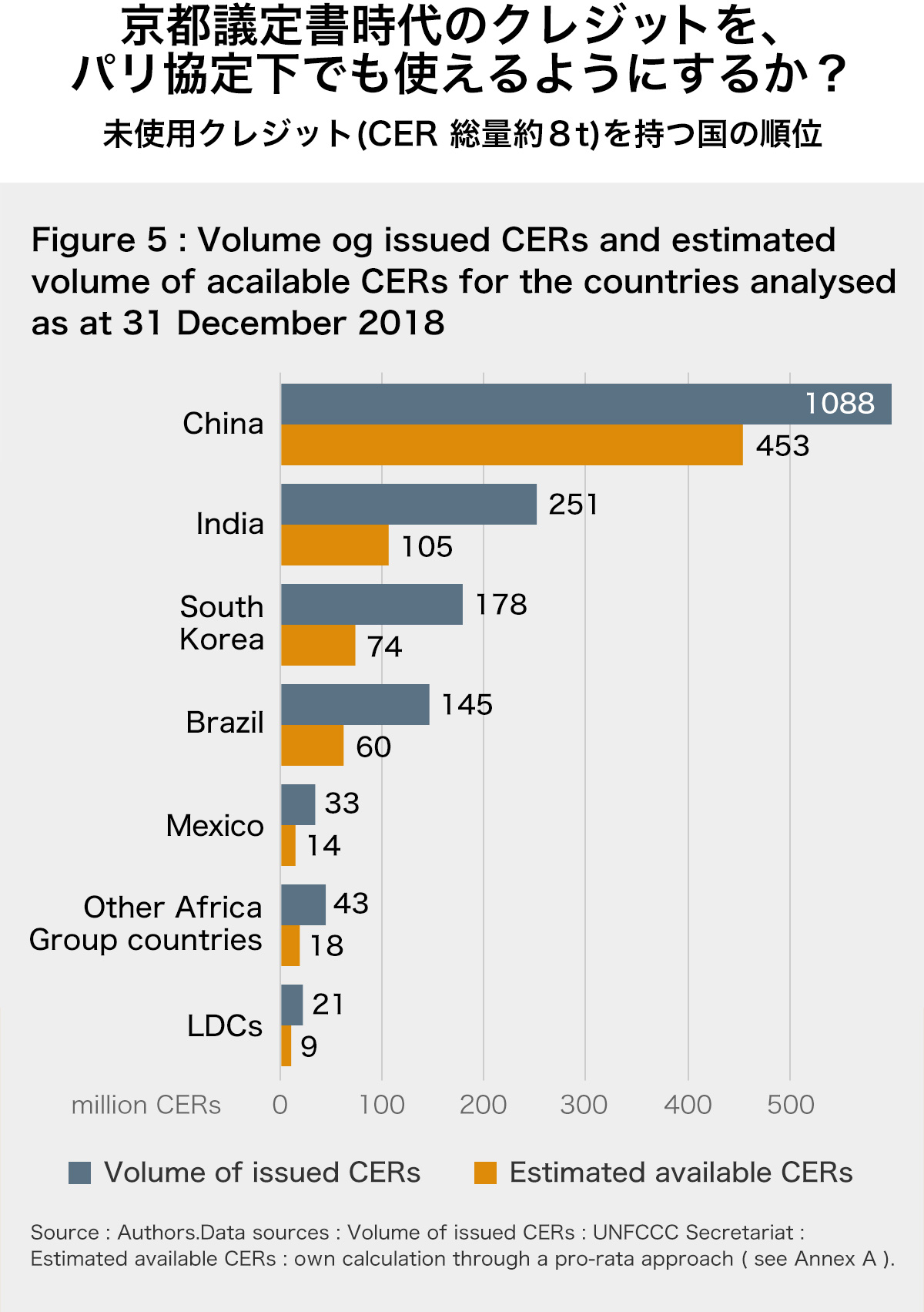

小西氏:実は、一番の争点は京都議定書のときのCDMによって生み出されたクレジットであるCERを、パリ協定にも使用できるか、ということが争点でした。京都議定書時代の各国の目標は高くなかったため、使われていないCERは途上国にたくさんあります。だいたい8億t- CO2くらいです。ブラジルは、残っているCERをパリ協定にも使えるようにしてほしいと強く主張しました。

日本の年間の排出量全体は12~13億t- CO2なので、かなりの量のCERが残っていることになります。これを使うと、パリ協定の排出量削減効果を弱めることになります。同じくCERを残している中国やインドは使用に賛成しましたが、ほかの国は大反対です。そのなかでブラジルは絶対に譲らなかった。

実は、今回交渉が決裂した一番の要因は京都メカニズムのCERを使用可能とするかの是非にあり、ダブルカウントは交渉の駆け引きのスケープゴートでした。最終日までに順次出された3つの議長案の変遷をみていると、どんどん抜け穴がひろがっていくかたちになっています。

最初の議長案では、CERは使ってはいけないか、条件をつけて使用可能にする。次の案では、CER使用不可が消えてしまい、条件闘争になっている。使われないCERはリザーブに入れるというところまで折れてきた。こうした交渉に危機感を覚えたコスタリカなどの国は、緊急声明を出す事態になりました。

最終案は2023年まではCERの利用は認めるなど、いくつもの条件を加え、リザーブに入れたものはどうするかは後で決めるという、あいまいさを残した内容になっていました。

結局、今回は合意が流れて交渉決裂となりましたが、結論から言うと私は流れてよかったと思います。

―CDMでは、クレジットの認証にあたって資金の一部が途上国を支援する資金となっていました。第6条でも同様でしょうか。

小西氏:途上国は、適応のための資金源としても、第6条を重視していました。実際に、第6条4項のプロセスでは、国連の機関を通して一定額を気候関連の基金へ回すことで、自動的な資金源となります。

一方、第6条2項では、このことが規定されていません。そこで、第6条2項も資金源にする、というのが途上国の主張でした。日本を含むアンブレラグループ(米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどのグループ)はこれに反対していました。

もっとも、第6条2項に対応するのは、現状では主に日本の二国間クレジットのみです。資金拠出は義務でなければかまわないとして「推奨する」という文言となり、割合も資金の2%ということで最終案は落ち着いています。

もうひとつ議論となったのは、排出枠の移転にあたってのディスカウントです。世界全体で削減を実現するために、削減量をあらかじめディスカウントするという考え方です。

例えば、ホスト国で10t- CO2の温室効果ガスを削減したとしましょう。これをディスカウントして8t - CO2をホスト国とドナー国で分配する、という考え方です。

これも第6条4項には適用されますが、第6条2項にも適用するという議論です。アンブレラグループの反対がありましたが、最終案では2%以上のディスカウントで今後の会議で決めていく主旨の文言が入っていました。

日本の二国間クレジット活用には排出量取引制度導入を

―そもそも論になってしまうのですが、パリ協定の場合、削減目標は各国が自主的に決めることになっています。そうすると、論理的には各国が可能な削減目標を設定していると考えられます。だとしたら、第6条というのは、パリ協定を機能させるのに必要なのかどうか、疑問があるのです。

小西氏:実は環境NGOの間でも、議論になっており、不要論を主張する団体もあります。 しかし、WWFとしては、2つの意味で、第6条は重要になりうると考えています。

第一に、これは民間に温室効果ガスの削減のインセンティブを与える仕組みだということです。第6条があることで、温室効果ガスの削減がビジネスチャンスとなり、経済活動にとりこむことができます。これが結果的に、気候変動問題に取り組むステークホルダーを増やすことになります。

第二に、適応に対する資金の確保です。実は、緩和(削減行動)に関しては、省エネルギーや再生可能エネルギーなど、経済的に儲かる面があるので、緩和には民間資金を含めて資金が流れ込みますが、温暖化の影響に対応するための適応には、儲けが出るわけではないので、民間資金を含めて資金が集まりにくいのです。適応を含めた資金の確保は、これまで一貫して特に途上国の悩みでした。

もちろん、COPにおいて、先進国は資金の拠出を表明してきましたが、それは途上国が主体的に集められるものではなく、かつ主体的に使途を決められるものではありません。そこで、途上国は、先進国のその時々の意志に依拠せずとも集まる資金源を求め、訴えてきました。

―ところで、第6条2項は、ほぼ日本の二国間クレジットに対応するものだということですが、そうだとしたら、第6条の合意ができなかったのは、日本に大きな影響を与えることになるのではないでしょうか。

小西氏:影響もありますが、日本がもっと考えるべきこともあります。

現在の二国間クレジットの資金は、ほぼ政府の資金で行われており、民間の資金活用はまだこれからです。

さらに、これにはもうひとつの側面があります。仮に、二国間クレジットが認められたとしても、日本国内で排出量取引がないと、民間が取り組むインセンティブがありません。国内に排出量取引制度があり、市場があってのクレジットであり、それによってビジネスが拡大します。

EUはすでに排出量取引市場(EU-ETS)があり、今は中国や韓国などといった新興途上国にも広がっています。こうした市場がやがてリンクしていったときに、日本は入らなくてもいいのでしょうか。

さらに言えば、こうした取り組みは、たとえ第6条がなくても可能でしょう。

その上で、日本は途上国への技術移転を得意としていますし、二国間クレジットをきちんとした仕組みにできれば、世界でその仕組みを参考にして使うことができます。こうした形で、日本は世界に貢献できると思います。

COP26グラスゴー会議の焦点は削減目標引き上げ

―最後に、第6条とは離れて、2020年11月のCOP26の見通しについておうかがいいたします。

小西氏:英国グラスゴーで開催されるCOP26では、やはりNDC(各国の削減目標)の引き上げを期待しています。パリ協定における現在の各国のNDCを積み上げても、平均気温の上昇は3℃に達してしまい、削減目標は不十分だからです。

欧州はグリーンディールを発表しており、2030年の40%削減目標を50~55%に引き上げ、2050年の温室効果ガスゼロのコンセンサスをとろうとしています。また、開催国となる英国は、2050年カーボンゼロが法制化されていますので、ホスト国として強いリーダーシップで他の国に促していくと思います。

こうしたことを背景に、主要国がNDCの引き上げをきちんと行うかどうかが、COP26の勝負ということになります。