パッケージとしての非効率石炭火力フェードアウトを「規制的措置」の観点から考える:第1回・第2回「石炭火力検討ワーキンググループ」

審議会ウィークリートピック

2020年7月3日における、梶山経産相の非効率石炭火力フェードアウトの表明を受けて、経済産業省では具体的な検討が進み始めた。8月には7日と25日の2回「石炭火力検討ワーキンググループ」が開催されている。今回は、このワーキンググループにおける議論を紹介する。

非効率石炭火力の実効性あるフェードアウトに向けた新たな仕組みづくり

非効率石炭火力のフェードアウトに向けた、実効性のある新たな仕組みの検討が開始された。石炭火力発電所を保有する事業者の財産権を脅かしかねない議論であるため、フェードアウトの検討は「規制的措置」や「誘導措置」、また電力系統利用ルールの見直し等を含めた総合的なパッケージとして検討が進められている。

その中で、「規制的措置」を担うとされているのが、本稿でお伝えする「石炭火力検討ワーキンググループ」(以下、石炭火力WGと呼ぶ)である。

電力・ガス基本政策小委員会と、省エネ法に基づく発電効率基準を議論する省エネルギー小委員会の下に、2020年8月に新たに設置された合同WGである。

8月にはすでに2回のWGが開催され、精力的に議論が進められている。本稿では第1回・第2回WGの内容をまとめてご報告したい。

国内石炭火力の現状

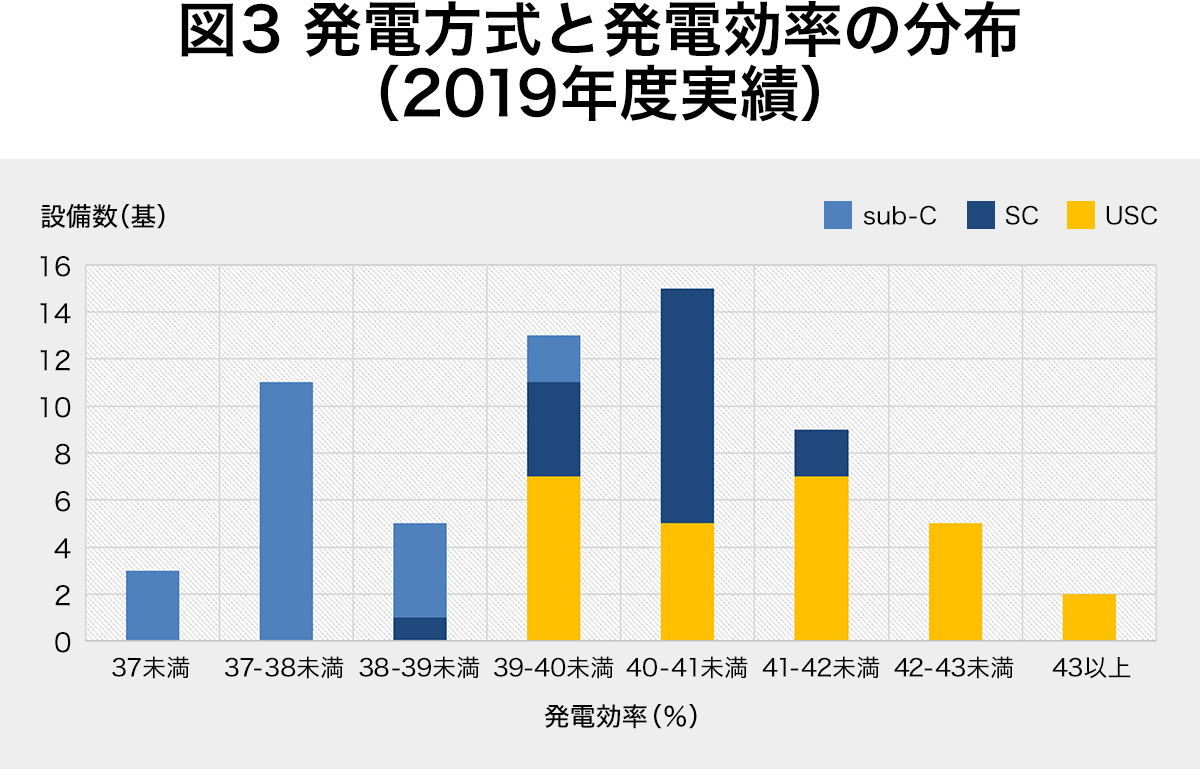

今回の議論の出発点である第5次エネルギー基本計画では、フェードアウト対象として想定されている「非効率な石炭火力」とは、発電方式が「超臨界」以下のものと明記されている。発電方式は、その構造や蒸気圧力・蒸気温度により定義されており、概ねその発電効率は亜臨界圧(SUB-C)で38%以下、超臨界圧(SC)で38%~40%程度とされている。

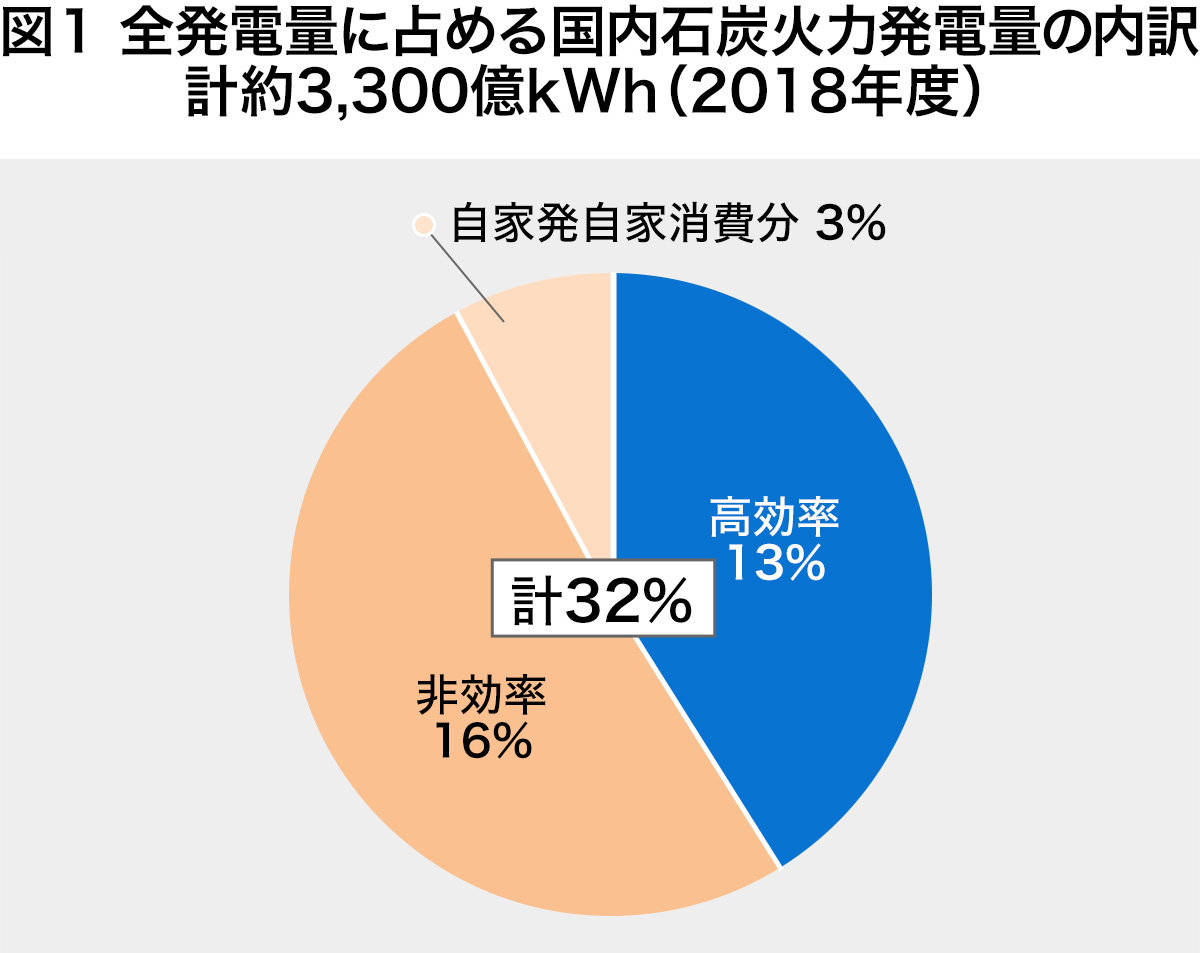

この区分に従う場合、2018年度時点で非効率該当が114基、高効率該当は26基存在する。発電量で見ると、非効率が16%、高効率が13%、自家発自家消費分が3%となっており、2030年度エネルギーミックスの石炭火力比率26%を超過している。

しかしながら、梶山経済産業大臣が今年7月3日の会見で述べたように「脱炭素社会の実現を目指す」ことが本施策の目的であるならば、「非効率な」石炭火力とは何かをあらためて定義する必要がある。

省エネ法に基づいた規制措置

現在、発電事業者に対する「規制的措置」としては、省エネ法に基づき火力発電の高効率化を求めている。具体的な発電効率基準としては、新設の石炭火力においてはすでに多数の設置実績のある超々臨界圧(USC)の値を踏まえて42.0%と定められている。また事業者別の2030年ベンチマーク目標としては、石炭火力で41%以上(いわゆるA指標の一部)、全火力発電加重平均で44.3%以上(いわゆるB指標)の達成が求められている。

2018年時点では、石炭火力を保有する46事業者のうち既に約4割の事業者がA指標・B指標いずれも達成済みとなっている。好成績の事業者が多いことには1つの理由がある。

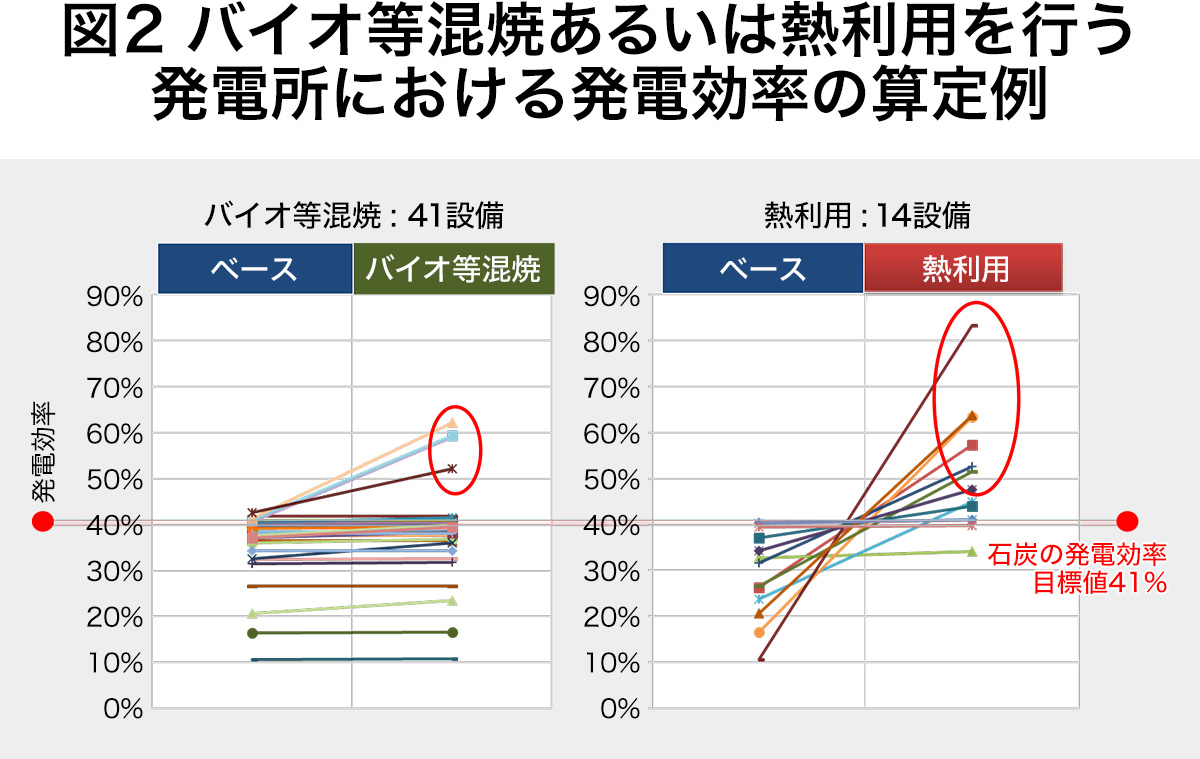

省エネ法では発電効率を算出するにあたり、独自の計算式を用いている。バイオマス燃料を混焼する場合、投入するエネルギー量(分母)からバイオマス燃料のエネルギー量を除外することが可能である。また、コージェネレーション(熱電併給)の場合は、発電設備から得られる電力エネルギー量(分子)に熱エネルギーとして活用されるものを加えることが可能となっている。これにより、図2のようにベースの発電効率が低い石炭火力発電所であっても、バイオマス燃料等の混焼や熱利用により、省エネ法における算定上の発電効率が大きく向上する例が多いことが報告されている。

省エネ法では「発電効率」という言葉を用いてはいるが、その独自の計算式で算定しているものは、より広い熱効率やエネルギー効率、総合効率を評価していると言える。

エネルギーをトータルで無駄なく利用するという考え方や評価方法には十分に合理性はある。しかしながら、独自算定式を用いた場合に軽々と目標値を上回る場合には、目標値の設定そのものを再考する必要があろう。

通常ベンチマーク目標は、事業者が中長期的に目指すべき高い水準として設定されており、具体的には上位1~2割の事業者が満たす水準とされている。石炭火力ですでに4割以上の事業者が達成済みであるならば、新たな高い目標値を検討するべきタイミングを迎えていると言える。もしくは、バイオマス燃料等を混焼する場合の目標値、コジェネの場合の目標値を別途新たに設けるべきではないだろうか。

「非効率」をどのように定義するか?

そもそも「非効率」石炭火力とは、何の効率が悪いことを指すのだろうか?

発電所なので、まずは「発電効率」を捉えることは自然であるが、上述のように第5次エネルギー基本計画では、単純に発電方式が「超臨界圧(SC)」以下のものとされている。

ところが図3のように発電効率を実効率で見ると、超々臨界圧(USC)で発電効率41%未満の設備がある一方で、超臨界圧(SC)で発電効率41%以上の設備も存在するなど、単純に発電方式だけでは発電効率は決まらないことが報告された。

よって本WGの今後の議論では発電方式ではなく、発電効率を指標とすることが合意された。

では発電効率をどのように定義・評価するのか?

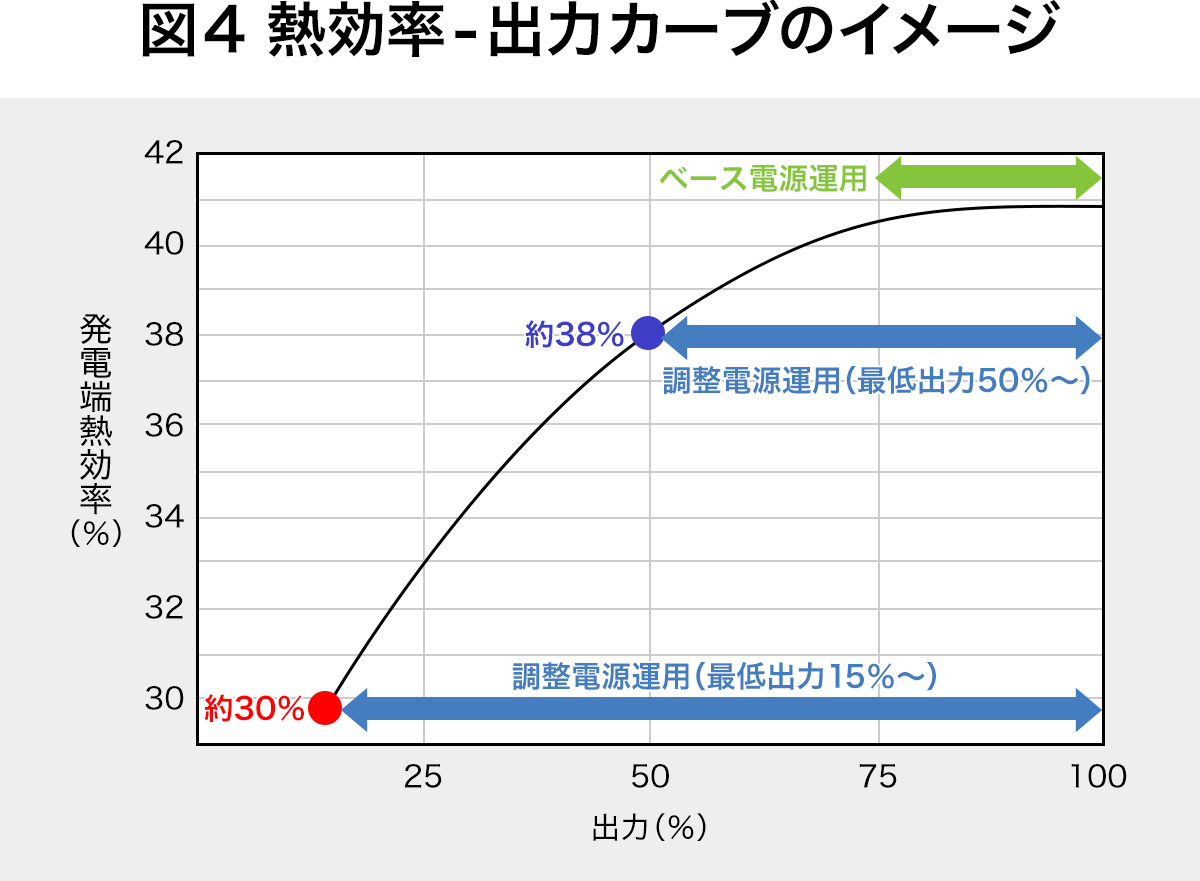

まず「設計値」と「実績発電効率」の違いがある。省エネ法では実績発電効率で評価されている。

さらに「実績」発電効率も、設備の運用状況により数値が変動する。一般的にフル稼働近辺では効率は良いが、出力を下げるにつれて発電効率は低下する。

特に顕著な例としては、再エネ出力増加に伴い石炭火力を最低出力で稼働する場合、熱効率は約30%まで低下する。九州エリアのように石炭火力の昼間帯停止や最低出力運転が頻発する場合、年間を通じた実績発電効率もすでに悪化していると考えられる。

「実績」とは年間実績のことなのか、定格出力時のことなのか、どの断面で評価するのか定義が必要であろう。

しかしながら、稼働停止もしくは最低出力15%で稼働するということは、当該石炭火力からのCO2年間総排出量は、24時間365日フル稼働した場合と比べて抑制されている可能性もある。

この観点では、今回の非効率石炭火力フェードアウトが、具体的に何を目的とした施策であるのかをまず明確にする必要がある。これにより、フェードアウト対象の評価基準が明確化されると考えられる。

発電効率や総合効率で評価する際にも、原則に対して様々な「例外」が生じることが予想される。梶山経産相発言のように「脱炭素」を目的とするならば、CO2排出量を評価基準とすることも、一部委員から提案された。

事業者ヒアリング

石炭火力は、いわゆる電力会社・発電事業者以外に、製造業においても多数保有されていることが特徴である。(製鉄、化学、製紙、セメントの4業種で合計56基633万kW)

よって、本WGでは電力業界のみならず製造業からもヒアリングを実施している。ヒアリングは当然ながら、正確な実態把握を目的としており、そのためには事業者や業界団体からの真摯かつ積極的な情報提供が不可欠である。

しかしながら委員からの指摘もあったとおり、一部業界団体からの情報提供はまだまだ不十分であると筆者には感じられた。まずはファクトベースで健全な検討をおこなうため、事業者・業界団体には、積極的な協力を期待したい。

製造業が保有する自家発電の扱いも今後の論点である。なぜならば、自家発の多くは設備容量が小さく、ベースの発電効率が低いものが多いためである。これらに対しては上記省エネ法の独自算定式がすでに一定の救済措置となっているが、産業政策の一部として、果たして今後の直接的な規制強化が可能なのか疑問が残る。

また燃料転換や系統電力買電に切り替える場合には、個々の事業者努力のみならず、インフラ整備を伴うこともあるため、社会全体としての中長期的な計画的取り組みも必要となってくる。

WGの今後の検討の進め方

電力業界・製造業いずれにおいても、「当面の間」、電力の安定供給面や地域経済、雇用、産業競争力等への配慮は不可欠である。よって、様々な例外的措置が講じられることも現実であろう。

しかしながら、脱炭素の観点のみならず長期的なエネルギーの3E(安定供給、経済効率性、環境適合)向上の観点からは、今の体制をそのまま永遠に維持継続することは出来ず、しかるべきタイミングで大きな転換が求められる。

冒頭で、非効率石炭火力フェードアウトは「規制的措置」と「誘導措置」のセット、パッケージとして実施されることを述べた。このことは仮に規制的措置が弱いものであれば、強力な誘導措置が必要となることを意味する。既存事業者に対する一種の補償金・補助金が著しく高額なものとなることが懸念される。

本来は、いわゆるカーボンプライシング(炭素税等)も重要な施策の一つであると考えられるが、本WGの守備範囲を超えるようである。

「転換」には奇策は無い。過剰に複雑な制度となることも望ましくない。事業者に十分な予見性を与えつつ、関連インフラ産業と連携を取ったうえで、スムーズな転換が進められるよう、柔軟な発想が求められる。

(Text:梅田あおば)

参照

審議会を見るの最新記事