日本でも、サステナビリティへの関心は高まっているとはいえ、多くの経営者にとってサステナビリティと企業価値を結び付けていくことは、簡単ではない。PwC Japanグループは、サステナビリティ経営の実現に向けた取り組みを支援する組織として、サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンスを発足させた。同組織をリードする坂野俊哉氏と磯貝友紀氏に、その役割と日本のサステナビリティ経営について聞いた。(全2回)

Z世代はサステナビリティ・ネイティブ?

―最初に、2019年12月にサステナビリティ消費者調査を実施されました。その結果の概要と注目点を教えてください。

磯貝友紀氏:2019年12月に日本の消費者を対象としてアンケート調査を実施し、およそ3,300名から回答をいただきました。背景としては、2015年にPwC Japanグループで発足させた「SSI(Strategic Sustainability & Innovation)フォーラム」があります。

2015年当時、サステナビリティはCSRの一部だと思われていました。SSIは経営者のクローズドな議論の場であり、ここでサステナビリティと経営の結びつきを参加企業の皆さんとともに検討してきました。

そこで大きな疑問として浮かび上がったのが、経営者がサステナビリティの重要性を理解しても、消費者の方がそれを求めていないのではないか、ということでした。

ところが、日本ではこのことをテーマとした消費者調査は行われていませんでした。そこで、毎年定点観測をしていくことにしたのです。

―日本の消費者のサステナビリティへの関心は高いのでしょうか。

磯貝氏:日本は海外と比較して、サステナビリティに対する消費行動が低調であることは事実です。そうした中にあって、ミレニアル世代がサステナブルな消費をリードしていると言われていました。しかし、調査結果はずいぶん違ったものになっています。

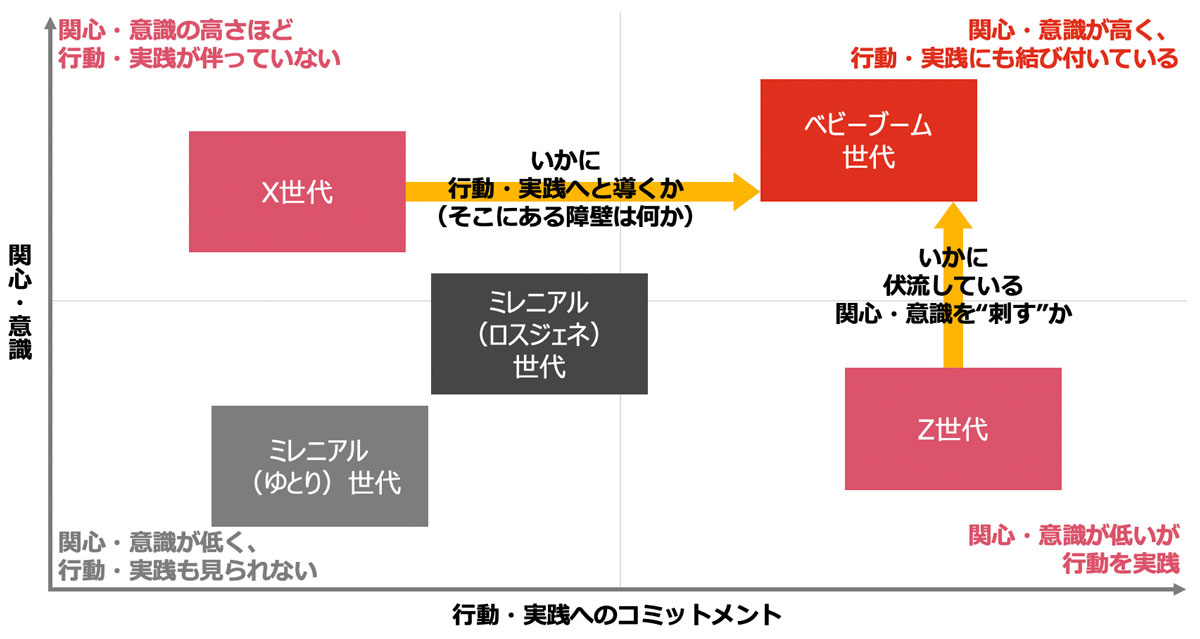

ミレニアル世代には、ゆとり世代(25〜32歳)とロスジェネ世代(33〜39歳)がありますが、ゆとり世代は関心・消費行動のいずれも高いとはいえず、ロスジェネ世代は、関心・消費行動ともにゆとり世代よりはやや高い程度です。むしろ、ベビーブーム世代(55〜69歳)が、関心も消費行動も高いのですが、その背景には高度成長期の負の遺産に対する贖罪意識があるのかもしれません。

X世代(40〜54歳)は、関心は高いのですが、それが行動に結びついていない。おもしろいのは、Z世代(24歳以下)が関心は低いのに行動していること。Z世代はサステナビリティ・ネイティブ世代の入り口なのかもしれません。こうした仮説は、来年以降の調査で検証していきたいと思います。

出典:PwC

多様な分野をつなぐサステナビリティ・アジェンダ

―一方、経営者には、どのようにしてサステナビリティに取り組むのか、という課題があります。そこで、新たにPwC Japanグループでは、2020年8月にサステナビリティ・センター・オブ・エクセレンスという組織を立ち上げました。その背景についておうかがいします。

坂野俊哉氏:PwC Japanグループは、コンサルティング、ディールアドバイザリー、監査、税務、法務などそれぞれの分野でプロフェッショナルが集まっていますが、分野横断的なアジェンダに対してはそれぞれの専門性を結集し、総合的なプロフェッショナルサービスファームグループとしてサービスを提供しています。

サステナビリティはそれらのすべてに関わるアジェンダですから、サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンスを設立し、各分野と連携するハブ機能を持たせることにしたのです。

―設立にあたっては、どのような問題認識があったのでしょうか。

坂野氏:我々はクライアントファーストで考えていますが、問題認識としては、次の2つです。

まずは環境問題に対する認識です。PwCは、サステナビリティを世界における重要なメガトレンド(今後20~30年の長期的なトレンド)のひとつとしてとらえてきました。

気候変動の影響のひとつとして気温上昇が少しずつ進行していますが、その影響により世の中はディスラプティブ(破壊的)に変わるでしょう。災害の頻発や農作物への影響などで生活様式や社会が変わります。メガトレンドは一年で急激に進行するものではありませんが、長期的視野に立って対応していかなくてはなりません。

もうひとつは、内発的に変革していく先進的な企業と、そうではない企業のいずれにとっても、サステナビリティへの対応が急務であるということです。環境問題や社会課題の解決と、自社の経済価値を高めることの二つを同時に実現することの難しさはあります。しかし、それは企業価値において非常に重要です。

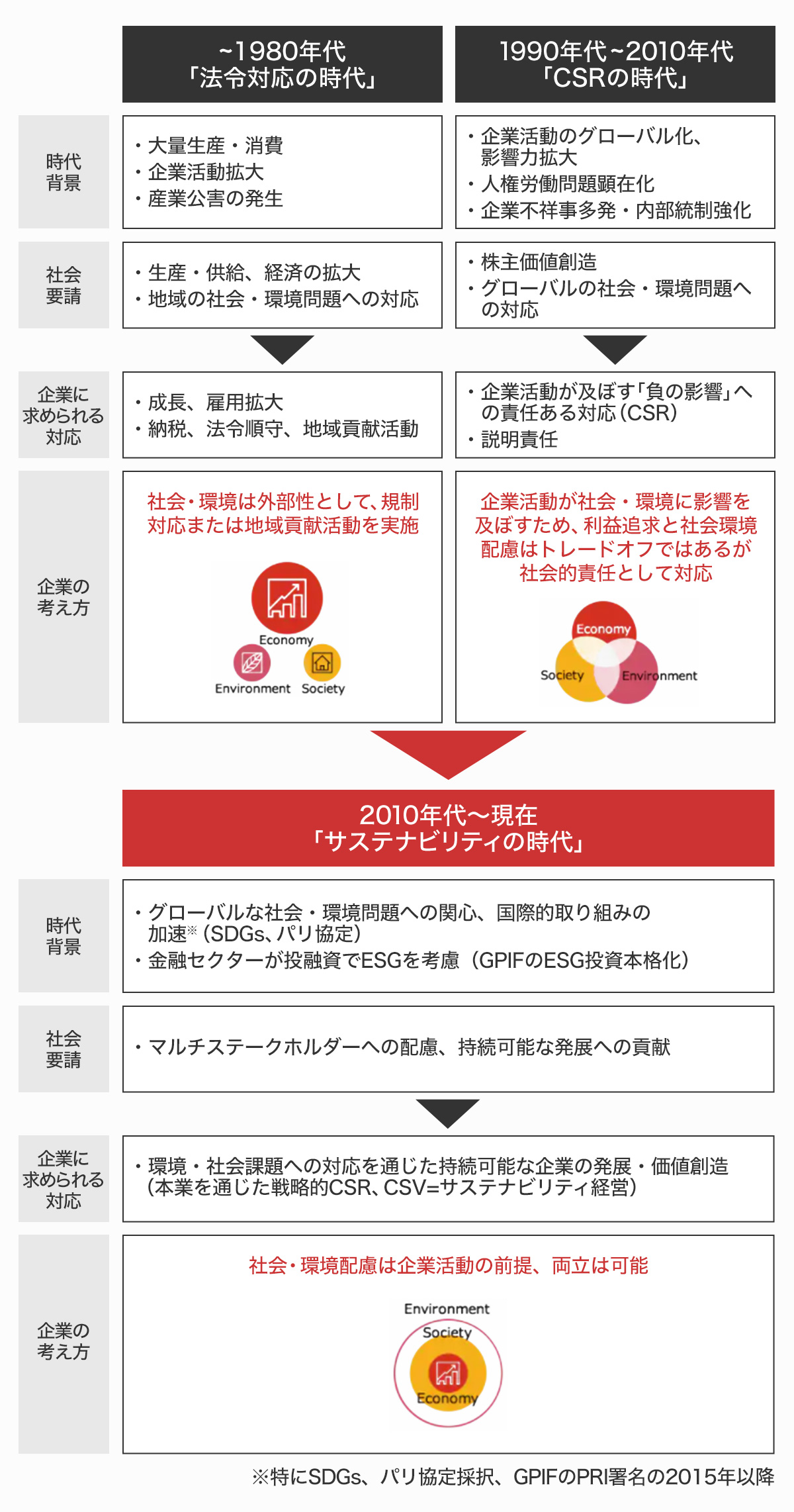

以前であれば、環境と社会、経済は別々に存在していました。環境問題の対応や社会貢献は経済価値に繋がらないとされる一方で、利益を社会に還元するCSR活動が行われていました。その後、この3つが重なる部分が見えてきます。社会貢献は慈善事業ではなく自分たちの経済価値に繋がることが少しずつ理解されるようになってきました。しかし、現在は地球が社会を支え、社会が経済を支える構造であるという認識が広がっています。経済活動にとって、環境や社会の存在が前提になっているのです。

これまで、欧米では環境や社会の声を代弁するNGOなどが、環境問題や社会課題を何十年にもわたって訴えてきました。それらのさまざまなイニシアチブによって、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のような現在のソフトローができています。

ところが、多くの日本企業はこれらを自社とは遠い話だと受け止めているのではないでしょうか。しかし、実際には日本企業もすでにソフトローに縛られており、対応しなければ、重要なステークホルダーである消費者や投資家が離れていきます。特に年金基金などの機関投資家はESG投資を進めています。

また、従業員の意識も高まっています。優秀な人材の中には、環境や社会に良い影響を与える企業でなければ働きたいと思わない人も増えています。

成長の源泉である人と資金がなければ、企業の基盤が崩れかねません。

このような外圧はどんどん高まっており、日本の企業も対応を迫られています。一方で、内発的企業は先進的な取り組みにより、外発的な企業をフォロワーにしていくことが期待されています。どのような企業もサステナビリティに取り組まざるを得ない、そうした重要なアジェンダになってきたということです。

出典:PwC

外部環境と自社活動を一貫して捉えていく統合思考

―サステナビリティは重要な経営課題になっているということですね。

坂野氏:経営者の仕事は、リスクの最小化と成長の最大化の両方を追求し、企業価値を高めることですが、多くの場合は、環境や人権などのリスク・アジェンダから入っていきます。

CO2排出のリスクを考えてみましょう。例えば、将来ガソリン車が禁止されることがリスクとなりますが、電気自動車や水素を使った燃料電池自動車でガソリン車を代替することになれば、それらがこれから成長する分野になると考えられます。このようにリスクに対応することで、リスクを成長分野に転換できるポイントが見えてきます。

リスク・アジェンダ、成長アジェンダともにCXO、CEOのアジェンダであり、こうした分野でどのような取り組みをするかが企業経営の中心になっているのです。

これらをドライブすべく、私たちも全力をあげてクライアントをサポートしなければなりません。そのためのハブ機能を持つ組織として、サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンスを設立しました。

―具体的にどのようなサービスを提供するのでしょうか。

坂野氏:クライアントのさまざまなアジェンダに対応していく形で、多様なサービスを提供しています。

サステナビリティにおいては、IIRC(国際統合報告評議会)の統合思考に基づいて経営をしているかどうかが重要だと考えています。

企業活動は、外部環境からのインプットを活用しアウトプットを出していく、というプロセスで構成されています。このとき、アウトプットが外部環境を毀損するのであれば、いずれはインプットが減少していきます。したがって、外部環境に配慮することが企業にとっての大前提です。適切なインプットを受け取り、外部環境を毀損しないアウトプットを出していくための戦略やビジネスモデルの構築、オペレーションが求められます。

具体的なオペレーションを考えてみましょう。例えば、工場を操業するにあたって、水の汚染防止やCO2排出量の削減に取り組み、バリューチェーン全体を通じて人権を守り、それらをチェックするガバナンス体制を構築し、外部のステークホルダーに自社の対応を開示していきます。

このように、自社の活動のみならず外部環境も一貫して考慮する戦略とオペレーション、そしてガバナンスが求められ、この一貫性を統合思考といいます。

また、このようにサステナビリティを起点として経営を変えていくことがサステナビリティ・トランスフォーメーションであり、コンサルティングやディールアドバイザリーの専門的知見を活用するなどグループの総合力を発揮し、もっとも適切にクライアントにサービスを提供できるのが、PwC Japanグループのサステナビリティ・センター・オブ・エクセレンスだと考えています。

また、近年、サステナビリティ・アジェンダは、ますます複雑化しており、そうした中でクライアントを支援するためには、新しいサービスの開発も必要です。本組織は、そのためのR&Dの役割も担っています。

―新しいサービスというのは、例えばどのようなものでしょうか。

坂野氏:経営者の中には、自社がサステナビリティ経営を実践できているか確信できていない方もいらっしゃいます。また、SDGsに対応しているといっても、実質的な成果に繋がっていないケースもあります。

したがって、企業の取り組みとして何ができているのか、何ができていないのか、こうした点を診断するツールの開発が必要になってきます。

また、サステナビリティ・アジェンダに対する取り組みは、最終的に企業の経済価値に結びつかなくてはなりません。例えば、女性の管理職の比率を向上させることや、CO2排出量を減らすことが、自社の経済価値にどのように影響するのか明確なロジックに基づいて評価し、「見える化」するツールも必要です。

経営の中心で、サステナビリティが議論されるようにしていきたいですね。

―ということは、まだ多くの企業でサステナビリティが経営のど真ん中で議論されていないということですね。

坂野氏:日本企業の場合、よく見られるのは、サステナビリティを所管する部門と、中期経営計画などを策定する経営企画部門が分かれているケースです。しかし、本来これらは一緒に議論されなければならないアジェンダであり、経営計画にサステナビリティを組み入れていく必要があります。

また、サステナビリティに取り組むにあたっては、経営資源を配分する必要があります。その意味でも、自社のサステナビリティの取り組みを「見える化」し、経営計画に環境や社会をリンクさせることが必要です。

そのためのツールは、現在開発しており、現状プロトタイプができたところです。

(Interview & Text:本橋恵一、安達愼、Photo:関野竜吉)