連載 地域密着型エネルギー事業者の地域エネルギー論

再エネを含むエネルギーの分散化に合わせて、地域エネルギー事業に対する期待は大きい。しかし、現状を見ると、実現が容易ではないことがわかる。そこにはどのような課題があるのか、そして課題を乗り越えた先には、どのような成果を期待すべきなのか。新エネルギー事業コンサルタントの角田憲司氏が、経済産業省関東経済産業局の取り組みを例として、必要な政策と自治体が考えるべきことを示す。

地域エネルギー事業検討の最初の壁

前回、地域エネルギー事業を構想しても成立要件が整わないことが多く、容易に実現できるものではないことをお話しした。

とはいえ、これで諦めるわけにもいかず、知恵を絞って活路を見出す必要がある。

カギは、フィージビリティ・スタディ(FS)と呼ばれる実現可能性調査に着手する前の段階として、事業の可能性があるかどうか「当たりをつける」こと。「どんなエネルギー源があるのか」、「それをどのような形で事業化できるのか」、「その担い手は誰がふさわしいのか」等の当たりをつけ、ある程度の事業仮説を立てる。

しかし、このステップにも地域エネルギー事業に関する一定のリテラシーは必要であり、地域のガス事業者等の関係者がそれを持ち合わせているとは限らない。ゆえに、そういう場合には「見極めをサポートする目利き力を持つ相談先」を探してこなければならず、現実には大きな壁となり、断念してしまうことも多い*。

これは基礎自治体でも同様である。自治体の場合、職員は定期的に異動するのが一般的なため、リテラシーを有した職員が育ちにくいからである。

*この最初の壁を自力で乗り越えている自治体では、職務経験が短くても推進力を発揮する人材がいるケースが散見されるが、これは適材適所の配置というより本人の資質によるところが大きい。また大規模な自治体では、そうした専門性を持った人材が中途採用されているケース、すなわち、コロナ禍で脚光を浴びつつある「ジョブ型雇用」が奏功しているケースも見られる。

立ち上がり支援が十分でない地域エネルギー事業政策

一般にエネルギー・環境関連の行政支援策は、FS段階から上位(事業化)に向かう範囲のものが大半であり、手前の「当たりをつける段階」には何もないのが現状である。これが意味することは少数の成功事例(トップランナー)を手本にしながら横展開を図るという政策意図があることであり、この点がボトムアップを旨とする中小企業政策との相違点である。しかし、「日本全国において実装の裾野を広げる」ことが地域エネルギー事業政策の要諦であることに鑑みると、この政策意図では限界がある。

一方、この問題に気づいて解決を図ろうとする政策サイドからの動きもある。

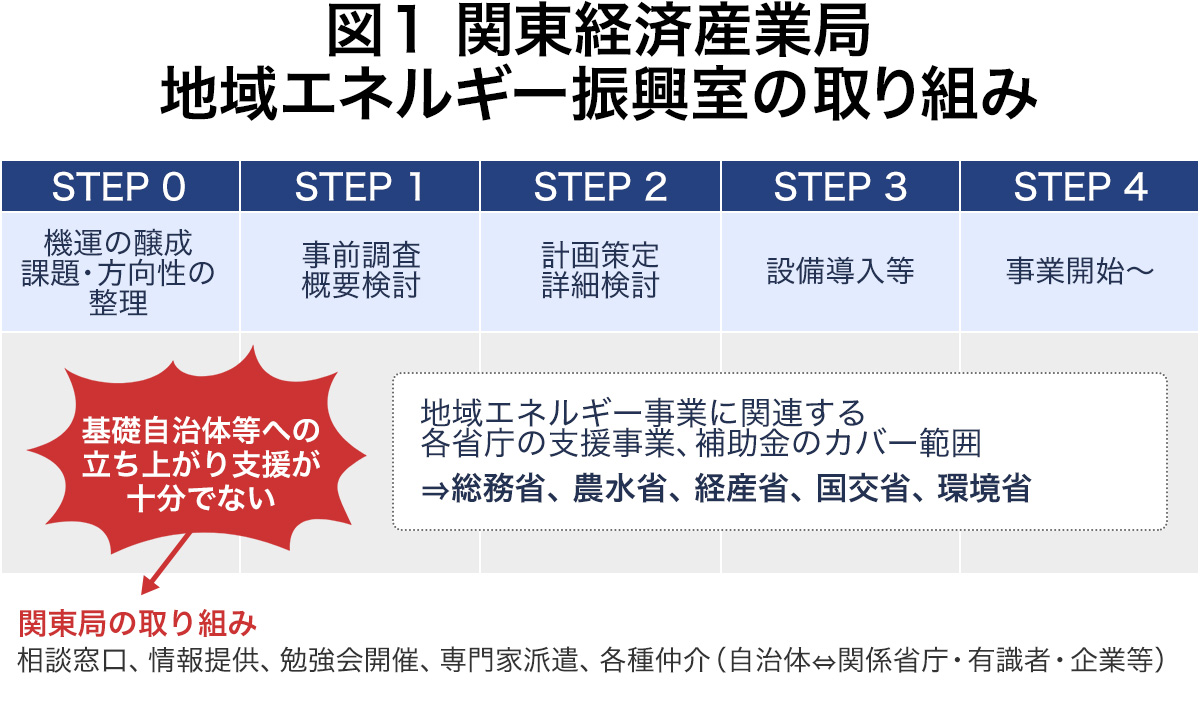

図1は「経済産業省 関東経済産業局 地域エネルギー振興室」による取り組みを示したものである。

自局管内の基礎自治体に向けた「立ち上がり支援」をミッションとした取り組みであり、具体的な案件相談も行われている。

この支援は地域エネルギー振興室の職員中心に行われているが、支援の実効性を上げるために、まちづくり、強靭化、面的利用、新電力など、相談者である自治体のニーズに沿って有識者(大学、団体、企業等)を派遣することも行われている。

さらに、今後はこうした支援の仕組みを充実化させるとともに、支援ノウハウや取組事例などを広く共有することも検討されている。地域エネルギー事業の実装の裾野を広げるために不可欠な取り組みとして、全経済産業局エリアに展開されることを切に願うものである。

だが、必ずしも実装にたどりつくわけではない

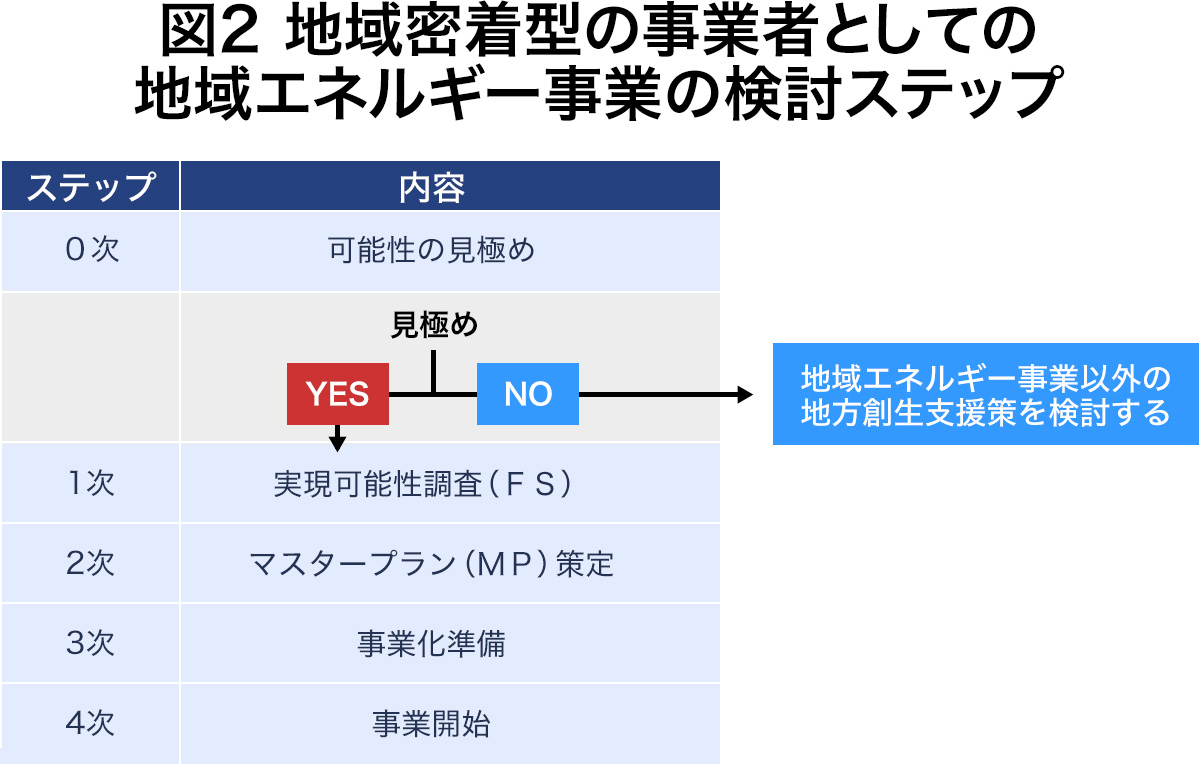

地域エネルギー事業の可能性を見極め、可能性ありの場合には、(行政の補助金も活用しつつ)事業化が可能かどうかを正式に調査する「FS」に進むのが一般的である。そして、FSの結果が良好ならば、(行政の補助金も活用しつつ)具体的な事業プラン(マスタープラン:MP)を策定し、さらにはプランに基づき必要な資源(ヒト、モノ、カネ)を調達して開業に備える、というステップを経て事業開始になる。

しかし、すべての案件が事業化までたどりつくとは限らない。

第一の関門は可能性の見極め時点で「脈なし」となること。これは前回見たとおり、地域エネルギー事業の成立要件が整わない地域が多いことに由来する。

次に、仮に次の段階に進んだとしても、「FS」→「MP」と進むにつれて複雑な利害関係調整も必要となり、事業化までたどり着かないことも多くある。むしろ「FS止まり」「MP止まり」の方が多いのが現実である。

さらには、幸運にも事業開始までこぎつけても数年の期間を要することもある。とりわけ面的なエネルギー融通を行う場合は長丁場を覚悟する必要がある。

図2は、事業化までのプロセスを図式化したものである。

図にあるように、地域の持続可能性追求の一環として地域エネルギー事業を検討する者にとっては、仮に見極めの段階で「NO」となったとしてもそれで終わりではなく、地域エネルギー事業以外の地方創生支援策を検討する必要がある。地域エネルギー事業は地域の持続可能性に貢献できる手段と考える立場ゆえのステップと言える。

現実問題として地域エネルギー事業が日本の広範な地域において実施される可能性は高くないが、それでも、自分たちの地域において地域エネルギー事業が可能かどうかは、やはり検証しておきたいし、検証すべきである。

また、その結果、仮に事業化のゴールにたどりつかなくても、検討のプロセスを持つことで関係者にエネルギー・環境分野における知見が習得されるだけでなく、地域の持続可能性に向けた関係者間の連携の素地が形成できる。これは外から見えづらいが、地域の中で連携して地方創生施策を展開する上で非常に重要な成果である。そのためにも、起点となる「地域エネルギー事業実装の裾野を広げる支援のスキーム」が強く求められる。

地域密着型エネルギー事業者の地域エネルギー論