再エネの持つ複数の価値の評価方法とは

目次[非表示]

連載 気候変動問題を戦略的に考えよう(5)

グローバルな環境問題、とりわけ気候変動問題に対しては、日本企業も対応を求められ、そのひとつが、エネルギーからのCO2削減と再エネ利用だ。日本では使用する電気を再エネ化するにあたって、複数の証書を含め、さまざまな手段があり、複雑化し、問題もある。松尾直樹氏(公益財団法人地球環境戦略研究機関 上席研究員/シニアフェロー)が再エネとCO2排出削減、複雑化した制度について、考察する。

国際的な気候変動イニシアティブへの脱炭素対応に関するガイダンス

今回は、2020年3月末に改訂リリースされた経済産業省と環境省の「国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス — 日本において再エネを活用する企業のためのスコープ2ガイダンスへの対応」をみてみましょう。

このガイダンスは、いろいろややこしい内容になっています。正直、企業の実務担当の方々にとって(計算はできるかもしれませんが)何をやっているのかよくわからん・・・ということかと思います。

本稿では、まず「背景」を解説することで、なぜこのようになっているか? という理由を理解していただきたいと思います。続いて、この複雑な状況をどうすればクリアカットにできるか? という理論的な(制度面の)解法をご紹介いたしましょう。

後者は、再生可能エネルギー促進策にとどまらず、いろいろな政策措置をデザインするときに、理論的バックボーンとなりうるものだと思います。

背景1: 再エネ利用に関する国際的イニシアティブと国内制度

CO2削減や再生可能エネルギー促進のため、企業単位で自主的に「行動」をおこすにあたっての「国際的イニシアティブ」がいくつも立ち上がっています。 日本政府ガイダンスではCDP (旧Carbon Disclosure Project)、 RE100、 SBT (Science Based targets)が例示されていますが、団体としても、We Mean Business、 The °Climate Group、 BSR (Business for Social Responsibility)、 WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)などが挙げられると思います。それぞれ、関係があったり、参加企業のオーバーラップがあったり、組織形態が異なったり、歴史的経緯や目指すところなど、さまざまです。

これらのイニシアティブに参加するかどうかは、もちろん自主的判断に委ねられます。しかし、グローバルなビジネス展開をしている企業は、好む好まざるにかかわらず、このような国際的な流れの中で、ビジネスを行っていくことが必要になります。実質的にクライアントの要求の中に入ってくることもあります。一種の「ビジネス環境の変化」の最中にあると言えるでしょう。COP(気候変動枠組み条約締約国会議)などの会議に参加しても、強く感じるところです。ぜひ、企業の経営層の方々には、そのあたりをご実感いただき、ガラパゴス化を避けてもらいたいものです。

さて、その一方で、日本には独自の仕組みがあります。省エネ法のエネルギー管理制度、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)の報告制度、経団連の低炭素社会実行計画などです。

わたし個人は、(西欧型の透明性を目的とするフレームワークより)日本の仕組みはアクションのためのPDCAサイクル化されたものとしてワークしていること、また長年継続してきた経験と実績などから、これらは非常に優れたものであると思っています。ただ、日本独自の仕組みであるが故に、国際的にデファクトとなってきたものとは、必ずしも互換性があるものではありません。いろいろ細部などで異なっているため、国際的イニシアティブにも参加したいと思う企業は、ある意味(数字の面で)、複数のカーボンマネージメントをしなければならなくなっています。とても面倒ですね。

上記の国際的イニシアティブでは、個々の参加企業のGHG排出量を算定するところが、ベースとなっていて、それに加えて、何らかのアクションを行うためのイニシアティブになっています。

この「GHG排出量算定方法」としては、GHGプロトコルと呼ばれるルールが用いられることが、デファクトスタンダードとなっています。これはWBCSD(World Business Council for Sustainable Development)とWRI(World Resources Institute)というシンクタンクが協同で策定したもので、いまでは企業以外にも算定対象を広げています。

今回とりあげた日本政府のガイダンスは、GHGプロトコルやそれを使った各種国際イニシアティブにおいて、日本のルールとの差異、特に日本の各種証書の利用方法を説明したものとなっています。

ただ、前述のように、計算が面倒であるのと、なぜそのような計算が必要か? という根本のところがわかりにくいため、「???」となる人が多そうな気がします。

背景2: さまざまな国内の証書制度

仕組みがわかりにくい理由は、別にもあります。日本は、政治的いきさつで、キャップアンドトレード型排出権取引制度導入を避けてきました。この是非はまた機会をあらためて論ずることとしたいのですが、それにもかかわらず、次のように排出権のような類似の証券がいくつも「官製の制度」として生まれています。

- J-クレジット(再エネ電力、再エネ熱、省エネ、森林のそれぞれに由来するGHG排出削減・吸収クレジット)

- グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度(グリーン電力証書、グリーン熱証書)

- 非化石証書(FIT、非FIT再エネ指定、非FIT再エネ指定なし)

以前には、国内クレジットやJ-VERというものもありました。国際的にはJCMもありますね(補助制度が別にあってそれも理解を難しくします)。自治体レベルでは、東京都の排出権(超過削減量)、都内中小クレジット、都外クレジットや、埼玉県の同様のクレジットなどもあります。

民間の独自スキームならともかく、政府が作ったスキームなのに、これだけややこしくなってしまっているのは、場当たり的に各制度をつくり、オーバーオールな制度設計のクライテリアとコーディネーションの努力が欠落していた証拠と言えそうです。日本は、きちんと上位目的に基づいた制度設計が苦手で、ボトムアップ的にとりあえず作って動かす・・・という傾向があります。

本来、気候変動緩和に関する市場メカニズムとは、「GHG削減効果1トン分」に相当するものとして定義されるものであり、種別を設けるというのは、オリジナルの意図(できるだけ低コストでGHG削減を実施する)から逸脱したものです。

J-クレジットはそれでも単位がt-CO2ですので、GHGの削減効果がわかるのですが、グリーン証書や非化石証書は、kWhやMcalといったエネルギーの単位です。また「追加性」というカーボンクレジット固有の概念を含みません。

ときどき混乱があるのは、「証書創出」のためのスキームと、「証書利用」のためのスキームを区別せずに用いる場合です。供給側と需要側は、相互連携しない場合もよくあります。

いずれにせよ、国内制度の中だけですら分かりにくい状況となっている上に、多くの似たような証書制度が生まれてしまっているということもあり、さらにやや異なった国際イニシアティブへの対応も迫られるとなると、「???」となってしまいます。なんとか理解できるのは実務担当者のみで、それにも数ヶ月の期間を要する…となると、本当に大切な戦略性や対策実施という側面に、大きなマイナスとなるでしょう。

別の話ですが、政府ガイダンスには手続きが示されていませんでしたが、証書を「使う」「利用する」とは、「持っている」だけではだめで、「償却する(retire)」する手続きが必要です。これは証書制度とセットになって定められているはずですね。

背景3: 排出量算定と排出目標設定の峻別

混乱の源は、ほかにもあります。排出量算定における証書利用と、排出目標設定や達成において証書を使うかどうか(これを柔軟性と呼ぶ場合もあります)の峻別ができていない点です。

「排出量算定」とは、あくまで物理的な排出量を算定するということです。国レベルでしたらIPCCのガイドライン、企業レベルでしたらGHGプロトコルがそのガイドラインとしてよく用いられます。省エネ法・温対法やEU ETSなどでは、「施設/工場」が単位になっていますが、GHGプロトコルでは、会計制度に準拠した(企業経営面を重視した)バウンダリーの採り方を指定しています。

いずれにせよ、「どうやれば正確に排出量を算定できるか?」という目的のもとでの一種のガイドラインになるわけです。証書が関わってくるのは、電力のCO2排出係数のところになります。

一方で、「企業がどのように目標を設定・達成するか?(とくにその中で証書をどう用いるか?)」という点は、これとは別の種類のものです。GHGプロトコルはこの点に踏み込んでいませんし、国レベルでしたらIPCCガイドラインもこの点は範疇外です。

この2つのステージを混同しないようにしたいものです(今回の日本政府のガイダンスは、この点で混乱しているところがあります)。

背景4: 電力にともなうCO2排出量 — 供給側と需要側の峻別

さらに混乱の元となっているのは、利用する電力からのCO2排出に関する点です。これは、GHGプロトコルでは、スコープ2というカテゴリーの計算に分類されるものです(スコープ2は熱の調達も含みますが、ここでは電力のみを考えます)。

GHGプロトコルでは、事業所などバウンダリー内からの物理的GHG排出をスコープ1、外部から調達した電力や熱にともなう間接CO2排出をスコープ2、それ以外のLCAを含めた間接排出をスコープ3と分類しています。

今回の政府ガイダンスは、このスコープ2排出量算定(GHGプロトコルの用語でmarket-basedすなわち電力供給業者との契約に基づいた算定方法)に関して、その中での証書利用にフォーカスしたものになっているはずです。

言い換えると、前述の「背景3」で述べた2つのステージのうち、「排出量算定」に関するものです。目標達成にどのように証書を使えるか? という点ではない(はず)です。

混乱の根本的な理由は、証書利用のケースとして以下の4つがあります。

- a)エネルギーのエンドユーザーが、自己「目標達成」に証書を使うケース

- b)電力の供給会社が、「供給する電力のCO2排出係数を下げるため」に自己所有の証書を利用するケース:通常は個々のエンドユーザーではなく、供給する(もしくは売買契約カテゴリーの)電力量全体に対して証書を利用し、t-CO2/kWhという排出係数で示す

- c)電力供給会社が、自らの再エネ電源からの電力供給分を、証書という形で電力売買契約に添付する

- d)エネルギーのエンドユーザーが,自己の排出量「算定」のために、電力利用からのCO2排出量部分の計算において、自己の証書を用いてCO2排出量計算を低く算出するケース

これら4つが、混乱して使われていることが混乱の理由のようです。誰が何の目的で(自己の所有する)証書を利用するのか? を明確にする必要があります。

b)は日本では「調整後排出係数」という形で呼ばれるものですね。

政府ガイダンスは、d)を想定した計算手法を提供していますが、よく考えてみると、d)を計算する意味って何だろう? という点がはっきりしません。正確な算定を目指した「排出量算定」と、排出量が低くなって欲しい「目標達成」が、混ざってしまっています。

目標達成のためには、自己の排出量をクレジットなどで相殺する場合は、スコープ1とスコープ2の排出量を合わせてから、クレジットで(その一部もしくは全部を)相殺するのであって、(スコープ1排出量は無視して)スコープ2の電力部分だけ相殺する…というのは、奇異な感じがします。

もっとも、電力部分だけをカーボンフリーにしたい、100%再エネ電力にしたい・・・などの希望を持つ企業もあるでしょうから(燃料をまったく使わないケースも含めて)、そのようなケースを想定しているということなのでしょうか。

背景5: 電力にともなうCO2排出量 — CO2への換算手法の差異

計算手法においても、混乱がみられます。グリーン電力証書や非化石証書では、「そもそもkWhの単位のものを、無理矢理t-CO2の単位のものに置き換える」ということを行うわけですが、この変換方法が、日本の温対法で用いられている方法と、GHGプロトコルのスコープ2ガイダンスで規定されている方法や使えるクレジットの属性が異なるため、ややこしいことになっています。

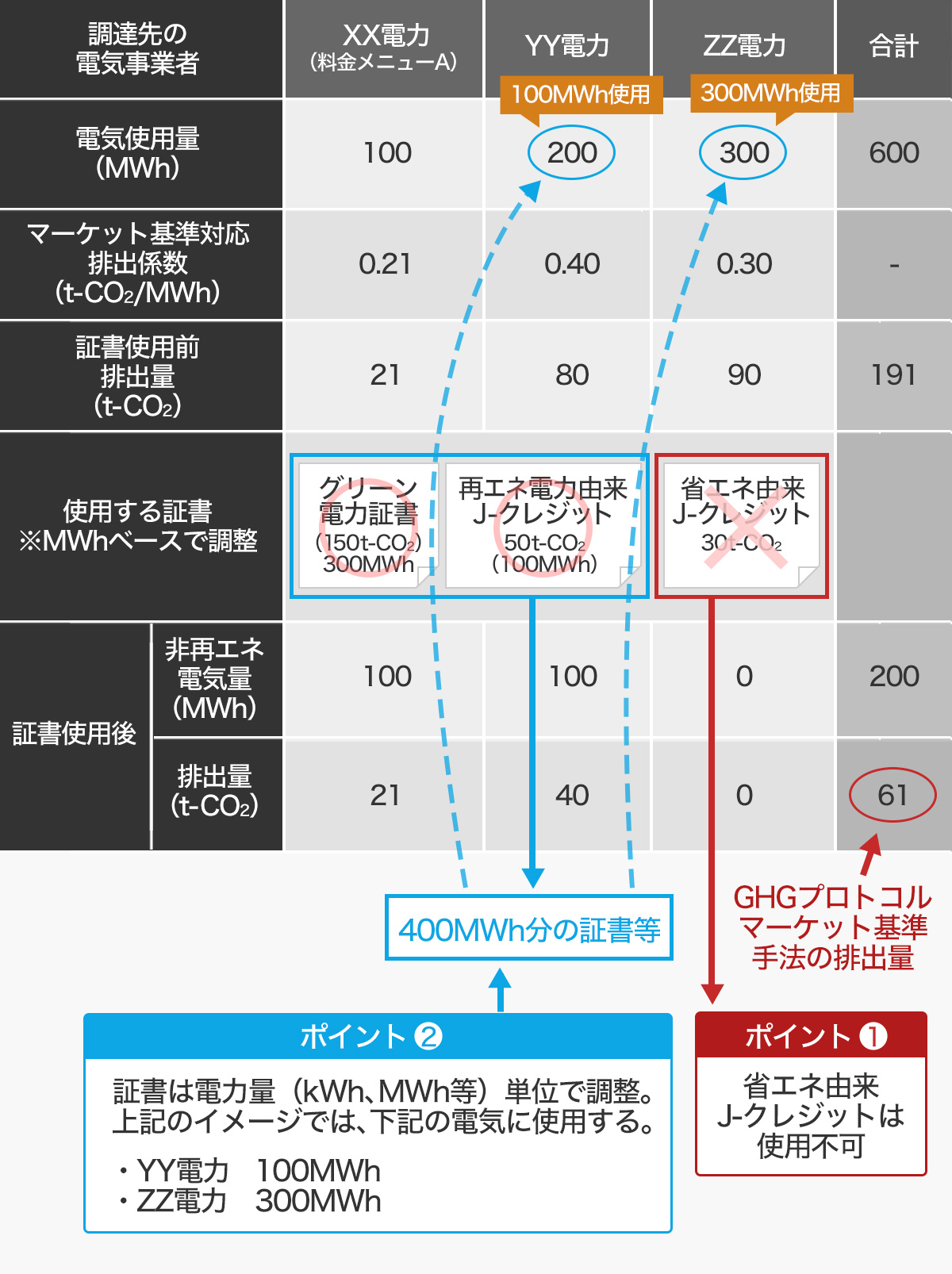

ガイダンスに示された事例(エネルギーのユーザーが3社から電力を調達している場合)、GHGプロトコルに基づいた方法では、下表のようになります。

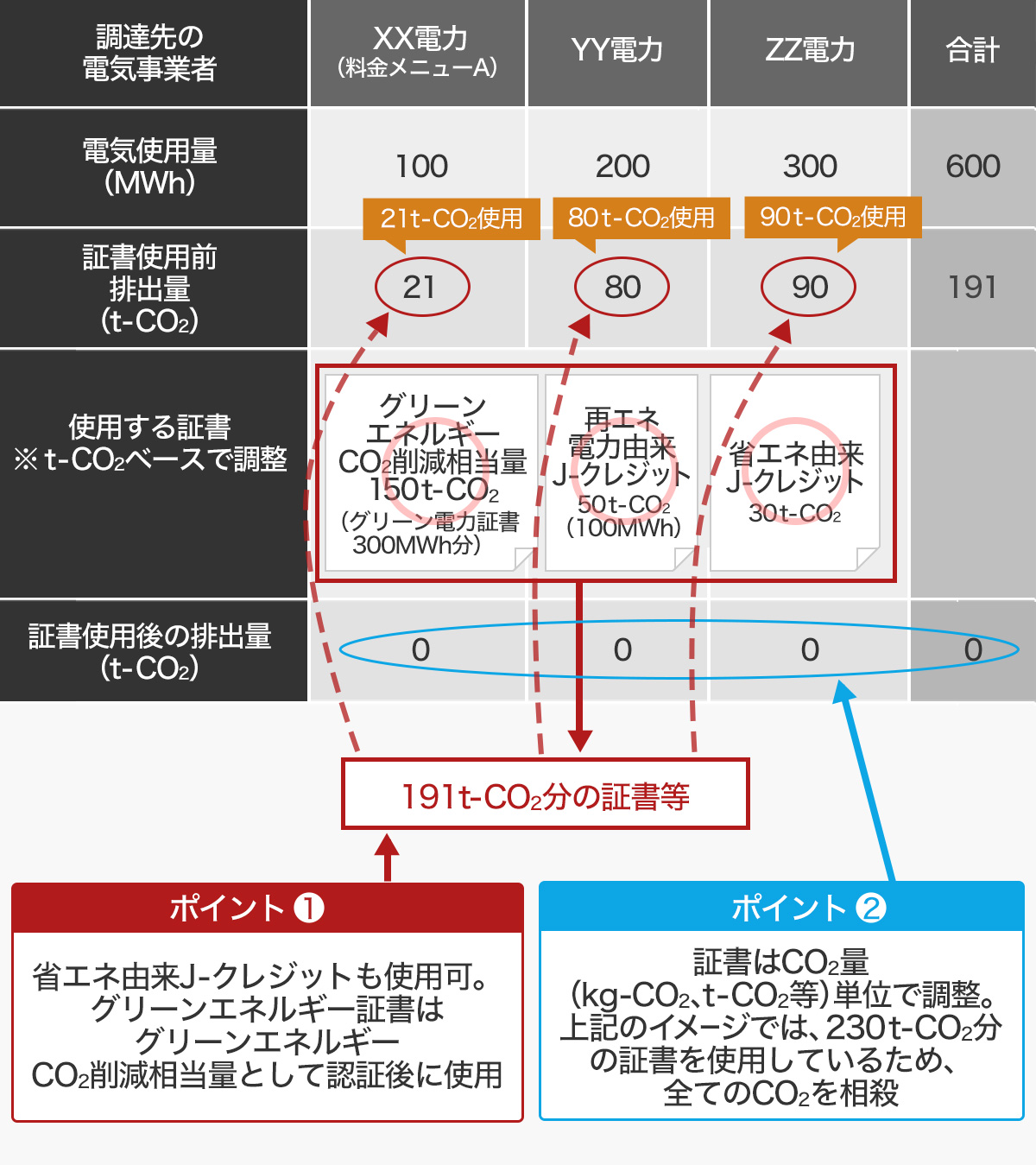

一方で、温対法では、下の表のようになります。

面倒なことは、GHGプロトコルの場合には、「使える証書種別に制約がある」「いったんkWhベースで相殺してから、残った電力分に関してCO2排出量を計算する(相殺する電力によってCO2削減効果が異なる)」ことになっています。

この温対法のケースでは、GHGプロトコルと同じ送電線で送られてくる、購入した電力のCO2排出係数を「仮定」していますが、これも一般には(「調整」の仕方が異なりますので)値が異なってくるはずですね。

理論的考察1: GHGプロトコルの適用対象

いろいろ整理してきたのですが、おそらくみなさんは、まだ頭の中がこんがらがっていることと思います。ここで、どのようにすればよいか、いったん整理してみましょう。

そもそもGHGプロトコルは、エンドユーザーのスコープ2、電力消費に伴うCO2排出量計算に使える証書に関する規定(要求品質基準)を設定しています。

GHGプロトコルが、GHG排出量(インベントリ)を計算することが目的である(排出量のオフセットを行うルールを規定したものではない)ことを考えると、この証書に対する規定は、利用する電力の排出係数計算に「のみ」用いられるべきでしょう。日本の温対法の言葉では「調整排出係数」の計算部分です。

つまり、エネルギーエンドユーザーが自分の持つ証書を使えるかどうか? ではなく、電力供給業者が、彼らの持つ証書を用いて、供給電力のCO2排出係数を「調整」するにあたって、どのような証書が使えるか? を規定する「だけ」です。

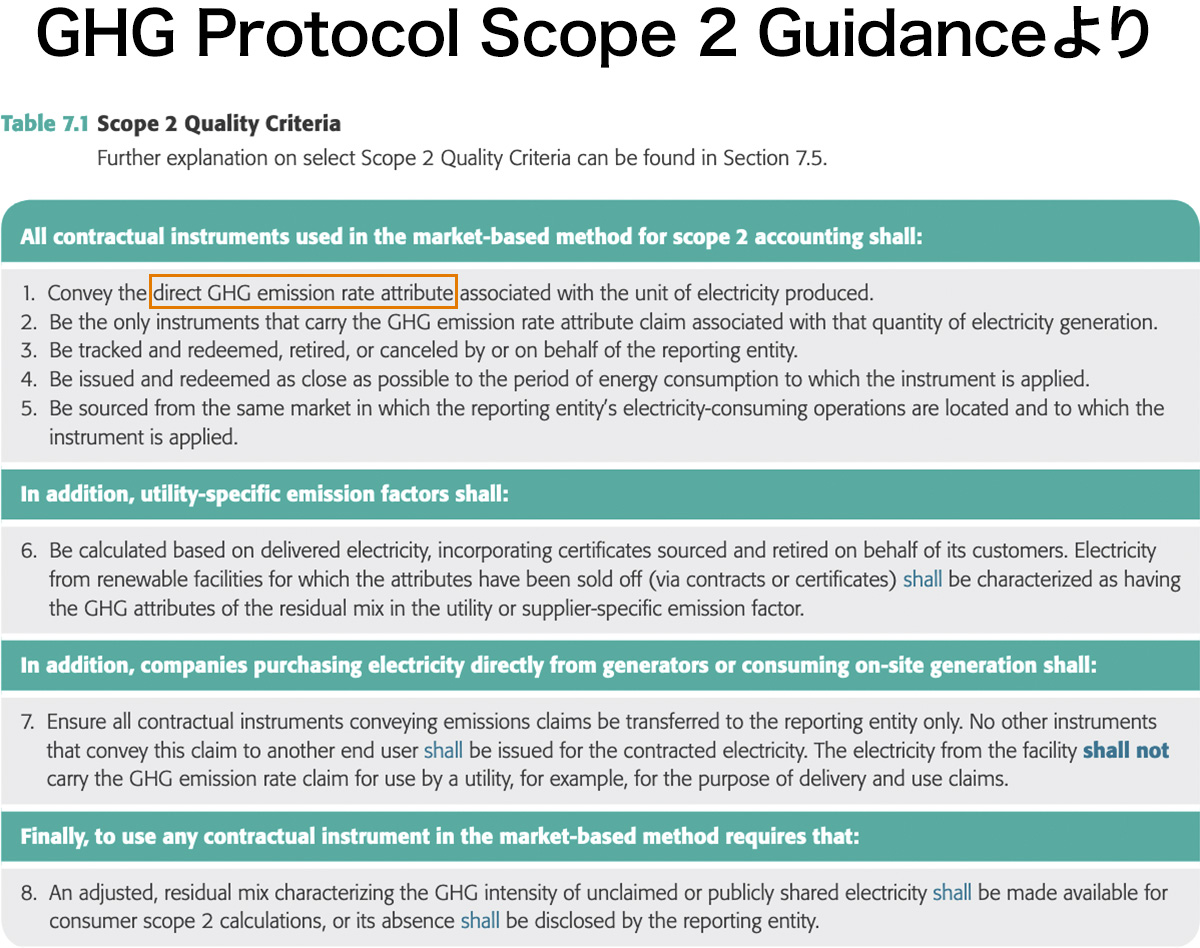

政府ガイダンスで「使える証書」を記述している箇所は、GHGプロトコルのスコープ2ガイダンスでは、「table 7.1 Scope 2 Quality Criteria」です。これは「証書」なども含むとされていますが、むしろ「contractual instruments」(電力供給業者)とエンドユーザーとの電力の売買契約を指しています。

その契約の内容として、「供給する電力の出自などの属性情報が、どのように含まれ、その結果、t-CO2/kWhの電力を供給する」という契約内容の必要項目を規定するものです。

証書を想定する場合には、電力供給業者が再エネ電源を用いて供給する場合に、電力部分とグリーン証書に分けて契約を結ぶ場合が想定されていると思われます。

GHG Protocol Scope 2 Guidance P.59

エンドユーザーが自分の持つ証書をどう使うか? は、GHGプロトコルの(とくにスコープ2の)守備範囲を逸脱していると思います。通常は、それは「全GHG排出量」が確定してから行うものです。

「調整」を行う場合にも、まずは(例えばGHGプロトコルのガイドラインに従って計算した)排出量をきちんと明示した上で、それに対して、証書を適用すべきでしょう。計算の途中で適用して(調整前の)排出量がうやむやになることは、GHGプロトコルの精神に反するものだと思います。

一方で、目標設定や達成において使うことのできる自社所有の証書の種別を規定するのは、個々の企業自身か、もしくは前述の国際イニシアティブや政府規制でしょう。

国際イニシアティブに関しては、CDPの主目的は、情報開示でその方法も自由度が大きく、排出量計算も日本の温対法のそれを用いることもできますので、証書使用に制限はつかないようです。SBTは、目標設定に関する要件を出していますが、証書使用に関する制限はなさそうです。RE100は温暖化ではなく再生可能エネルギーそれも電力のみを対象としていて(その意味で異質です)、その調達方法としての証書には属性による制限を設けていますが、CO2換算などを行う必要はなく、あくまで電力量kWhの単位で考えれば大丈夫です。

このように、「証書の取り扱い」と十把一絡げにするのではなく、電力供給側の話かエンドユーザーの話かを明確にした上で、エンドユーザーに関する排出量算定部分と、目標部分を分けて考えることで、問題がだいぶクリアになってきますね。

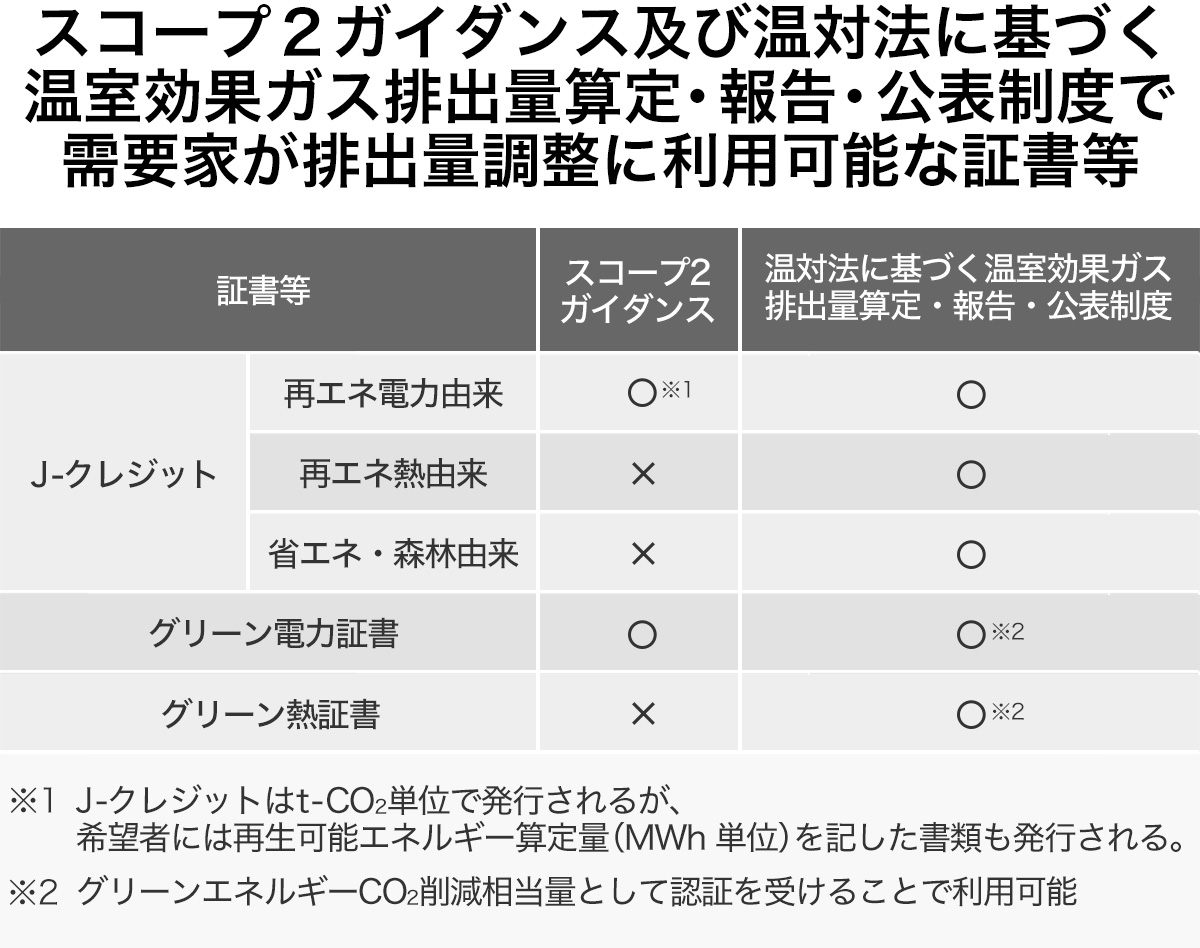

日本の政府ガイダンスはいろいろ逸脱・誤解していると思われるため、政府ガイダンスで示された次の表も、再度GHGプロトコル事務局に確認したほうがいいかもしれません。わたしは「省電力由来J-クレジットが」利用不可になっている理由がわかりません。

環境省作成 国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス より

理論的考察2: 再エネの価値とは?— 複数価値を持つアクションの促進策

日本政府ガイダンスがわかりにくい理由のもうひとつは、「ゼロエミ化効果」という概念にあります。本来、1kWhという単位のグリーン電力証書や非化石証書を、t-CO2に換算し、相殺するところですね。

この混乱の背景には、「環境価値」という言葉にもあります。

再生可能ネルギー1kWhの持つ価値は、電力1kWhとしての価値や、(電力会社から供給される)電力1kWh発電せずに済むことによるCO2削減効果としての価値だけでしょうか? もしそうなら、原子力1kWhと再エネ電力1kWhは同じ価値になります。

おそらく、われわれの多くは(とくにRE100というイニシアティブでは)、再エネ電力には原子力にない付加価値がある、と思っている人が多いと思います。そのような人・企業・イニシアティブ・制度にとって、再エネ電力は、(少なくとも)3種類の異なった価値があることになるわけです。

このように、異なった付加価値ごとに分類することで、ひとつのアクション(再生可能エネルギーだけではありません)の持つ複数の価値を明確化し、アクションごとの重要性を対比することができます。

それらの付加価値の市場を作ることもできます。電力の単位はkWh以外に、グリッド運用においてはkWも重要ですね。加えて、最近は周波数安定化に関するΔkWという単位での価値も重視されてきていて、これらの市場もできつつあります。太陽光や風力といった再エネは、このΔkWの付加価値は通常は持ちません(低コスト化が進めば持たせることも不可能ではありませんが・・・)。

森林保全には、CO2削減以外の固有の価値があると考えることに同意する人が多いでしょう。そうであるなら、そのような付加価値を定量化して認めるスキームをつくればいいわけです。CO2削減効果のようなひとつの側面に、いろいろなものを背負わせるのは賢い方法ではありません。

環境面だけでなく、地域活性化なども付加価値化してはどうでしょうか? SDGsの100以上のターゲットごとに考えてみてもいいかもしれません。

付加価値をきちんと峻別し(一般には異なった単位を持ちます)、明示し、大切だと思うものには市場価値を持たせるなら、多くの付加価値を持つものが促進されることとなります(そのためには定量化できる「ものさし」が必要になりますが)。それぞれの価値は、独立なものとして設計したなら、別々に取引なども可能とできます(これは面白いですね)。

一方で、細分化しすぎると(例えばグリーン電力証書と非化石証書)混乱のもとですので、整理したほうがいいでしょう。複数の価値の独立性はよく考えて設計することが必要です。

ぜひ、わかりやすく、また多くの付加価値が内部化されるようなスキーム設計をお願いしたいものです。

参照

- 国際的な気候変動イニシアティブへの対応に関するガイダンス 2020 年 3 月最終改定 経済産業省 環境省

- 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)

- 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

- GHGプロトコル

- GHG Protocol Scope 2 Guidance

連載:気候変動問題を戦略的に考えよう

気候変動の最新記事